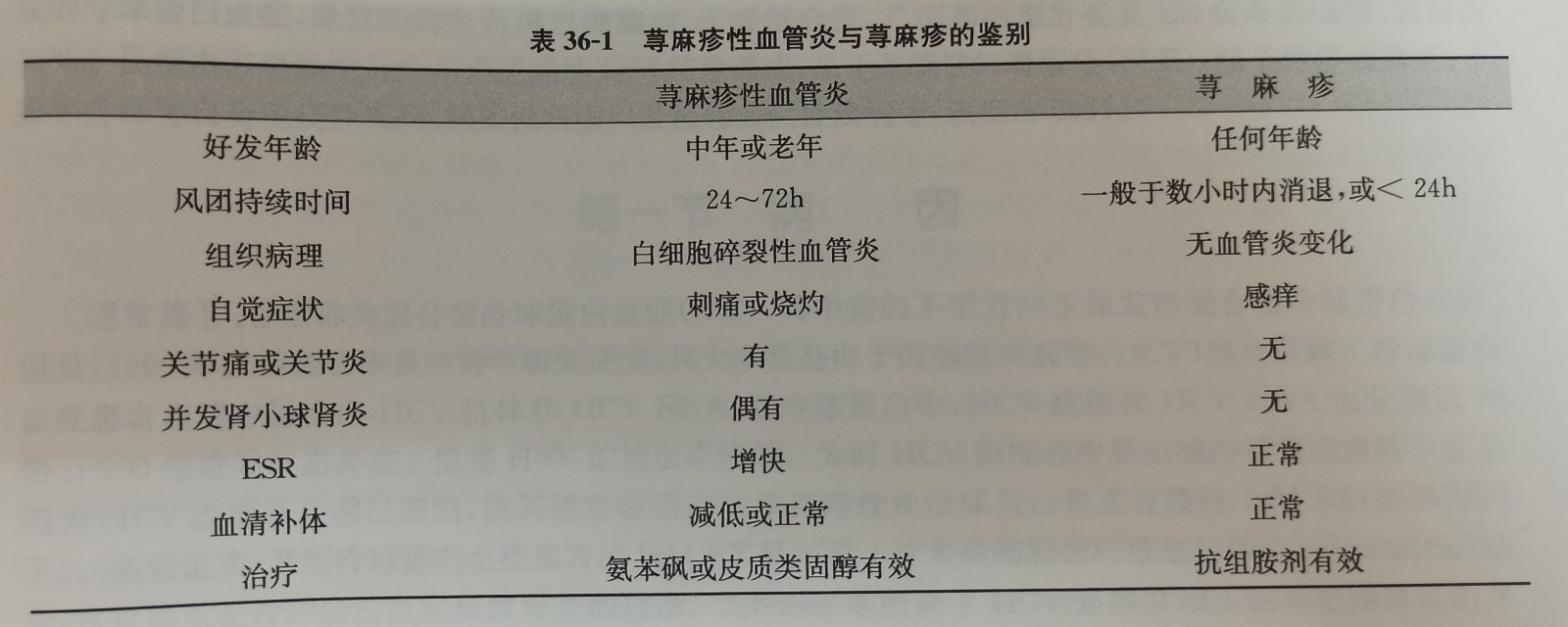

荨麻疹性血管炎(urticarial vasculitis,UV)为一临床病理综合征,其皮损类似于荨麻疹,而病理显示有血管炎。UV分为低补体血症性UV(HUV)和正常补体血症性UV(NUV)。O'Donnell认为,具有荨麻疹的临床特点又伴有组织学的坏死性血管炎特点的患者,在临床检验和免疫病理学方面呈现一个谱系,即从轻型的在临床上不能与特发性慢性荨麻疹区别的表现,到中度的伴发热,关节痛肾小球肾炎和低补体血症的多系统改变,一直到重度的系统性红斑狼疮(SLE)。

第一节 病因和发病机制

本病是一种免疫复合物介导的血管炎,发病与多种因素有关,包括结缔组织病血清病低补体血症肿瘤、感染(乙型和丙型肝炎病毒、EB病毒)、药物(碘化钾、非激素类抗炎药)等。

血清病中荨麻疹型皮损常作为首发症状。其组织学特点从非特异性血管周围炎性浸润到真皮小静脉炎均存在,UV可与甲乙丙型肝炎莱姆病和传染性单核细胞增多症并发,也有报道UV与少数药物有关。有报道UV与lgA骨髓瘤、IgG丙种球蛋白病、IⅡ型冷球蛋白血症,炎性肠病、Jaccoud综合征及SLE伴发。UV偶可由寒战或日晒引起。UV的发病机制被认为是Ⅲ型变态反应导致的血管内皮损伤,支持证据为30%~75%UV患者存在CIC,血管壁上有免疫球蛋白和补体沉积以及补体消耗。

第二节 临床表现

UV多见于中年妇女,男女比例为1:1.5~3,偶有儿童UV的报道,该病呈慢性病程,反复发作,皮损全身泛红。典型皮损为红斑、风团,亦有丘疹、坏死,伴中重度瘙痒,32%伴有疼痛或灼热感,持续24小时以上,消退后留下瘀斑或色素沉着。少见的皮损有环形红斑、网状青斑、多形红斑样皮损以及大疱。与NUV相比,HUV更易发生皮肤外的自身免疫性系统性病变。UV患者亦常发生血管性水肿、关节痛和腹痛,42%UV伴血管性水肿并会遗留青紫斑,约40%患者伴关节的暂时性游走性疼痛或关节炎,受累关节依次为手、肘、足、躁、膝。在Mark的研究中HUV关节受累率75%,而NUV组仅为24%。21%患者可伴有潜在的肺部问题。包括慢性阻塞性呼吸道疾病和哮喘,还有较少见的胸腔积液和肺出血。17%患者胃肠道受累,表现为腹痛或胸骨后疼痛、恶心、呕吐及腹泻。约11.4%患者有发热。

第三节 治疗

目前,尚无特效治疗方法,一般以支持性疗法为主。

应及早应用皮质类固醇,以预防肾损害等全身并发症。应用皮质类固醇的剂量应根据病情决定,成人一般相当于泼尼松30~50mg[儿童1~2mg/(kg·d)],可以分次口服或缓慢静脉滴注,待体温恢复正常、皮损大部分消退后,逐渐减量。由于有时病程可长达数月,因此,要注意激素的副作用。也可以试用非甾体抗炎药,如吲哚美辛布洛芬、奥沙普秦等。部分病例用氨苯砜治疗有效。必要时,也可考虑应用地塞米松。一般抗组胺类药物无效,但可以对症止痒。