在临床工作中时常会遇到这种情况,很多人当本人或亲属患了红斑狼疮后,常常出于好心,为了使患者避免伤风感冒或其他感染,而给患者服用一些增强机体免疫力的保健品、补品如西洋参等,以示对患者的关切。但是这样做的结果只能是加重狼疮患者的病情,而不能预防和治疗红斑狼疮。

那为什么他们会患有系统性红斑狼疮呢,为什么他们不能吃如西洋参之类的补品呢?简单地说,当机体对其自身的某些器官或组织变得过敏或出现异常的病态的变态反应时就能发生红斑狼疮。发生狼疮时,机体对异常的病态的已知或未知的刺激如阳光照射、女性激素过多、某些药物和染发剂等出现过强的反应并生成太多的针对自身组织的抗体或蛋白质,从而造成对自身组织的损害,如果还吃大补的保健品可能会加重这些自身免疫反应。所以,狼疮也被归为自身免疫性疾病。那么接下来将通过以下4个方面,详细讲述一下系统性红斑狼疮的发病原因:

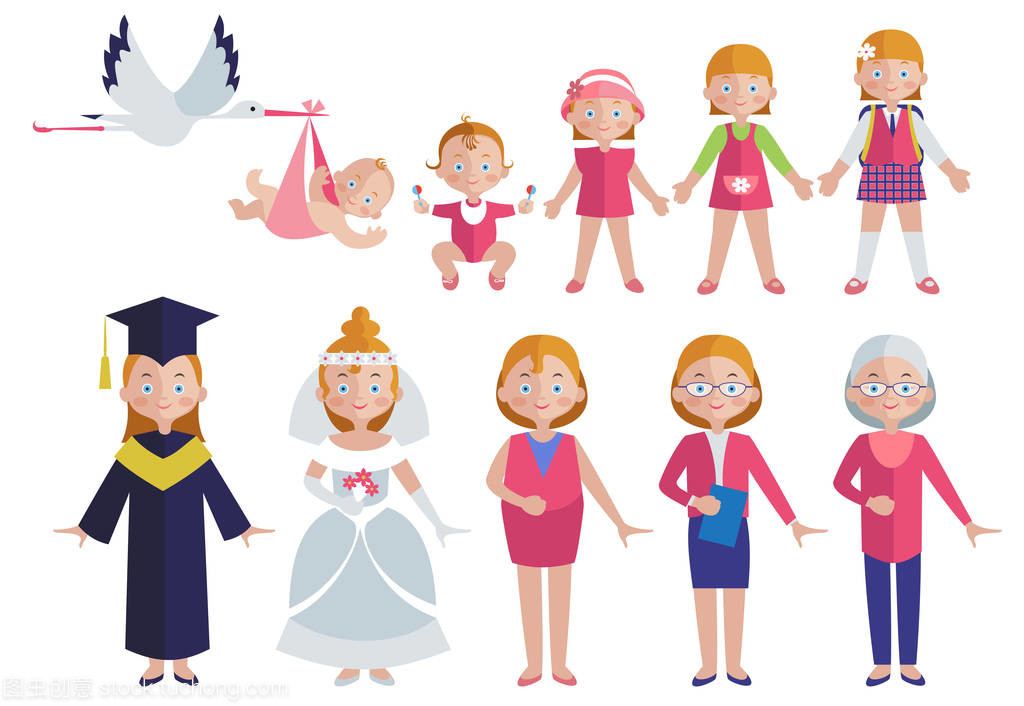

1.发病年龄

文献中曾报道80%系统性红斑狼疮患者的年龄是15~45岁。新生儿狼疮是属于获得型狼疮的亚群,常仅限于携带有特异性自身抗体母亲所分娩的新生儿,这种自身抗体常常是抗SSA抗体。抗SSA抗体是一种能穿过胎盘的自身抗体。例如,新生儿狼疮患儿的皮疹有自限性,当患儿体内来自母亲的抗体逐渐消耗殆尽,而患者本身又不能制造足够的这类抗体时,患儿大约在1岁时,皮疹会自行消退。儿童在3岁至青春期开始时可发生系统性红斑狼疮。这类狼疮常属重症脏器损害型,但值得庆幸的是,其发病数很少且低于全部狼疮病例的5%。45岁和绝经期后发病的狼疮很少见,70岁以后被诊断为狼疮的患者十分罕见。年长时才起病的狼疮常为轻症,极少损伤脏器系统,但可能被误诊为类风湿关节炎、干燥综合征或风湿多肌痛。

2.性别

在儿童和50岁以上的成年人中,狼疮发病率只显示轻微的女性居多,然而在15~45岁这一年龄段被诊断为狼疮的患者中接近90%为女性。妇女盘状狼疮百分比不如系统性红斑狼疮高,约为70%~80%(男性约占20%~30%),药物诱发型狼疮的发病数量男女相等。根据这些统计数据,可以把系统性红斑狼疮和盘状狼疮称之为“妇女疾病”。

3.种族与地域

在美国,亚裔美国人狼疮的发生率高于美国白人。美国夏威夷州的研究表明,亚洲妇女中狼疮流行率是白种妇女的3倍。

地域和种族特征可影响狼疮的流行率。例如同日本人相比,菲律宾人和中国人的狼疮患者更加多见。同其他人群相比,亚洲人常更倾向于发生脏器损害型狼疮。研究还发现华裔新加坡人比新加坡本土人发病率要高得多。

没有一个具体的统计数据来证明我国北方还是南方、东方还是西方发病率更高,从临床印象看,似乎南方要高于北方。而且以关节痛为首发症状的狼疮患者南方人要高于北方人。

4.环境因素

在人类生存的环境中,某些物质是重要的致病因素。这里包括药物、感染、食物以及紫外线照射等。

已知的药物中有70余种药物能使系统性红斑狼疮发病或恶化,大多是含有芳香胺和阱类的药物。与系统性红斑狼疮有关的药物大致分为两类:一类是诱发狼疮发作的药物,包括青霉素族、链霉素、避孕药类及心得安等。这类药物作为抗原进入体内,与机体组织蛋白结合成为完全抗原,诱发机体的免疫应答而发病。患者一旦发病,即使停药也不能阻止病情的发展。另一类药物是诱发系统性红斑狼疮样综合征的药物:包括腓苯哒嗪、扑痫酮、异烟阱等。这类药物长时间和大剂量应用时,可改变自身组织抗原性或产生抗原物质,刺激机体产生自身抗体,出现系统性红斑狼疮样症状或类似的实验室改变。停药后症状和自身抗体可自行消失,病程较短。

感染是人们经常遇到的事情,某些病毒人们认为可以诱发红斑狼疮的发生。许多感染因子有刺激免疫的作用,使细胞活性物质增多,刺激B细胞活化,产生各种抗体并可改变多种T细胞活性。

食物中含有补骨脂素的食物(如芹菜、无花果)有潜在增强患者对光敏感的作用。

太阳光中存在的紫外线可使上皮细胞产生很强的抗原性,刺激机体免疫系统产生大量自身抗体;或使DNA性态不稳定,发生基因突变,导致系统性红斑狼疮发病。

目前一般认为,红斑狼疮的发病是一种综合性因素引起的。普遍的看法是,当特定易患狼疮基因也可称为具有狼疮遗传背景的机体,包括组织相容抗原、细胞因子、细胞受体、细胞因子受体表达的不同型别等,与环境因素如感染性微生物、过量紫外线、物理性创伤、沮丧情绪或其他因子相互作用时,狼疮便会发生。因此,遗传素质很强时,弱的环境刺激也可引起发病;反之遗传素质虽不很强,但环境刺激足够强也可致病。这就如同鸡蛋和鸡的关系,如果没有蛋就不会有鸡,然而蛋成为鸡必须还要有特定的条件,假如蛋在冰箱里,则永远只能是蛋。狼疮患者如果明白了这个道理,就能有意识的避开外界一些刺激,对病情的稳定会有很大的意义。