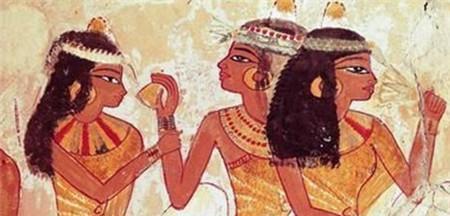

风湿性疾病见于人类已有数千年的历史。在出土的古埃及木乃伊的脊柱中可以发现慢性关节炎样病变;在中欧出土的古代骨骼残骸中可以见到强直性脊柱炎(ankylosing spondylitis,AS)样病变;在我国马王堆汉墓出土的竹简中也发现那时即有“疾痹”之称谓。在英语里,风湿(rheumatism)一词源于古希腊语rheuma,意思为“液体的流动”,用来表示部位不固定的疼痛。rheumatism 最早由Baillou(1558~1616)开始使用,用来区分急性关节炎与痛风。后来随着医学的进一步发展,rheumatism才逐渐演变成今天的定义。Rheumatism的形容词rheumatic最早被用来指风湿热(rheumatic fever),现在经演变已包括有“炎症”(inflammatory)的含义。后来由rheumatism又衍生出rheumatist及rheumatology等单词。在西医传入中国后,我国的医生从症状相似的角度,结合中医里痹证的分类,将rheumatism所指的一类疾病翻译成“风湿性疾病”,此后一直沿用。从以上术语的出现及含义演变可以发现人类对风湿性疾病的认识是一个不断深化的积累过程。

以AS为例,距今2000余年前,希腊名医希波克拉底描述了一种疾病,患病患者有脊椎和颈椎部疼痛,并可累及骶骨。此后直至1831年才有AS的首例报道。Bechterew、Marie及Strumpell在后来又分别对此病做了比较详细的描述。所以AS曾又被称为Von- Bechterew病及Marie-strumpell病。1901年Glaser F等报道发现本病多见于男性。1934年Walter Kreb报告发现本病特异性的骶髂关节炎改变。1973年Lee Schlosstein等发现大多数AS患者的HLA-B27为阳性。美国风湿病学会(ARA)在1963年才正式采用AS,以区分部分以前曾被诊断为类风湿关节炎的患者。我国在上世纪50年代曾称AS为“类风湿性脊柱炎”或“中枢型类风湿性关节炎”,后来随着对AS认识的不断深入,发现AS与类风湿性关节炎(rheumatoid arthritis, RA)无论在好发年龄、性别、好发部位、病变特点以及各项化验检查均有明显不同,尤其AS患者的血清中不存在类风湿因子,而大多数患者的HLA-B27为阳性。以上都说明AS是完全不同于RA的另一种疾病。在1982年我国的第一次风湿病专题学术会议上决定停止使用“类风湿性脊柱炎”或“中枢型类风湿性关节炎”,而采用AS的国际统一命名。在目前国际普遍采用的风湿病最新分类中,已将AS归类于血清阴性脊柱关节病之中。人类对其它风湿性疾病的认识过程,例如RA及痛风等,也经历了类似的不断深化与积累。

随着人类对风湿性疾病认识的不断深化,人们发现这类疾病具有不同于其它疾病的一些特点:(1)病因复杂。发病可以涉及包括感染、自身免疫、内分泌及代谢异常、退行性变及遗传等多种原因。(2)临床表现具有异质性。同一种疾病在不同患者、甚至在同一患者的不同时期会有不同的表现,疾病可以仅累及单个关节,也可以累及多系统、多器官,这就要求医生在处理这些疾病时不应千篇一律。(3)病情反复发作,病程迁延,最终可以导致患者残疾或死亡。

风湿病学是主要研究风湿性疾病的一个医学分支,在医学领域中研究起步较晚,但近年来发展非常迅速。风湿病学在各国的发展不尽相同,美国在1928年即成立了风湿病研究组织,前苏联的风湿性疾病研究所成立于1958年,而我国直到1982年才出现专门的风湿病学学组。风湿病学国际组织国际抗风湿病联盟(International League Against Rheumatism , ILAR)成立于1928年,后来又出现了欧洲抗风湿病联盟(European League Against Rheumatism, EULAR)、泛美抗风湿病联盟(Pan-American League Against Rheumatism , PANLAR)及东南亚太平洋地区抗风湿病联盟(Asia Pacific League Against Rheumatism , APLAR)。我国在1988年正式加入APLAR,对外名称为中华风湿病学学会(Chinese Rheumatology Association, CRA)。