解读专家:深圳市中医院肝病科 邢宇锋

作者:广州中医药大学第四临床医学院 时聪聪

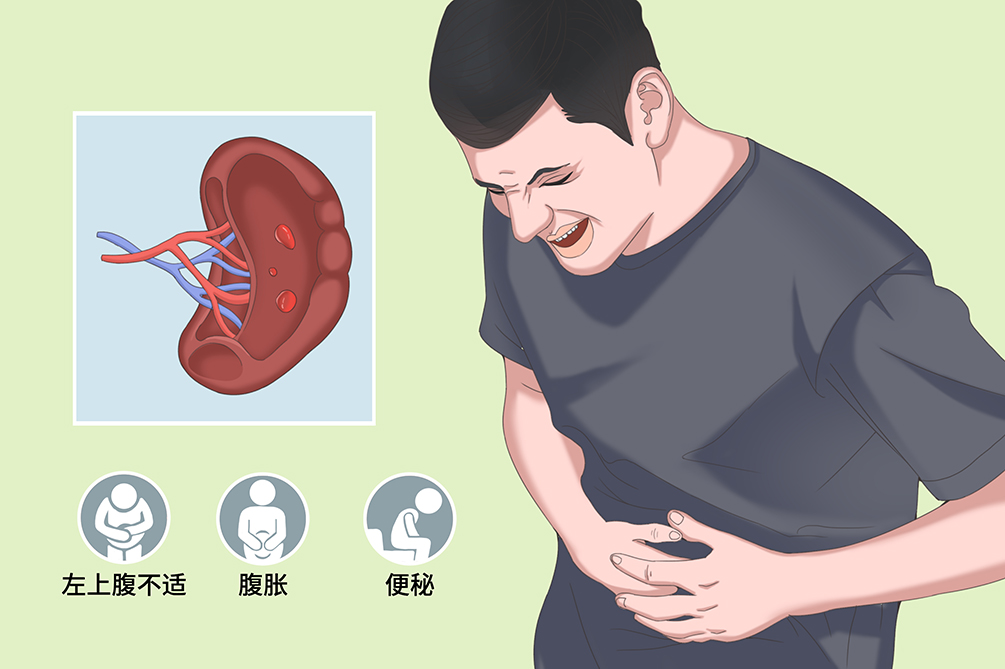

肝病日久,肝脾肾失调,气血水互结,肚子胀大,腹内水停,状如蛙腹,按之如囊裹水,叩之有振水声,肚皮紧绷,如同鼓皮,青筋暴露,如海蛇头,身目黄染,胁肋疼痛,或有痞块,此为鼓胀,即肝腹水,多与肝硬化失代偿相关,是该病最常见的一种比较严重的并发症。

一、 脾气散精,荣养周身

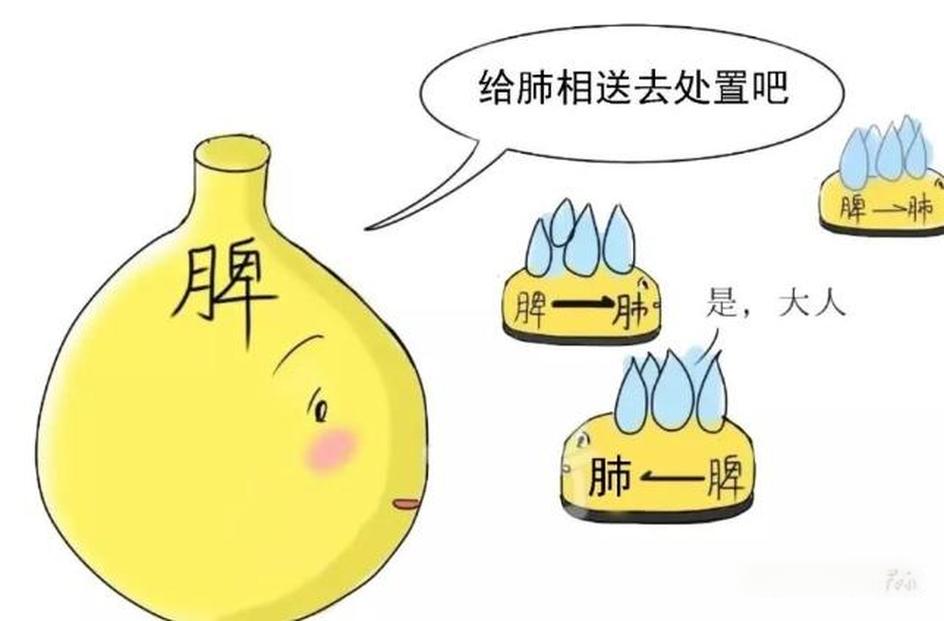

《黄帝内经·素问》经脉别论一篇有:饮入于胃,游溢精气,上输于脾。脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱。水精四布,五经并行,合于四时五脏阴阳揆度,以为常也。

水液进入胃里,发散精气,上行输送到脾;脾将饮食水谷转化为精微物质,然后散布精微,又向上输送到肺;肺具有疏通和调节体内水液的作用,通过这种作用,肺把水液向下输送到膀胱。这样,气化水行,散布于周身皮毛中,流行于五脏经脉里,符合于四时五脏阴阳动静的变化,这就是脾气散精的生理现象。

脾气散精,不仅要将饮食水谷运化为精微物质,也要传输水谷精微到机体各处,保证人体内物质与能量的转化和输出形式处于动态平衡状态。

二、 鼓胀腹大,责之于脾

鼓胀始见于《黄帝内经》,在《素问·腹中论》中“有病心腹满,旦食则不能暮食”,《灵枢·水胀》言“腹胀,身皆大,大与肤胀等也。色苍黄,腹筋起,此其候也”,可以看出其主要表现为心腹胀满,食纳欠佳,腹大如鼓、皮色苍黄、脉络暴露。

《素问·至真要大论》:“诸湿肿满,皆属于脾”,指出湿病肿大胀满,与脾相关;“诸胀腹大,皆属于热”说明热入脾胃肠腑,气机失调,传化迟滞,腹胀如鼓。因此鼓胀的发生与脾关系密切,一是饮食不节,如《素问·腹中论》针对鼓胀时有复发,指出:“此饮食不节,故时有病也”;二是脾脏本虚,如《灵枢·经脉》:“足太阴之别⋯⋯虚则鼓胀”,再如清代沈金鳌《沈氏尊生书》:“鼓胀病根在脾, 由脾阴受伤, 胃虽纳谷, 脾不运化”,因而饮食不节,脾虚湿聚,积于腹中,发为鼓胀。

三、 脾不散精,鼓胀乃成

感染虫毒、六淫外侵、酒食不节、情志郁结及病后体虚等,均可致使脾胃受损,进一步出现饮食水谷进入胃肠道后,虽然经过胃的受纳和腐熟,但精微物质不能及时被吸收布散,无论是散精于肝,还是浊气归心都受到了影响,脏腑形体官窍得不到充足的营养,各器官组织不能各司其职,机体的生理功能得不到保障。

一方面,脾不散精,周身充养不足,易于体虚,虚则无力抗邪,邪气侵袭,首犯虚弱之脏,患者多肝病日久,加之内外相因,终致气滞、血瘀、水停腹中,而发鼓胀。另一方面,精微物质蓄积于局部,久则化为有形实邪,阻遏气机,水道失调,升降失常,清浊相混,气停水滞血瘀,渐成鼓胀。

四、 中医外治,我科特色

临床实践证明,单纯的内科治疗有时并不能取得很好的疗效,需要额外的治疗来配合。中医外治法在中国有数千年的历史,具有简、便、廉、验的特点,在我科治疗肝胆疾病中被广泛运用。当然,在临床运用时必须牢牢把握其临床使用的步骤、适应症及禁忌症,这样才可以做到有的放矢。

1.脐疗疗法:麝黄膏穴位贴敷治疗难治性肝硬化腹水,可有效缓解患者的症状,减轻腹水量,对于肝脏血流动力学,NO、内毒素及内皮素也均有良好改善效果。

2.中药灌肠疗法:大黄乌梅汤灌肠辅助治疗可提高慢性肝病患者的临床疗效,其具有泻下保肝、利胆、改善肾功能等多方面的作用。

3.针刺疗法:在肝病方面,常用的针刺疗法包括毫针针刺、电针疗法、皮内针疗法及穴位埋线等,可以增强体质、疏通经络、调和阴阳、扶正祛邪、防病治病。

4.穴位贴敷疗法:把药物研成细末,用液体调成糊状,贴敷于穴位、患处,能够改善临床症状、体征,除此之外,还可以降低胆红素、肝酶、血脂、胆固醇等水平。

5.耳穴压豆疗法:耳穴中耳轮脚周围对应消化系统,药豆主要有王不留行籽、白芥子、酸枣仁子等中药或磁珠丸、牛黄消炎丸等中成药,能明显改善肝病患者的不适症状。

6.熏洗疗法:选配药物制备成水煎剂,进行蒸汽熏蒸、药液淋洗,浸浴全身或局部患处,借助热力,将药液充分透过皮肤、黏膜,从而疏通腠理、调和经脉、流畅气血。

7.足浴疗法:药物煮沸后产生的蒸汽熏蒸或药物煎汤浸泡双足,药性通过穴位直达脏腑,并配合足部穴位按摩,可达到托毒透邪、补肾活血养血的功效。

8.肝病治疗仪:通过特定穴位电泳冲物理治疗,改善局部微循环,可使体内平滑肌产生大幅度收缩和舒张,改善肝脏的血液循环,从而使得多种慢性肝病得到有效治疗。

脾气散精,水谷精微得以布散,五脏六腑有所充养,人体安泰平和。肝病日久,脾不散精,水道失调,虚则无力抗邪,实则有形之邪化生,由肝及脾,久病伤肾,脏腑失调,气滞、血瘀、水停于腹中,鼓胀乃成。单用内治,疗效欠佳,结合外治,简便效廉,事半功倍。