"微雨众卉新,一雷惊蛰始。"当太阳到达黄经345度时,二十四节气中最为生动的惊蛰如期而至。

《月令七十二候集解》记载:"二月节……万物出乎震,震为雷,故曰惊蛰。"这个标志着仲春开始的节气,不仅承载着农耕文明"春耕始,万物苏"的集体记忆,更蕴含着天人相应的养生哲学。让我们循着古人的智慧,解读惊蛰时节的养生奥秘。

一、惊蛰节气的气候密码

惊蛰时节的地球公转位置,使得北半球接收的太阳辐射量较雨水节气增加15%以上。此时我国大部分地区气温回升至10-16℃,地温上升速率达到每日0.2-0.5℃。这种特殊的气候格局呈现出三大特征:

阳气升腾:正如《黄帝内经》所言"春三月,此谓发陈",天地间的阳气如同苏醒的巨龙,将蓄积一冬的能量喷薄而出。此时人体肝气应时而动,如同草木萌发般向外舒展。

地气萌动:土壤解冻深度已达30-50厘米,各类越冬昆虫结束休眠。这种地气上升现象对应人体脾胃运化功能增强,正是"培土生金"的最佳时机。

风邪始盛:东南季风与西北冷空气交替,形成特有的"倒春寒"现象。汉代医家张仲景在《金匮要略》中特别强调:"风为百病之长",此时养生尤需注意防风固表。

二、典籍中的养生要诀

(一)起居有常法阴阳

《素问·四气调神大论》明示:"夜卧早起,广步于庭,被发缓形,以使志生。"此处的"早起"并非简单指起床时间,而是强调与日同升的节律。现代生物钟研究发现,春季早起能有效调节松果体褪黑素分泌,使血清素水平提升23%,这正是古人"生发阳气"的科学诠释。

实践建议:

卯时(5-7点)起床后面向东方深呼吸

辰时(7-9点)进食健脾早餐(如南瓜小米粥)

穿着宽松衣物进行"被发缓形"式晨练

(二)饮食调摄合五行

唐代孙思邈在《千金方》中提出:"春七十二日,省酸增甘,以养脾气。"此说源于五行学说中"肝属木,脾属土,木克土"的相生相克关系。现代营养学证实,春季增加甘味食物(如红枣、山药)摄入,可促进消化酶分泌,改善春季常见的腹胀症状。

经典配伍:

防风粥(《圣济总录》):粳米100g、防风10g、葱白2根,适用于易感风寒者

枸杞叶猪肝汤(《本草纲目》):枸杞嫩叶200g、猪肝100g,养肝明目佳品

三花茶(《遵生八笺》):茉莉花3g、玫瑰花3g、代代花2g,疏肝解郁之妙方

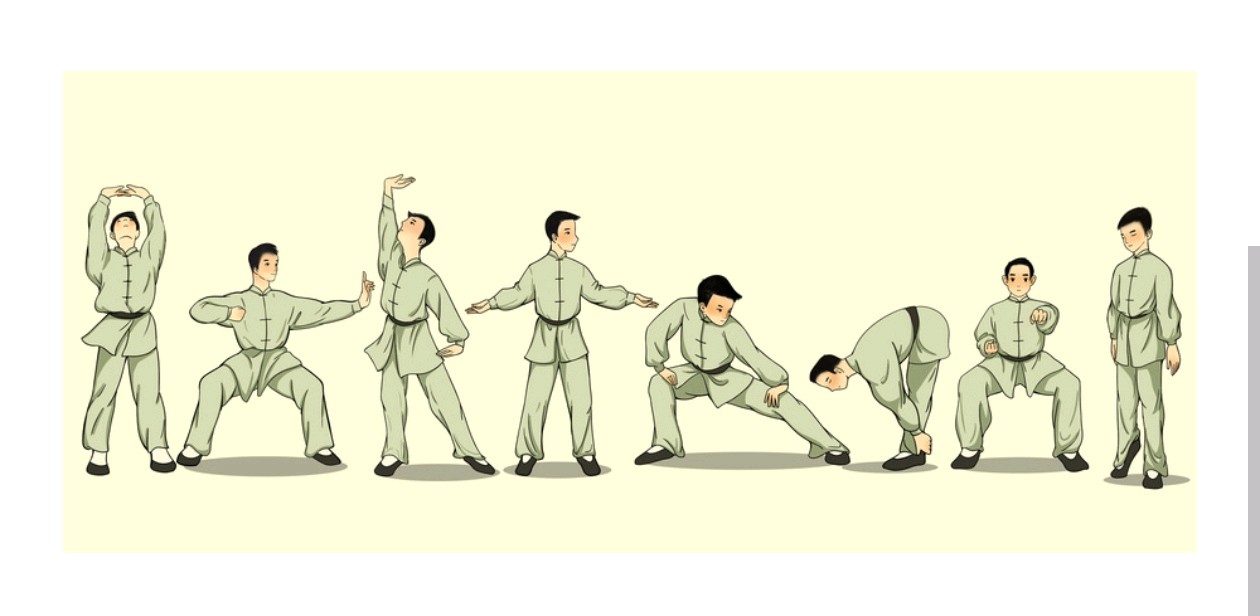

(三)导引吐纳通经脉

清代医学家汪昂在《勿药元诠》中记载的"惊蛰导引法",强调通过特定动作疏导肝胆经气。现代运动医学研究发现,模仿"龙抬头"的颈部拉伸动作,能使椎动脉血流量增加18%,有效缓解春困。

古法今用:

托天理三焦:双臂上举时配合吸气,刺激手少阳三焦经

震足醒涌泉:踮脚震动足底,激活肾经起始穴

转睛运瞳仁:双目顺时针转动36次,改善肝开窍于目的功能

三、节气养生三大要务

(一)疏肝气:如春风拂柳

肝气郁滞在春季尤为常见,元代医家朱震亨提出:"气血冲和,万病不生,一有怫郁,诸病生焉。"推荐每天巳时(9-11点)脾经当令时,按揉太冲穴(足背第一二跖骨间)3分钟,配合菊花决明子茶,能显著降低交感神经兴奋性。

(二)健脾胃:效法大地承载

惊蛰前后18天在中医"土气主令"时段,明代儿科大家万全提出的"调理脾胃者,医中之王道"正合时宜。可采用"一揉二摩三叩"法:

揉中脘:掌根顺时针揉动上腹部

摩腹:双手叠掌以神阙为中心向外扩散

叩足三里:空心拳轻叩膝盖下三寸处

(三)御风邪:外固藩篱

《医学入门》强调:"避风如避箭",建议在辰时(7-9点)阳气升发时,用艾灸大椎穴(第七颈椎下)10分钟。

大椎穴是督脉和手足三阳经的交会点,大椎穴有振奋一身阳气的作用,阳气足,外邪不易侵入,有很好的保健强身作用。体弱者可以适当灸之。

参考文献:

1.《黄帝内经素问校注》郭霭春主编

2.《遵生八笺》明·高濂著

3.《二十四节气与中医养生》张其成著

4. 中国气象局《二十四节气气候特征白皮书》

5.《时间医学与节气养生》李梢著