“纯天然=无毒?”——一个流传甚久的误会

老李头最近迷上了短视频里的“养生秘方”,每天雷打不动地喝一杯自制的何首乌茶,美其名曰“黑发延年”。可三个月后,他却被救护车送进了医院——肝功能严重受损,转氨酶飙到上千。医生拿着检查单直摇头:“大爷,何首乌是好东西,可您这是生首乌没炮制,还天天当水喝啊!”

这样的故事并不少见。咱们总说“是药三分毒”,可一到中药这儿,很多人却自动戴上滤镜,觉得“老祖宗留下的东西,总归安全”。其实啊,翻翻古籍就会发现,中医对药物毒性的认识,远比咱们想象中深刻。

《神农本草经》把中药分三六九等,直言下品药“多毒,不可久服”;李时珍写《本草纲目》时,专门标注了189味“有毒”药材。就连《红楼梦》里胡太医给尤二姐开的“虎狼药”,也是用猛药打胎反害了性命——你看,古人早就明白,用对了是解药,用错了便是毒药。

国家药品不良反应监测年度报告显示,2022年中药不良反应/事件占总体报告数的13.8%,其中超量用药、配伍不当占比超60%。

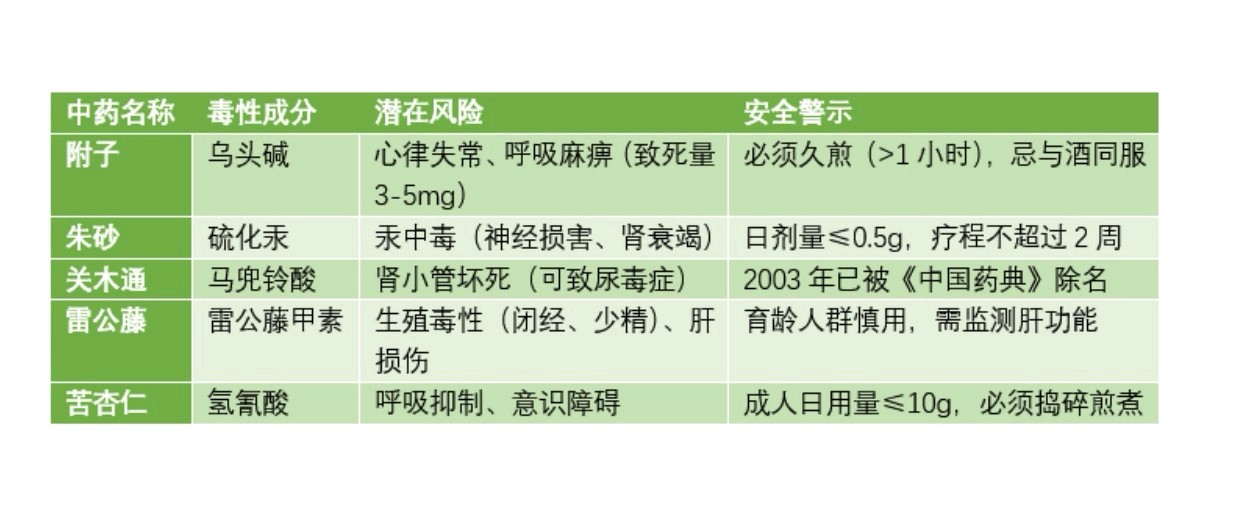

常见“带刺玫瑰”:这些中药需特别警惕

毒性背后:中医为何“以毒攻毒”

说到这儿你可能会纳闷:“既然有毒,干嘛非用这些药?”这就要说到中医的看家本领——化毒为药。就像武侠小说里的七伤拳,伤敌三分自损一分,关键得看怎么用。

记得参观过一家百年药铺,老师傅演示炮制附子的过程:生附子要在120℃的蒸笼里待足四小时,边蒸边尝,直到舌尝无麻感。问他秘诀,老人笑呵呵地说:“这叫水火既济,去得了毒性,留得住药性。”

再说配伍之道,张仲景的“四逆汤”堪称典范:附子配甘草,就像给烈马套上缰绳,既抑其毒性,又助其温阳。

用药如用兵,如何利用中药的“四气五味”及如何通过炮制、配伍、剂量控制等方式来减毒增效是门高深学问。中药≠安全代名词,其毒性既来自天然成分(如生物碱、苷类),也与炮制不当、辨证错误密切相关。

这些人群用药需“步步小心”

1、肝肾功能不全者:

避免使用何首乌、黄药子等肝毒性药物;

慎用含马兜铃酸的关木通、青木香(即使微量也可能加重肾损伤)。

2、孕妇及哺乳期女性:

禁用活血化瘀药(红花、桃仁)、峻下逐水药(甘遂、芫花);

含朱砂的安宫牛黄丸可能影响胎儿神经发育

3、儿童与老年人:

小儿脏腑娇嫩,雄黄(含砷)、蟾酥等毒性药需严格减量;

老人代谢减慢,长期服用含重金属的中成药(如牛黄解毒片)易蓄积中毒。

规范用药:在风险与疗效间找到平衡点

1. 四大安全准则

拒绝偏方:某短视频平台流传的“马钱子治瘫痪”偏方,实际稍稍不控制用量很可能出人命。

严控疗程:连服何首乌超过40天,肝损伤风险增加8倍。

定期监测:使用雷公藤制剂需每3个月查肝肾功能、血常规。

中西药交互:银杏叶制剂与阿司匹林同服可能增加出血风险。

2. 辨证论治是灵魂

同一味大黄:

热结便秘者用生大黄(攻下)——治病;

脾胃虚寒者用酒大黄(活血)——可能引起泄泻;

同一患者不同阶段:

癌症化疗期用斑蝥(攻毒)——抑制肿瘤;

恢复期继续使用——损伤正气。

理性看待:草木有情,用者需有心

中药的毒性是中药的“另一面”,而非“对立面”。真正的危险,来自对“天然无毒”的盲目迷信。凡是用药需要在中医师指导下规范使用,毒药方可变良药。草木有情,用者有心。

参考来源:

1.李时珍. 本草纲目(校注本)[M]. 人民卫生出版社, 2005.

2.国家药品不良反应监测中心. 国家药品不良反应监测年度报告(2022年).

3.张华等. 何首乌致药物性肝损伤机制研究进展[J]. 中国中药杂志, 2021,46(9):2141-2147.

4.中华人民共和国药典委员会. 中华人民共和国药典(2020年版)[S]. 中国医药科技出版社, 2020.

5.谢鸣. 方剂学[M]. 人民卫生出版社, 2016.

6.王宇等. 附子炮制工艺与毒性成分变化研究[J]. 中草药, 2019,50(3):598-603.

图片来源于摄图网,如有侵权请联系删除。