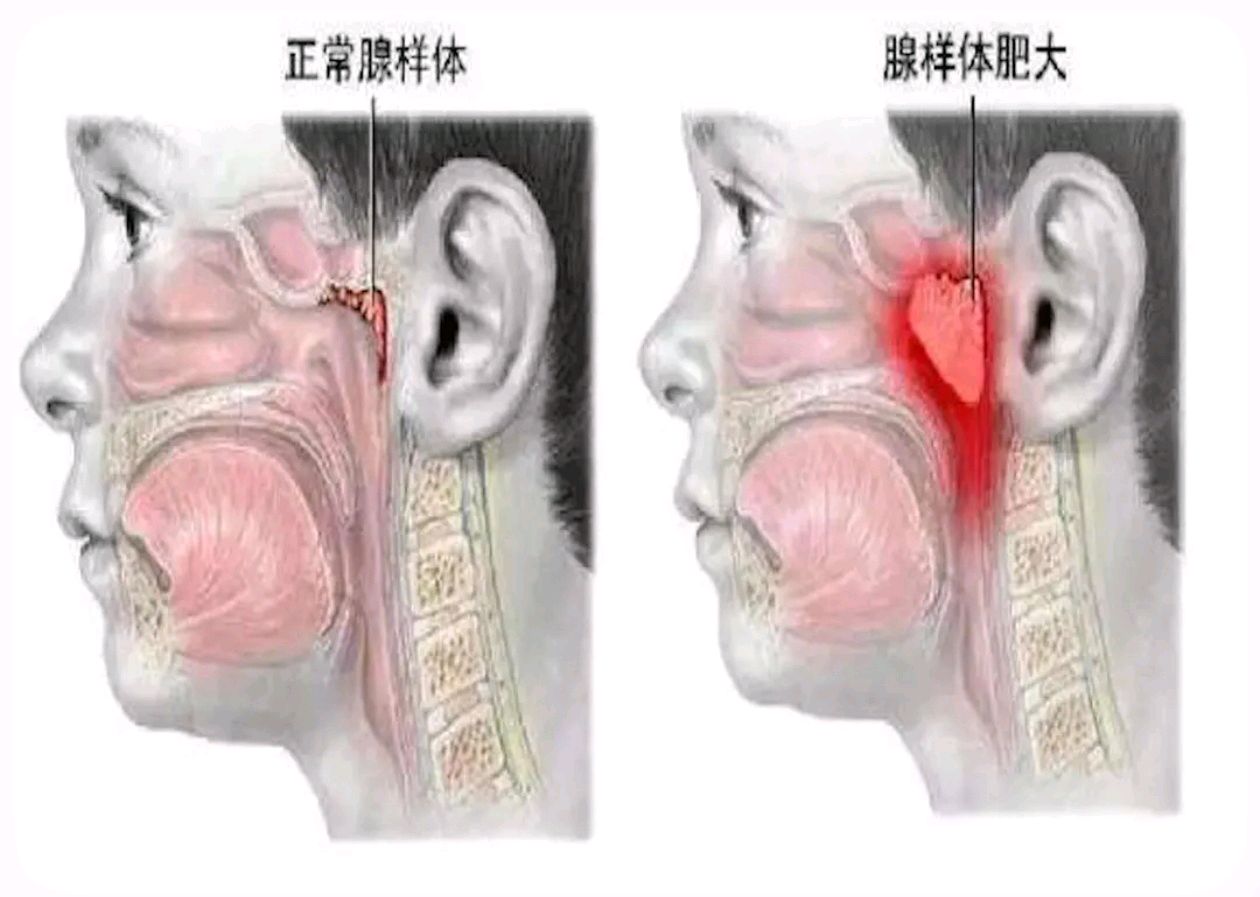

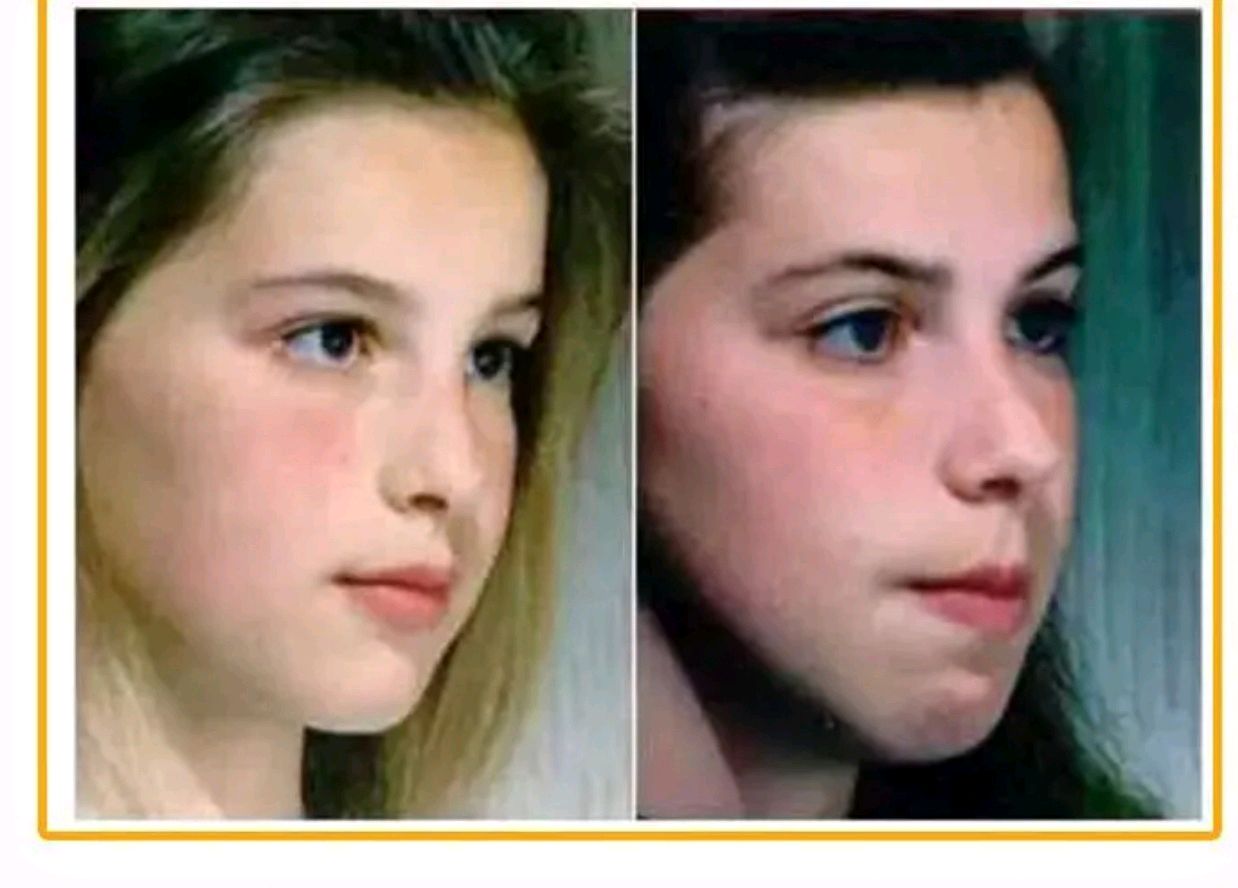

当孩子频繁打鼾、张口呼吸甚至出现“腺样体面容”时,家长总会陷入两难选择:切,怕损伤免疫力;不切,又担心影响发育。本文结合最新临床指南,解析治疗策略的核心要点。

一、先分清“生理性”与“病理性”肥大

1. 生理性肥大无需过度干预

腺样体是儿童免疫屏障的一部分,2-6岁发育至最大,10岁后自然萎缩。若仅因短期感冒、过敏引发暂时性肥大(堵塞<60%),且无持续缺氧症状,可优先观察1-3个月。

2. 病理性肥大需积极治疗

当肥大持续>6个月,伴随以下任一情况时,需警惕病理性改变:

• 气道堵塞≥70%,引发睡眠呼吸暂停(每小时呼吸暂停>5次);

• 反复中耳炎(每年>3次)或听力下降>25分贝;

• 颌骨发育异常(上唇上翘、牙列不齐)或身高增长停滞。

二、保守治疗:抓住两个黄金期

1. 药物治疗方案

• 急性期:鼻用糖皮质激素(如布地奈德)联合白三烯拮抗剂(孟鲁司特钠),持续4周,可缩小腺样体体积约15%-30%;

• 慢性期:鼻腔冲洗+免疫调节剂(如脾氨肽),降低感染复发率。

2. 行为干预

调整睡姿(侧卧)、控制室温(18-22℃)、避免二手烟,可减少30%-40%的夜间打鼾。

三、手术干预:三类情况建议切除

1. 明确手术指征

• 保守治疗3个月无效,且PSG检测显示缺氧(血氧饱和度<92%);

• 合并扁桃体III度肥大或鼻窦炎反复发作;

• 已出现腺样体面容或认知发育迟缓(如语言落后同龄人6个月)。

2. 微创手术优势

低温等离子消融术创伤小(出血<5ml)、恢复快(术后2天可进食),且对免疫力影响有限(术后1个月淋巴组织代偿恢复)。

四、给家长的核心建议

• 3岁以下:除非严重呼吸暂停,优先尝试保守治疗;

• 6-10岁:若堵塞>70%且伴发育问题,建议手术;

• 术后管理:定期复查鼻咽镜(每半年一次),监测复发风险。

总结:腺样体肥大治疗需遵循“阶梯原则”——轻症先保守,重症及时切。家长应带孩子到耳鼻喉专科评估气道阻塞程度、缺氧指标及并发症,避免盲目选择或延误治疗。