老唐,一个典型的白领,所谓家庭支柱、公司骨干、社会栋梁,就是指他这种人。

老唐,自信自己理工科班毕业,对于科学二字,很懂,也很信仰。

可他不知道,不科学的生活习惯,为自己挖了一个致命的陷阱,就是那么近。

2018年3月,老唐糖尿病急性发作,酮症酸中毒,住了院。

“不作不死呀,还是因为有知识缺陷,又盲目自信!” 在闯过这一关后,老唐这样总结自己。

一、过度疲劳,被忽视的警讯

老唐年轻时以睡眠好出名,“脑袋还没碰到枕头,呼噜就起来了”。这几年天天精疲力竭,白天累,晚上却睡不好,睡醒了也腰酸背痛。严重的时候,他只有趴在按摩床上才能真正放松下来,才能睡着。

他这几年,在各种流派的按摩、理疗上花了好几万,有时候能好好睡一下,却始终无法根治。

2017年后,嗜睡开始在白天出现。那段时间,他常常无法忍受强烈的睡意,被迫草草安排好工作,就偷偷摸摸去公司旁边的酒店开个房间睡觉,有时候甚至中午饭都不吃。

他不知道,糖尿病发展的某个阶段,会由于代谢紊乱导致肌肉酸痛、莫名疲倦,甚至嗜睡。

老唐不是完全没警觉——他住院前6年,警讯就已经响起。

2012年,老唐36,本命年。单位体检,说血糖高,要他立即转专科,可他一直没去。这之后他甚至避免去体检。

到底是什么心态?老唐说不清楚。“反正每次体检都是一大堆什么这高、那高吧,要是都管,岂不是要退休?”

他想扛一下!

儿子还小,妻子是全职太太,家里人多还要再买一套房子。

事业上,他刚刚升职为部门经理,是业务骨干,开会、写PPT、应酬,办公室人来人往,永无空闲。奋斗了多年,在商场扬名立万的机会,这会儿就近在眼前!

雄心勃勃的人生大计划才刚刚启动——停是不能停的,加速才是他的风格!

他也怕去医院!

人山人海的医院,一等好几个小时,最后被医生两三句打发——他想想就头痛。

他也买了血糖仪,一开始测了几次,读数时高时低吧。老唐想起这事有点烦,对血糖高低的含义就一直也没去研究。后来血糖仪被偷偷藏在柜子顶,几年没动。

朋友传了个偏方,每天早上用带皮柠檬1个+芹菜1把,打碎成浆,当早餐吃。这倒是简单。为这事他专门买了2000多元的高速果汁机,结果打出来的糊糊“极苦极涩,猪都不吃”,他吃了1个月还是1个半月。最后怎么结束的他已经记不得了。

想吃,不想动,有错吗?

“管住嘴,迈开腿!我能管住自己。”可是应酬实在多,喝大酒、吃大餐,“纯属工作需要”。一开始心里还怕,控制一下,时间长了,又没个标准,也就松懈了。

另外,老唐有吃宵夜、吃甜食的爱好。发发美食照片是他的小情调,他可不想就此戒了。“这么累死累活地,吃都不自由,生活还有什么意思?找时间多锻炼一下吧!”。可是随着工作越来越多,有时候睡觉都不够时间!——身心俱疲,实在提不起锻炼的劲儿,吃完、喝完,一头倒在床上直接睡觉才是他最常做的。

一直犹豫,一直侥幸,直到2018年3月他因糖尿病住院。

三、出院血糖还高,问题依旧

住院一个月,天天打胰岛素,血糖降下来了一些,出院。

他知道糖尿病不可逆,他得终身服药,没啥可说的;和钟爱的美食(粥、甜食、粉面、各种好吃的)再见,没啥可说的;加强运动,没啥可说的。

可是,工作和生活都得继续,忙碌和烦恼依然如故,正如住院前一样。

血糖就如他的工作量,出院就管不住。餐后常常高到17mmol/L。吃药效果不明显,他又不想打针。医生还要求要每天测血糖7次,几天下来手指头扎的针眼密密麻麻,他坚持不下去。

每次住院几天,血糖会稳定下来。出院最多维持一个月,数字又开始飘。没法老是去住院降糖,耗不起。

每天都会立志节食、立志锻炼,可是都不能坚持。偶尔管住一两餐嘴,迈开一两次腿,好像也没啥效果。他有时候控制自己非常狠,有时候又干脆放纵起来。

网上很多糖尿病的秘诀、秘方、十大能吃、十六大不能吃……有的说要吃素,有的说要吃肉……有的说要打胰岛素,有的说不能打……说什么的都有。老唐疯狂地搜索,疯狂地收藏,觉得哪样都值得怀疑,哪样又都有道理。

在这种控制和放纵的心理拉锯战中,他日渐焦虑,陷入了死胡同。

四、会心梗、洗肾、失明…..吗?

老唐真正恐惧的,不是血糖的数字,是并发症。他了解很清楚:长期高血糖,会损害大小血管和神经,危及全身所有器官。糖尿病发病后10年左右,将有30%~40%的患者至少会发生一种并发症,中国成人糖尿病患者人均会减寿9年,死亡率比平均水平足足翻了一番,原因主要在于并发症。

老唐已经注意到自己晚上睡觉常常手脚发麻,足寒、有时甚至胸口发凉。以前他以为是可能是人过中年,年纪大了。现在他知道,这与一种叫“糖尿病周围神经病变”的并发症有关。

他上网查到了更多的并发症资料,不寒而栗。

足部溃疡坏死——截肢?

肾功能障碍——长期洗肾?

视网膜病变——失明?

心血管病变——心梗?

脑血管病变——中风?

甚至还有……阳痿?

这根本不是扛一扛的问题!如果某种严重并发症真的发生,自己的工作和家庭都将毁于一旦。

他不能就这么失败。

五、微信上的私人糖尿病医生

“要是有个私人医生就好了,能跟在自己身边,随时回答我的各种问题,随时解决我的各种困难,我就一定能管住自己。” — 老唐

王医生是内分泌学教授。近年来,找她求诊的中年糖尿病人越来越多。

说实话,医生只在医院里,能为老唐这类人所做的远远不够——人人有本难念的经,他们的生活改变曲折而漫长,需要日常频繁而细节的指导才能奏效,这不是开完处方、讲讲注意事项就能完成的。他们需要医生像保姆一样贴身服务,而这几乎不可能,至少对中产阶段不可能。

王教授决定换个思路解决这个问题。

她组建了一支IT团队。一位健康私教加入进来。她俩组成教练组,和老唐加了微信。

教练组每天都和老唐在微信上聊,通常是每餐前后,回答他的问题,这顿怎么吃,今晚怎么运动,诸如此类,细致而琐碎。

王教授也不再要求老唐每天扎7次手指测血糖,而是使用最新的动态血糖监控(CGM)技术,不扎手指就能测量全天血糖高低。

针对不知道该信什么不信什么的老唐们,王教授还融合了最新的医学观点,编了一本病人用的标准糖尿病教材,告诉他们如何缓解和逆转糖尿病。性命相关,这份教材老唐学得很认真。

老唐问的每一个问题,王教授发的每一份要求,还有血糖、饮食、锻炼的详细记录,都被教练组记录下来。老唐不再茫然无措,逐渐学会了自己管自己,不再粗放,但是也不那么强迫自己。

六、科学管理,逆转糖尿病

可以吃得好,是老唐第一个感觉。他的饮食习惯得到了充分的照顾。王教授特别不同意他挨饿节食,但是会慢慢改变他的饮食结构。多吃点这个,少吃点那个……慢慢地改造。老唐还是能经常发美食照片到朋友圈里。

血糖控下来,他发照片时倒是少了很多负疚感。

运动搞起来了,是第二个让老唐惊喜的。王教授开出了循序渐进的运动处方,然后靠健康私教来不断提醒。老唐每次想偷懒时,会被催得不好意思。时间长了,他居然坚持下来了,“真的就跟请了一个健身私教一样,但是‘见面’更频繁,管吃也管动。”

慢慢地,老唐居然逐步习惯了每周去跑4次步。

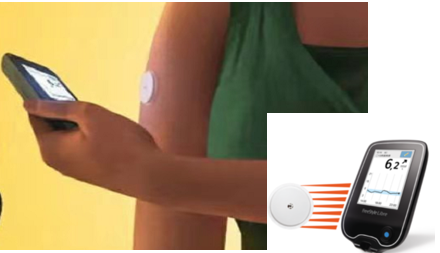

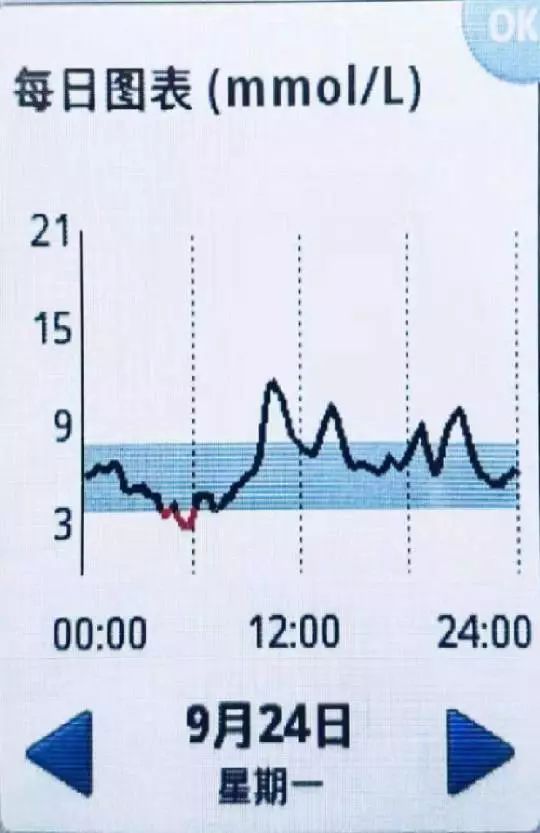

每天24小时都能看到的血糖曲线,既不会骗医生,也不会骗老唐自己。偷懒或者偷嘴,吃药还是跑步,曲线总会及时上升或者下降,回馈给他一个安全或者危险的信号。

一开始老唐觉得干点什么都会影响血糖数值,会有精神压力。

教练组会细致地发现波动,分析原因,和他讨论对策,马上做,马上看。“仿佛在自己血管里放了一个哨兵,能看到,就能管到!这和以前盲人瞎马地扎手指比起来,完全不同!其实以前我要么干脆就不太扎手指,有点放任自流了。”

逐渐地老唐发现这简直太好了,可以说得上是“不放任,真放心”,有一种重回掌控的感觉。

一个月后,王教授不再需要每天和老唐唠叨。老唐每天往微信上传自己的数据和照片,这样王教授和IT团队能定期检查他的数据,他不能松懈。

2018年的血糖 现在的血糖

2019年4月,体检高血糖后的第7年,住院后的1年多。

不单是糖尿病,老唐整个人的状态都开始好转:

— 糖化血红蛋白检测值,已经回到了安全水平。

— 晚上睡觉手脚不麻了,体重稳定,而体脂比下降,血脂、血压也降下来了。

— 疲倦、酸痛、失眠都逐步减少。他已经没有了去医馆按摩的习惯。

— 食量下降了,反而不那么容易饿了,也习惯了每餐多吃点以前不爱吃的蔬菜。

— 以前跑个500米就气喘吁吁,害怕和抗拒锻炼;现在隔三岔五跑个3公里。

— 原来的白胖子不见了,腹肌线条开始出现。

— 他减少了熬夜,生活变得规律,精力更加充沛。

— 逃避,无视,惶恐,盲目,无助,这些曾经的心态,已经不再出现。

— 他做事不敢再那么着急和紧张,他有意把节奏控制下来。慢慢地,工作上那些四处冒烟、提心吊胆的事,反倒逐渐少了。

愿生活更加美好

控糖从现在做起

长按识别右边二维码关注我们