埃博拉病毒或任何其他由体液接触传播的病毒进入空气会怎么样?病毒在空气中传播的可能性有多大?相比而言,我们是否更应该担心流星会与地球碰撞?

首先,我们需要了解什么是病毒,以及它如何复制。

病毒的发现始于1892年的科学家伊万诺斯基(Ivanoski),当时他正在试验被烟草花叶病毒感染的烟叶,他观察到将被感染的烟叶压碎成提取物,并将其过滤,提取物仍然有传染性。尽管这一发现很重要,但伊万诺斯基错误的认为,感染源是毒素,因为它是可溶的。

1898年,科学家贝耶林克(Beijerinck)将经过过滤的,不含细菌的提取物放在琼脂凝胶中,并观察到传染源迁移了。后来他将其命名为“传染性活体”。

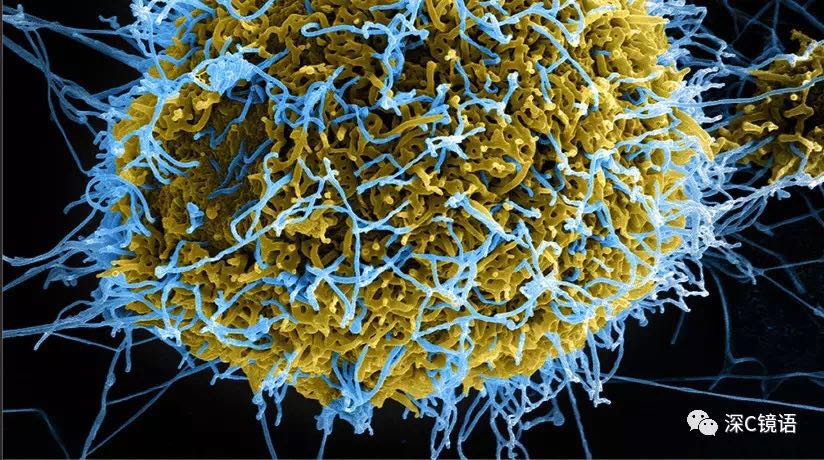

直到1930年电子显微镜的发明,人类才能亲眼目睹多年前伊万诺斯基偶然发现的东西。

基本上,病毒是一块被蛋白质外壳和/或脂质膜包裹的DNA或RNA。

病毒的形态和大小多种多样,从覆盖着穗状突起的球体,到奇怪的让人联想到阿波罗登月着陆器的形状。最小的病毒颗粒仅仅具有只能编码四种蛋白质的遗传物质,而最大的病毒颗粒可以编码100-200种蛋白质。

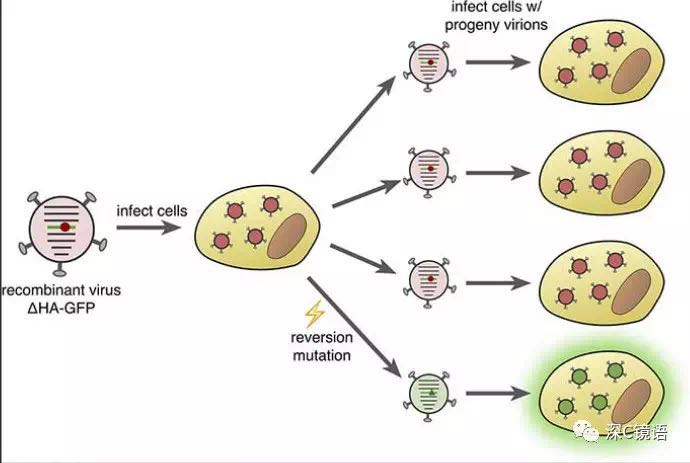

病毒无法自行繁殖,因此病毒无法在细胞外发挥作用。那怎么办呢?病毒通过感染细胞,并劫持其DNA复制和蛋白质合成机制,以繁殖新的病毒颗粒。

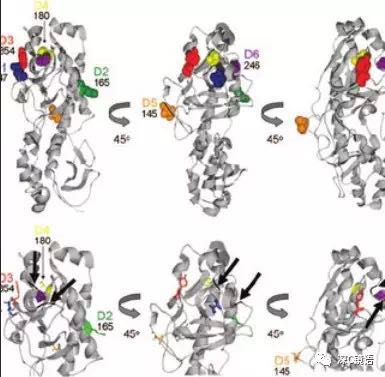

病毒表面的蛋白质具有与特定结合位点(受体)互补的形状。如果那些受体不存在于细胞表面,它就不会感染该细胞。

并非所有细胞的表面都携带相同类型的受体,因此病毒可感染的细胞类型是有限制的,我们称之为“向性”。向性是病毒可否可以自由感染细胞的决定因素。

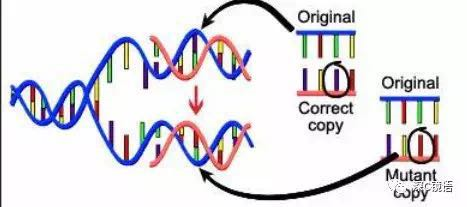

病毒是如何改变其结构?答案很简单:通过一系列突变。请注意,这些突变是完全随机的,并且突变本身不会导致物种进化。决定将哪些基因传给下一代的是自然选择。如果基因的特定版本赋予拥有它的生物以优势,那么该基因最终将成为种群中最主要的版本。

那么,我们对病毒变异的方式了解多少呢?

我们知道,在复制病毒核酸出现错误时,会将突变引入病毒的基因组中。而且某些病毒(RNA病毒)在复制过程中更容易出错。因此,RNA病毒的突变速度要比DNA病毒快得多。

我们还知道,要使病毒发生改变,使其能够感染呼吸系统细胞,就需要进行许多突变。所有这些都必须在特定的序列中发生,并且这些突变是随机发生的,因此这种“按所需序列发生突变”的可能性实际上很小。

让我们想象一下,这些突变确实发生了,那又如何呢?

与被替代病毒相比,这些突变必须增加病毒的生存能力,才能使其成为最主要的病毒形式。但,病毒已经发展出非常有效的传播途径,因此再次改变病毒传播方式的压力实际上很低。

另外,我们知道,即使病毒变异并传播到空气中,它也可能失去杀伤能力。

简而言之,病毒突变并传播到空气中的可能性很小,因为要做到这一点,必须有很多事情要做,而且病毒没有进化的动力。