肢体急性栓塞与缺血de诊断与治疗抉择

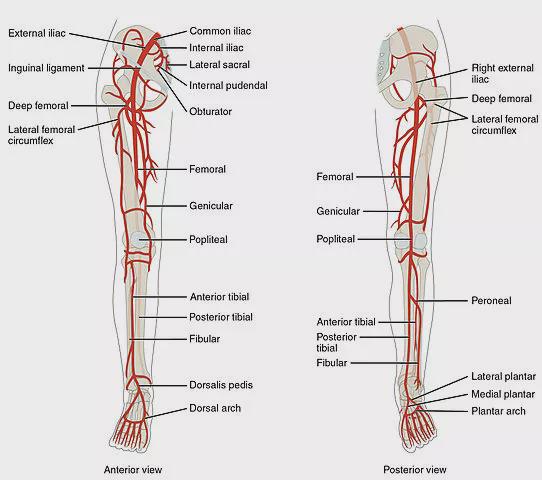

急性肢体缺血最常见的原因包括既往存在部分阻塞的血管有急性血栓形成,动脉段有血栓形成,或是远端栓子造成栓塞。

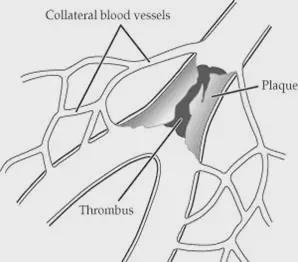

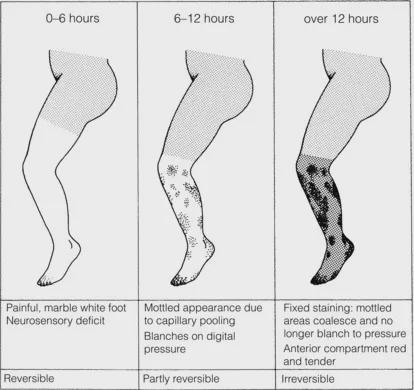

未行血管重建术的情况下,急性完全性缺血会在6个小时以内导致广泛的组织坏死。突发的动脉阻塞所造成的影响取决于阻塞部位的侧支循环的供血情况。

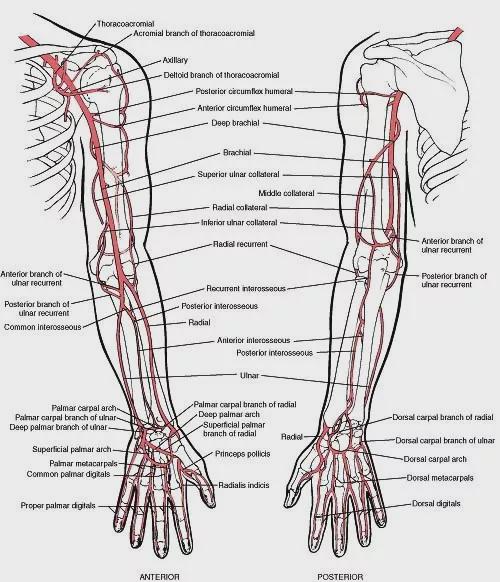

@除非有先天存在的闭塞性疾病, 否则腿部的侧支供应通常是不足的。

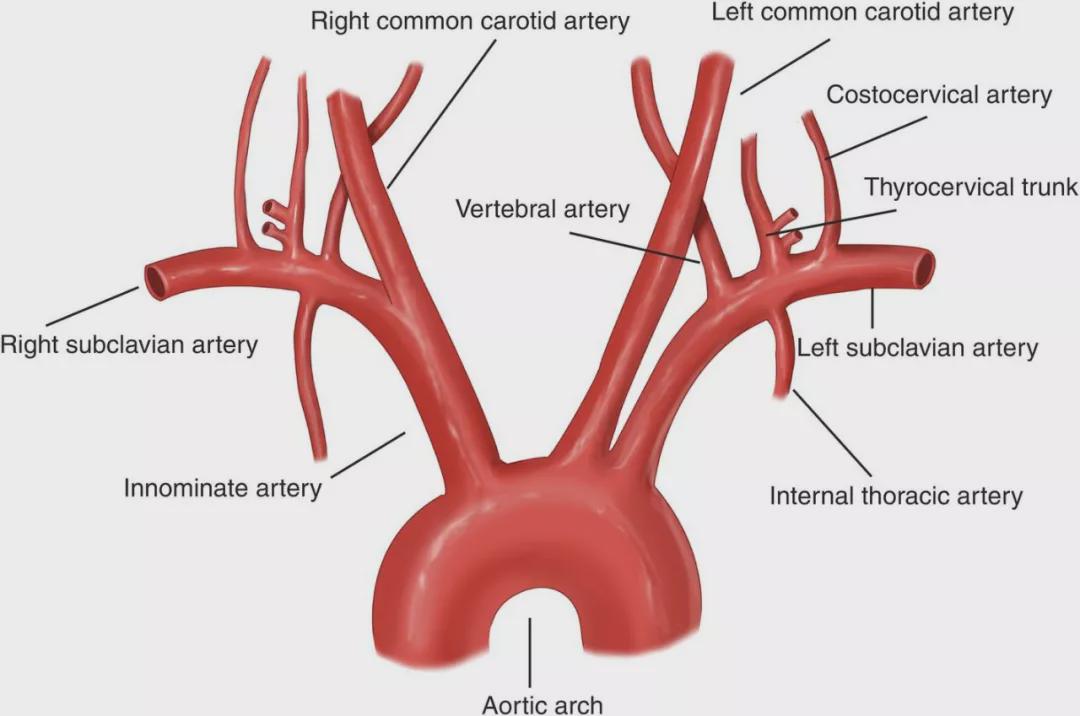

@锁骨下动脉的侧支循环丰富,因而大动脉的阻塞并不一定会造成上肢的缺血失活。

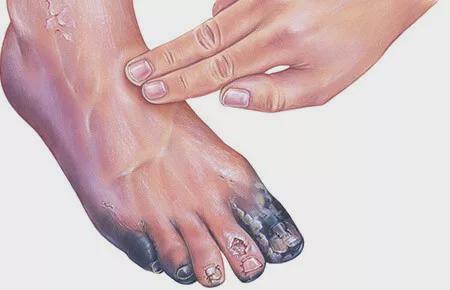

严重的肢体缺血是指客观存在的动脉阻塞性疾病导致的单侧或双下肢出现的慢性缺血性静息痛、溃疡或坏疽。严重的肢体缺血意味着其进程是慢性的,并且区别于急性肢体缺血。

病因

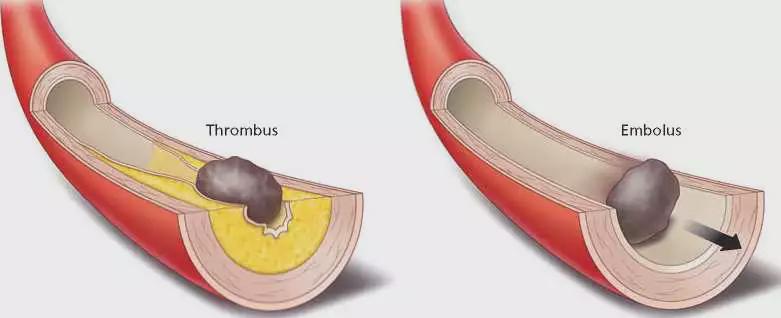

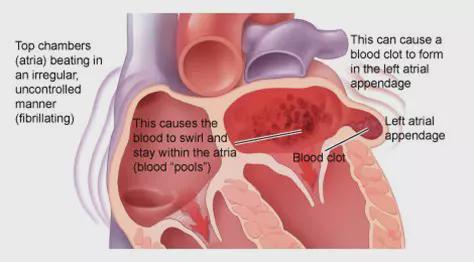

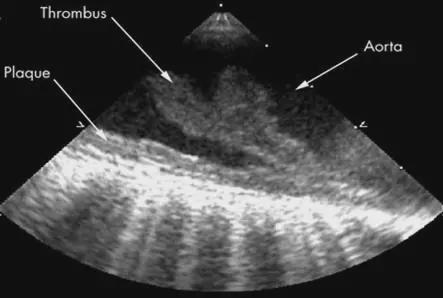

@栓塞:例如来自房颤患者左心房的血栓,心肌梗死后的附壁血栓,安装了人工瓣膜或是心脏瓣膜有病变,动脉瘤(主动脉、股动脉或腘动脉),近端动脉粥样硬化性狭窄,恶性肿瘤,或异物等。

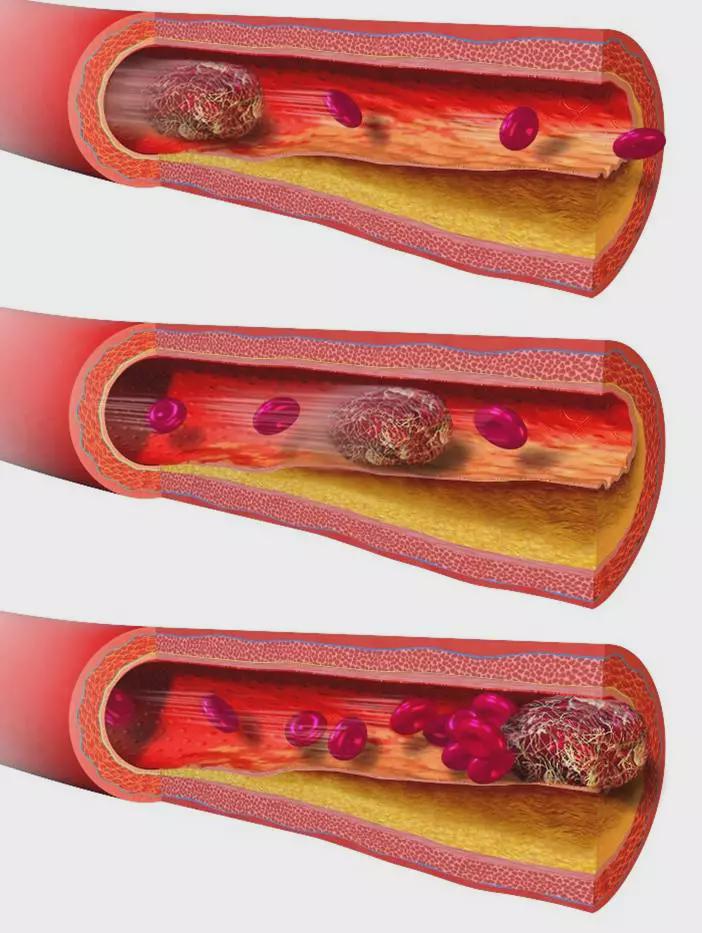

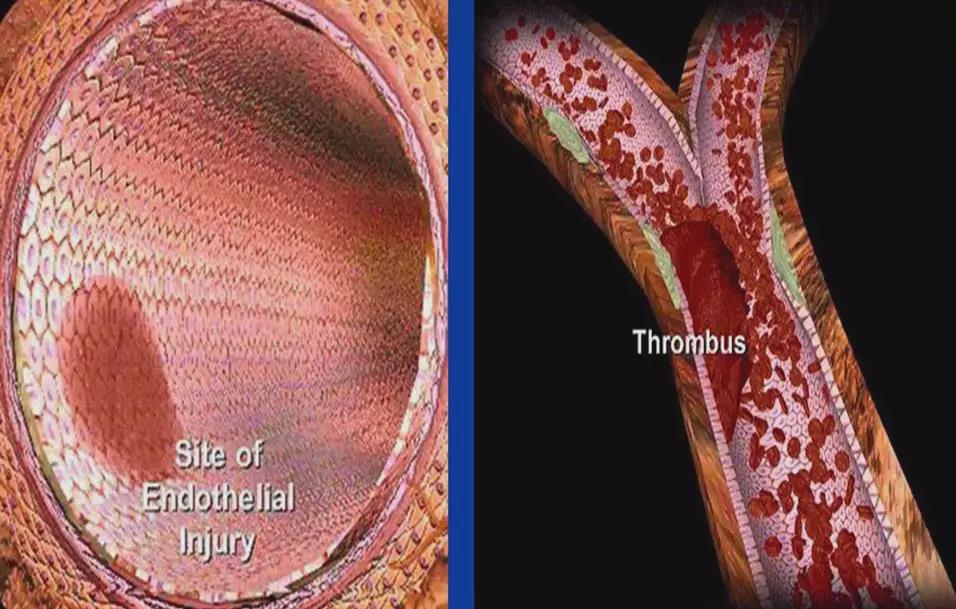

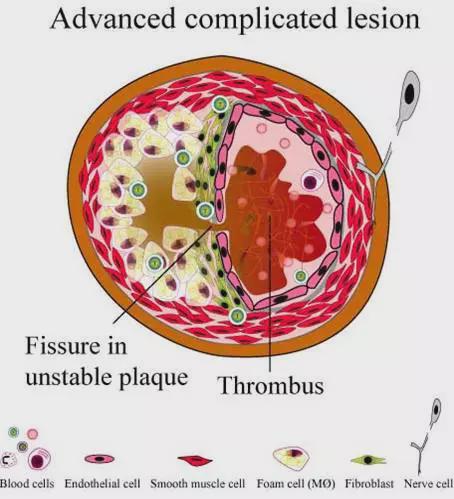

@血栓形成:大多数下肢缺血的病例都是由动脉粥样硬化造成的狭窄部位有血栓形成而引起的,缺血表现为:

*急性:因近端的动脉粥样硬化斑块或血栓崩裂而形成栓子,从而阻塞血管。

*慢性:通常是因为血栓逐渐增大伴侧支循环的形成。

@创伤

@雷诺综合征

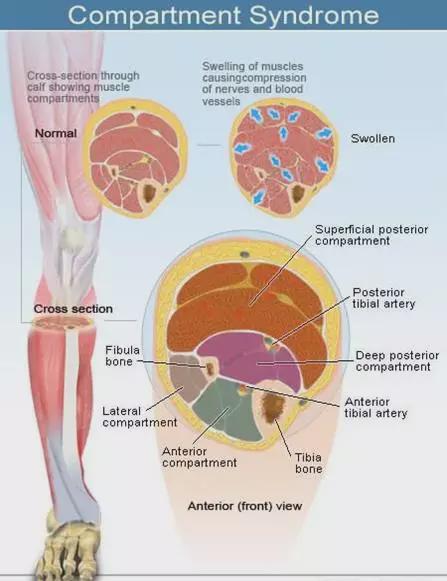

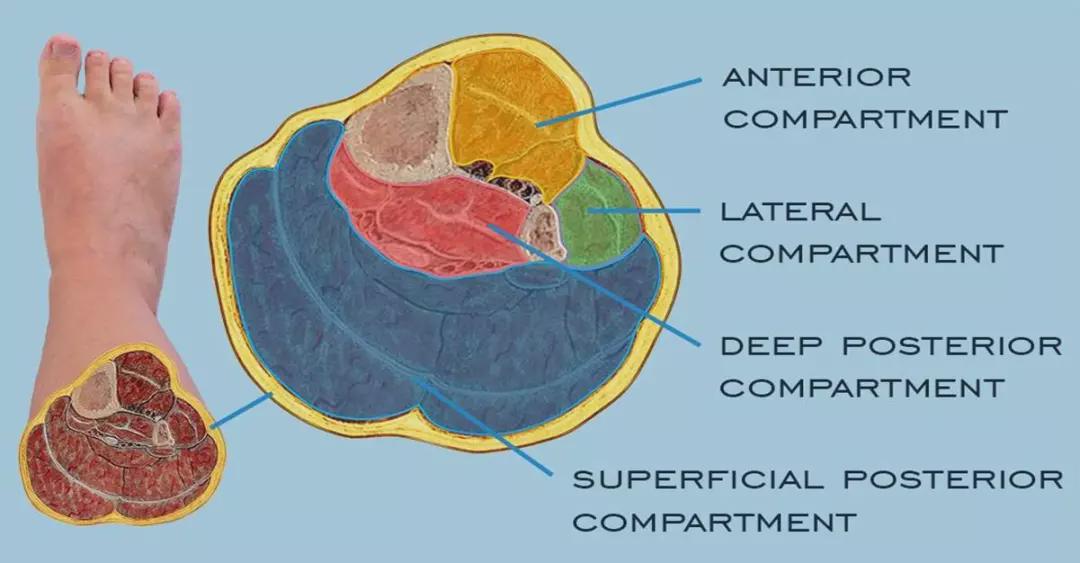

@室间隔综合征:这发生于灌注压低于闭合的解剖空间中的压力时,具体病因包括:

*骨科疾病(胫骨或前臂骨折)。

*血管:出血,股青肿(四肢主要的静脉有大量血栓形成,导致明显肿大,阻碍动脉的血流)。

*软组织受损(长时间的肢体受压、挤压伤、烧伤等)

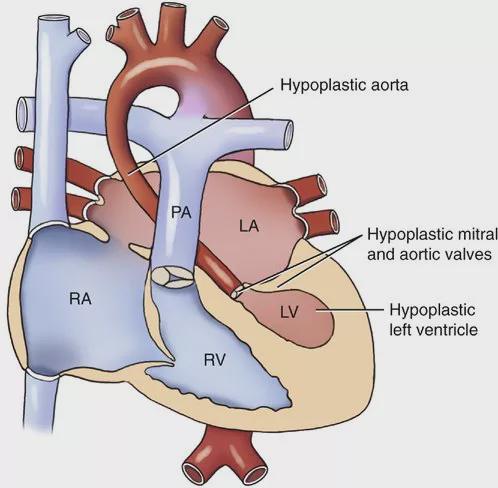

@早发性下肢缺血的先天原因——如主动脉发育不良。

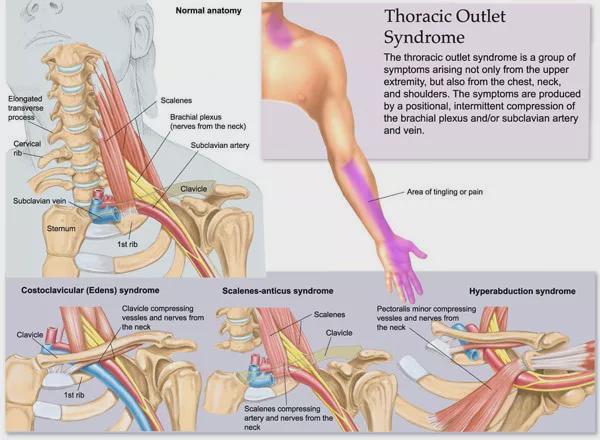

@上肢缺血最常源于心源性栓塞,但也可因锁骨下动脉受损或胸廓出口综合征而发生。

临床表现

@应通过既往史和相关检查来判断缺血的严重性以及是否有栓塞或血栓形成的可能性。

@需鉴别的重要特征包括起病的速度,既往存在的慢性动脉疾病的特点,栓子的潜在来源以及对侧肢体的脉搏状态。

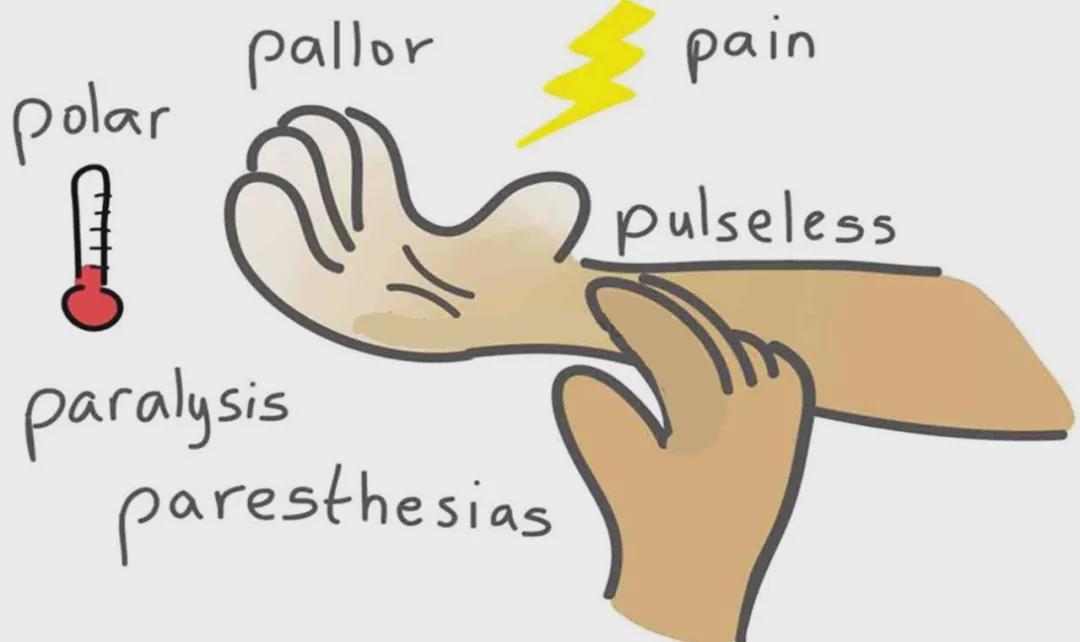

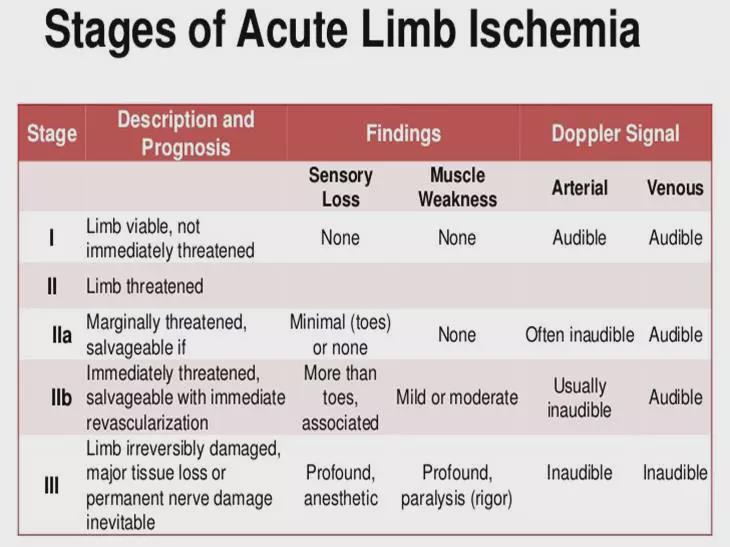

@受累部位变得苍白,无脉,疼痛,麻痹,感觉异常,皮肤温度降低(6P征)。

@皮肤出现固定的斑纹意味着病情发生不可逆的变化。

@当患肢下垂时皮肤呈红色,可能会误诊为炎症--如痛风或蜂窝织炎。

检查

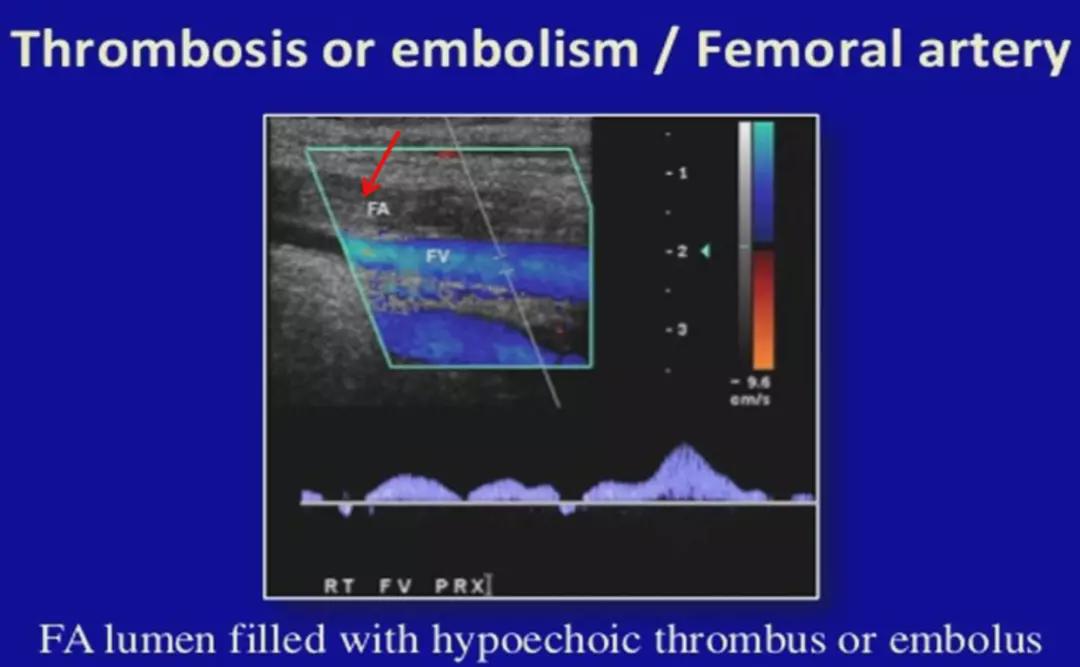

@手提式多普勒超声检查可帮助显示残存的动脉血流。

@血液检查:

*FBC(贫血导致缺血加重)

*ESR(炎性疾病--如巨细胞动脉炎,其他结缔组织疾病)

*葡萄糖(糖尿病)

*血脂

*血栓形成倾向的筛查

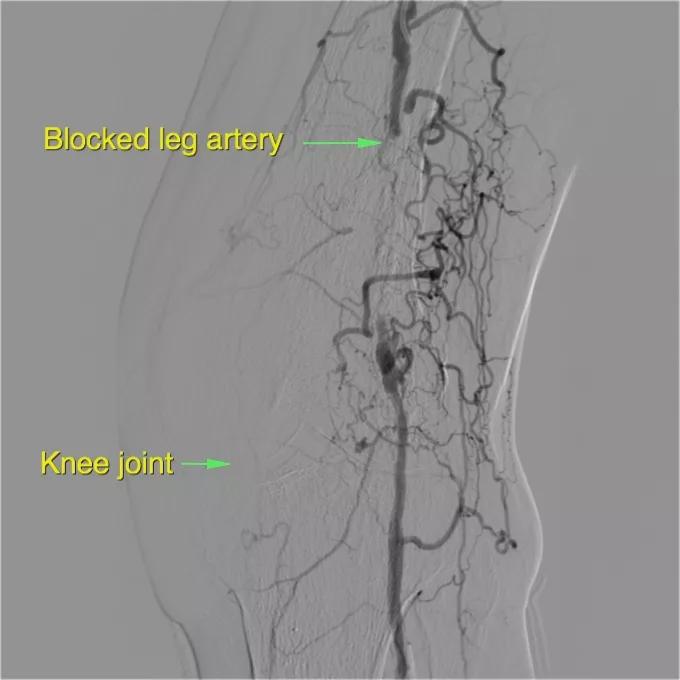

@如诊断不明确,应尽快行动脉造影检查。

@鉴别栓子来源的检查:

*ECG心电图检查

*超声心动图

*主动脉超声检查

@腘动脉或股动脉超声

处理

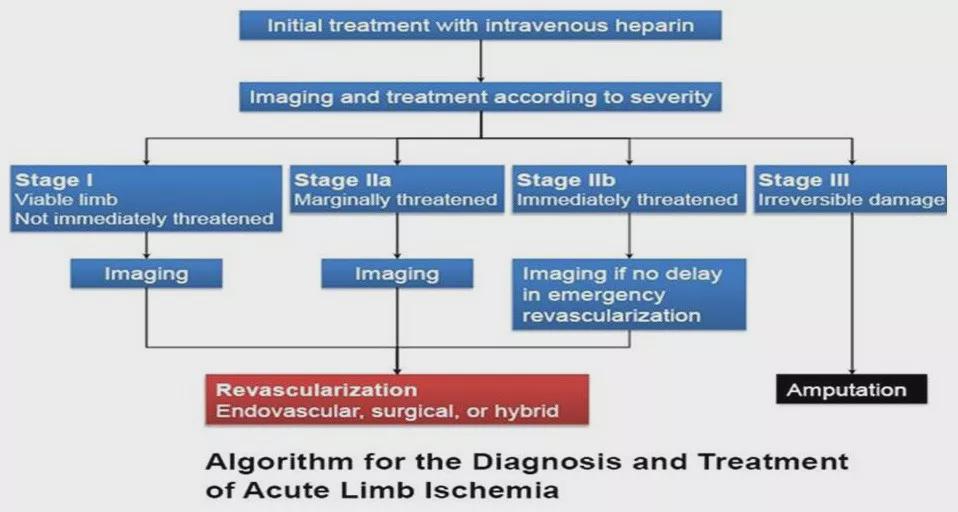

@紧急入院--这是一种紧急状况,通常需立即行开放手术或血管成形术。出现感觉丧失时需紧急治疗。应立即给予肝素(可能使肢体救治率翻倍),并镇痛。

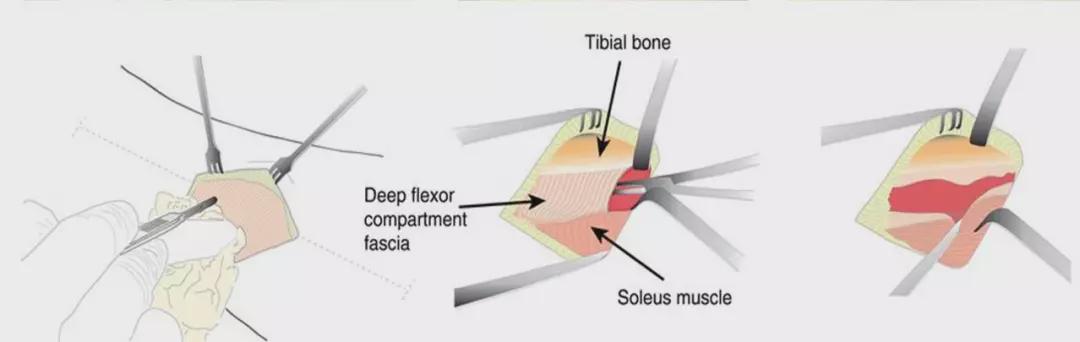

@创伤和急性血栓形成后发生的缺血可能需要紧急的循环重建。必须检查肢体是否有室间隔综合征的证据,如有必要,应立即行筋膜切开术。

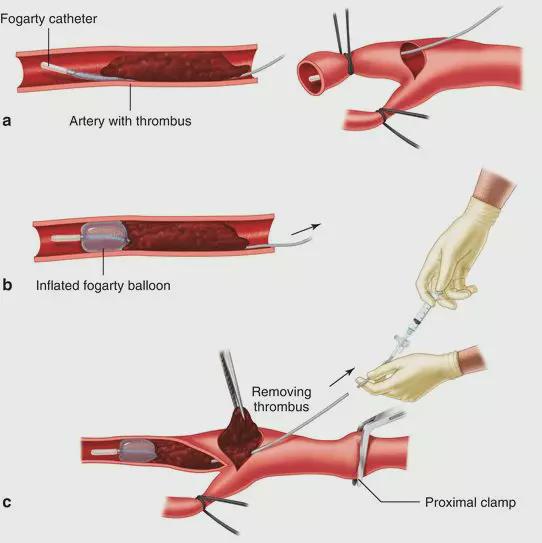

@如果是栓子引起的血管阻塞,可选择外科栓子清除术(Fogarty球囊栓子切除术导管)或局部动脉内溶栓:

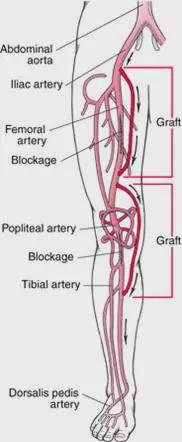

*如使用Fogarty导管进行的栓子清除术失败,则行血管造影,并考虑行旁路移植术或术中溶栓。常规的术中血管造影有利于动脉血栓切除术的进行。

*在栓子清除术成功完成后,需要肝素抗凝以防复发。许多外科医生在术后6小时使用肝素以降低血肿的风险。

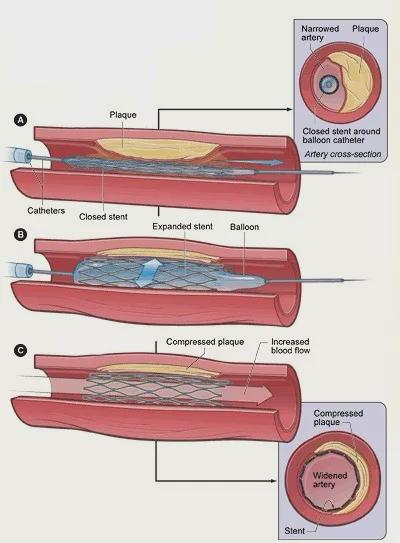

@如果血管阻塞是因为血栓性疾病,则选择动脉内溶栓,血管成形术或旁路手术。如果是动脉移植物的血栓形成所导致的,则首先需要溶栓。

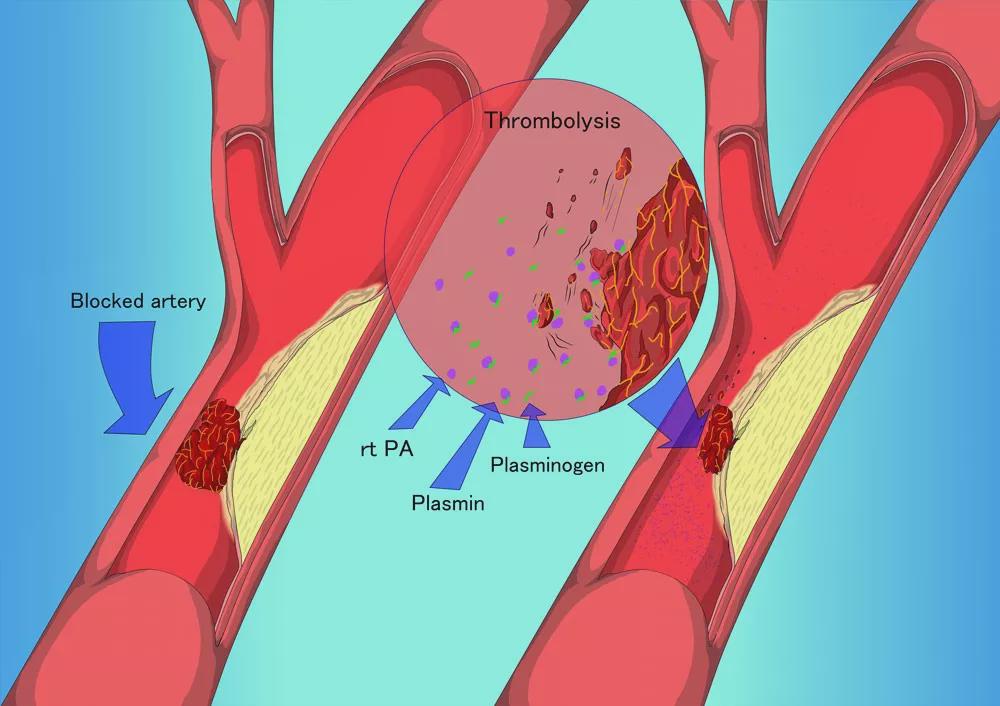

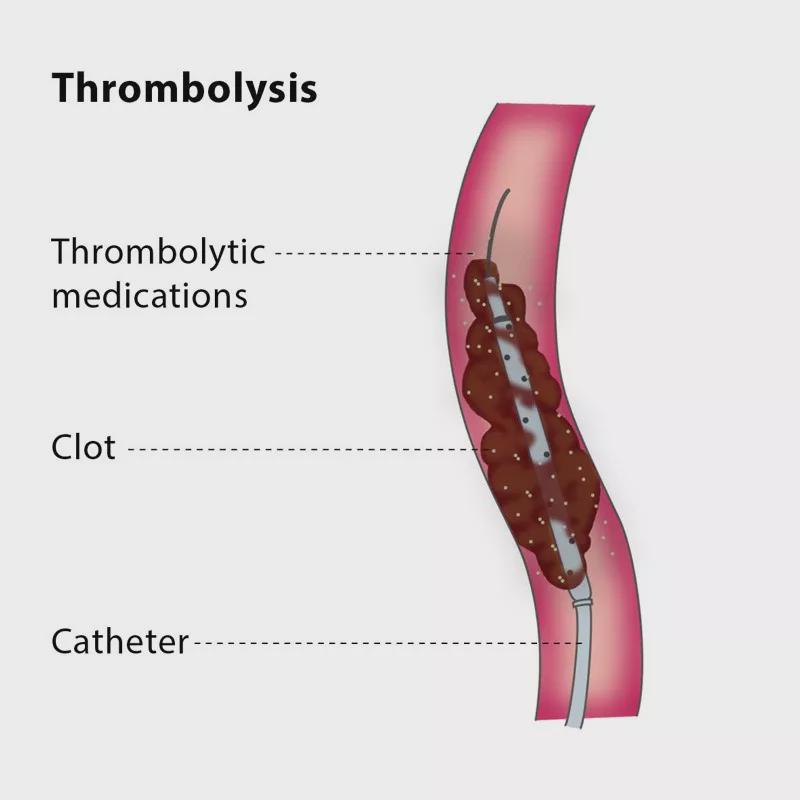

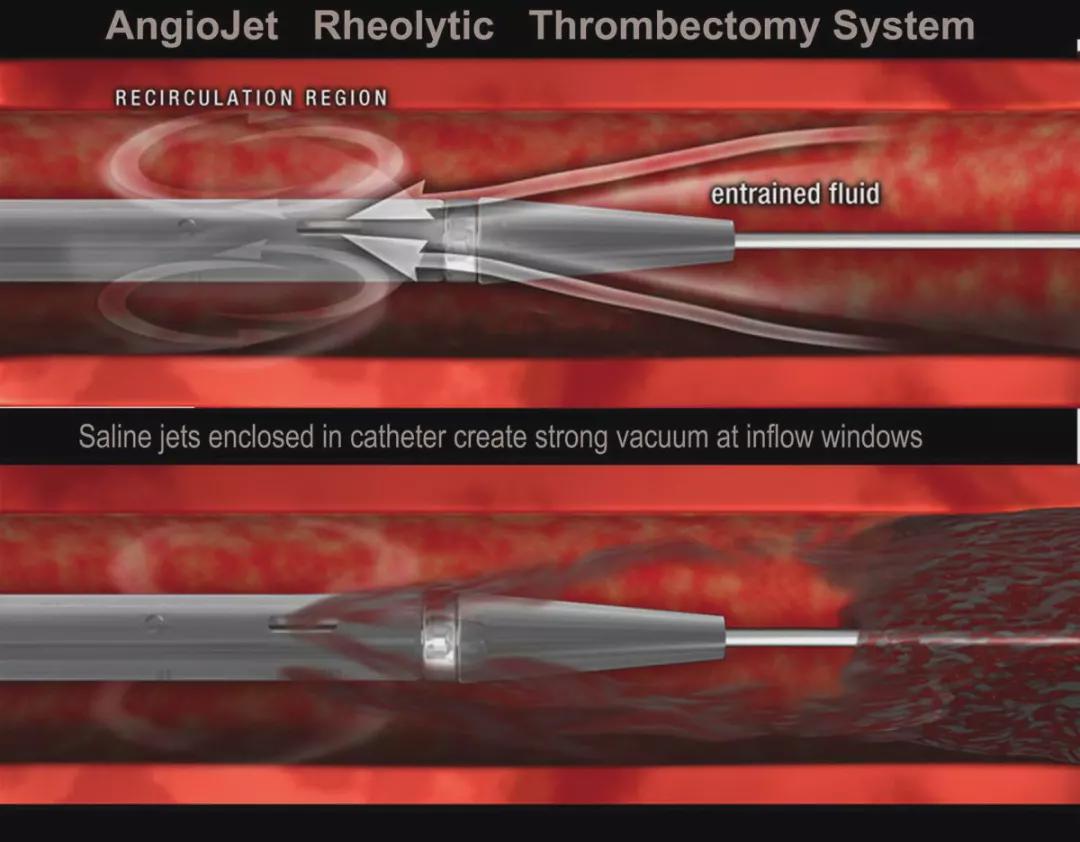

@动脉内溶栓:

*对于急性动脉栓塞或血栓形成的患者,推荐使用普通肝素进行抗凝治疗。其次则应长期服用华法林。

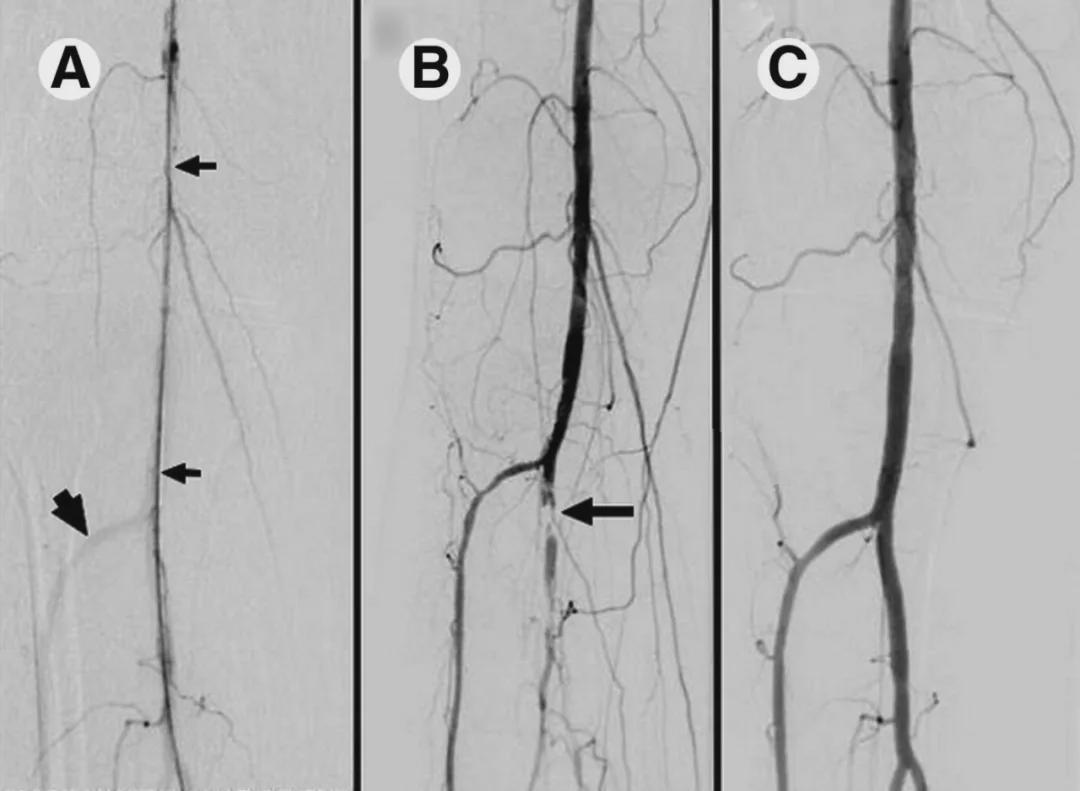

*行动脉造影,导管进入血栓处,将链激酶,尿激酶或组织纤溶酶原激活物(tPA)与肝素联用,溶栓效果将持续48小时,直至血栓溶解。

*纤维蛋白溶解通常需要6-72小时,以此实现血栓的溶解。因此,局部的纤维蛋白溶解不适用于有生命危险的肢体缺血的患者,而应紧急行栓子清除术。

*因此局部溶栓治疗适用于没有生命危险的肢体缺血患者。

*通过使用有多个侧孔的导管进行溶栓、血栓抽吸术以及在较短时间内使用大剂量药物可加速溶栓。

*溶栓并发症有出血、围术期血栓形成、出血性脑卒中和远端栓塞。

*禁忌症包括严重缺血伴神经功能缺失以及不可逆的缺血改变。

*重组组织型纤维蛋白酶原激活剂(首选药物):可溶解临床上高达60%-90%的血栓。然而,再闭塞率很高。

*血栓溶解后,可能需要解决根本的问题,可采用血管成形术或外科手术。

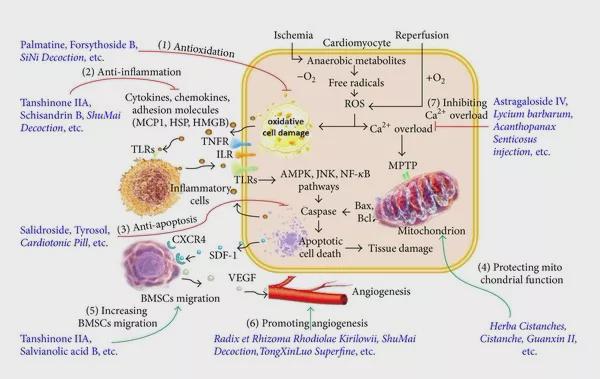

@经手术或介入恢复肢体动脉血供后,由于会出现缺血再灌注的损伤,应适时行血滤治疗。

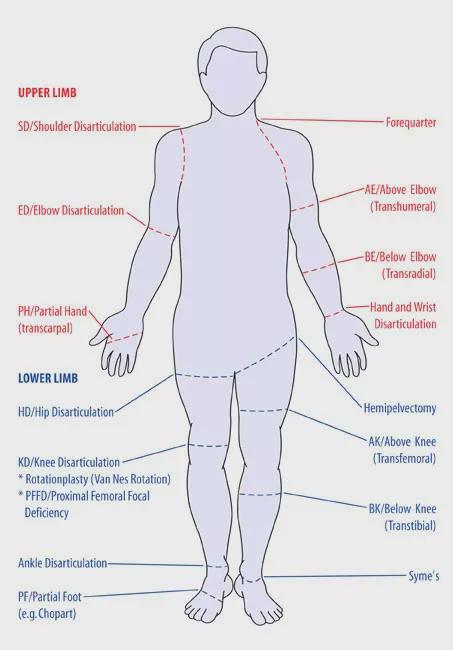

@一旦肢体出现不可逆的缺血,则必须行截肢术。

其他处理

@降低基础病变——心血管疾病的恶化率的措施包括定期锻炼,戒烟,治疗高血压和高血脂,以及控制糖尿病。

@管理相关或潜在的问题:治疗贫血或红细胞增多症,心脏疾病。

@小剂量阿司匹林和氯吡格雷。如有其它指征,可使用华法林。

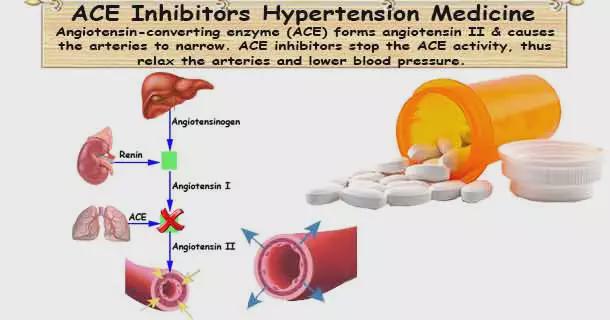

@对于有外周动脉疾病的患者,血管紧张素转换酶(ACE)抑制剂已被证实可降低其25%的心血管疾病的发病率和死亡率。

@他汀类药物可降低总胆固醇和低密度脂蛋白(LDL)的水平。

并发症

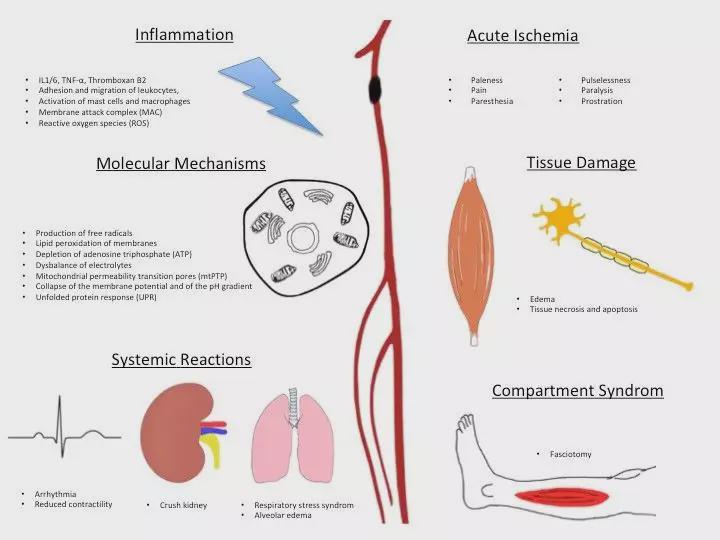

@再灌注损伤可能比原发的缺血所造成的危害更大:

*中性粒细胞迁移到再灌注的组织中,造成损伤。

*毛细血管通透性增加导致肢体肿胀,并最终引起室间隔综合征。

*受损细胞渗漏导致酸中毒,高钾血症(引起心律失常)以及肌红蛋白血症(引起急性肾小管坏死)。

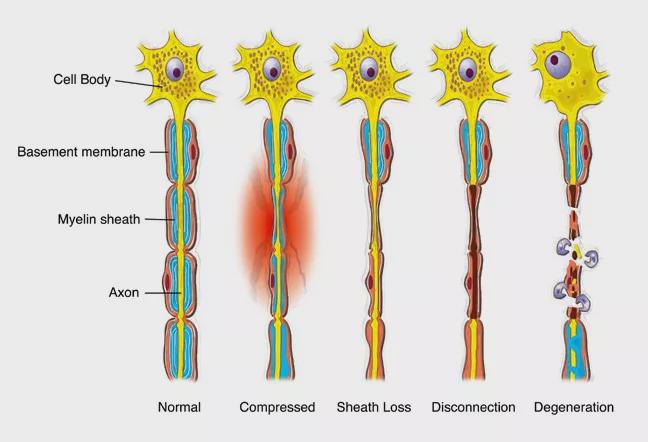

@慢性疼痛综合征:急性完全性缺血可导致周围神经损伤。

预后

@除非马上行血管重建术,否则急性完全性缺血会在6小时之内造成广泛的组织坏死。

@与急性缺血相关的死亡率居高不下,因为死于其他原因(如心力衰竭)的患者中,血栓形成和栓塞并不少见。

@一项针对手术与溶栓的对比研究发现,就一年内肢体救治情况或死亡情况来看,初次手术治疗和初次溶栓治疗之间没有区别。溶栓可能与持续的肢体缺血以及包括脑卒中在内的出血并发症的发生有关。并发症的较高风险必须与手术的风险相权衡。

@外科治疗急性肢体缺血的30天死亡率为15%-25%,主要是由于相关的并发症。

预防

@针对血栓栓塞的潜在病因进行长期的抗凝治疗。

@心血管疾病的一级预防以及二级预防。