平滑肌肉瘤(Leiomyosarcoma)

平滑肌肉瘤是由具有明确平滑肌分化特点的肿瘤细胞构成的恶性肿瘤。平滑肌肉瘤约占所有的软组织肉瘤的7%。

一、临床特点

1. 年龄

软组织平滑肌肉瘤常发生于中年或老年患者,也可见于年轻人,甚至儿童。

2. 性别

患者性别比例因肿瘤部位而异,绝大多数发生于腹膜后和下腔静脉的平滑肌肉瘤见于女性,但发生于其他部位的平滑肌肉瘤无明显的性别差异。

3. 部位

软组织平滑肌肉瘤最常见的发病部位是腹膜后和骨盆。第二类平滑肌肉瘤起源于大血管,以下腔静脉和下肢大静脉最常见,也可起源于动脉,但罕见。第三类平滑肌肉瘤发生于非腹膜后软组织,最常见的部位是下肢,也可见于其他部位。肌肉内和皮下的发病率大致相等,有证据显示其中有些肿瘤发生于小至中等大的非知名静脉,平滑肌肉瘤也可发生在真皮。

4. 症状与体征

常见为局部疼痛或无痛性肿块,肿块质地较硬,边界不清,邻近关节附近的病变可致关节功能障碍。发生于腹膜后者可有明显疼痛。下腔静脉平滑肌肉瘤的症状与肿瘤部位有关。位于下腔静脉上部的肿瘤阻塞肝静脉,引起Budd-Chiari综合症,有肝肿大、黄疸和腹水;位于下腔静脉中部的肿瘤可阻塞肾静脉,使肾功能受损;而发生于下腔静脉下部和下肢大静脉的肿瘤可引起下肢水肿。

二、影像学特点

1. X线特点

软组织平滑肌肉瘤X线改变无特异性。静脉血管造影可显示静脉平滑肌肉瘤的血管腔内成分。

2. MRI特点

主要表现为软组织肿块,MRI检查显示平滑肌肉瘤表现为非特异性软组织肿物,但有助于显示肿物与周围器官、组织的关系,尤其是发生于腹膜后的肿物。

三、病理改变

1.大体

典型软组织平滑肌肉瘤为肉质感肿物,颜色为灰白色或灰褐色。可有一定的旋涡状结构。较大病变常有出血、坏死或囊性变。边界常清楚,也可有明显侵袭性,可浸润至周围器官、组织。

2.镜下

平滑肌肉瘤的典型表现为界限清楚的梭形细胞束交织排列,有些肿瘤此种结构不典型,偶尔有局灶性编席状、栅栏状或血管外周细胞瘤样结构。肿瘤一般细胞丰富,紧密排列,可有纤维化和粘液样变,从而形成网状或微囊结构。较大平滑肌肉瘤内常见玻璃样变、细胞稀疏带和凝固性肿瘤坏死区。少数情况伴有明显的慢性或急性炎症。肿瘤细胞核呈长形、两端钝、可有切迹或呈分叶状。核显著深染并有多形性,一般易见核分裂象。胞质明显嗜酸性或淡染,嗜酸性胞质常为纤维性,常有明显的胞质空泡。部位区域常见上皮样细胞、多核破骨细胞样巨细胞、明显的慢性炎症细胞、胞质颗粒状的细胞。

四、鉴别诊断

软组织的平滑肌肉瘤主要通过病理组织学检查与纤维肉瘤、恶性纤维组织细胞瘤、恶性神经鞘瘤及其他软组织肉瘤相鉴别。

五、治疗及预后

手术切除是主要治疗方法,应尽可能采用广泛切除或根治性切除术,术后可辅助进行放疗和化疗。对体积巨大、侵犯主要血管神经的肿瘤,应及时行截肢术。病灶内手术可能促使肿瘤迅速远处转移,应尽量避免。

软组织平滑肌肉瘤可发生局部复发和远处转移,罕见局部或其他部位淋巴结转移。目前认为最重要的预后因素是肿瘤部位和大小。两者有明显相关性。大多数腹膜后平滑肌肉瘤是导致患者死亡的原因,肿瘤一般大于10cm,界限不清,切除困难或不能完整切除,易于局部复发和转移。除发生在下腔静脉上段的平滑肌肉瘤之外,其他部位血管的平滑肌肉瘤容易局部切除,尽管如此,大血管平滑肌肉瘤的预后不佳,非常小者(1~2cm)可能不易发生转移。非腹膜后的软组织平滑肌肉瘤一般较发生于腹膜后者体积小,容易局部切除,总体预后较好。研究发现,肌肉内肿瘤与皮下的肿瘤相比,肿瘤转移率增加,患者存活率下降,体积较大的肿瘤同样如此。组织学分级、骨化和血管受侵犯对肿瘤预后有影响。

局部复发和转移一般出现在确诊后的数年之内。腹膜后平滑肌肉瘤最常见的转移部位是肺和肝,如果原发肿瘤不在腹膜后,则肺是主要的转移部位。骨与软组织亦有一定的转移率。

六、典型病例

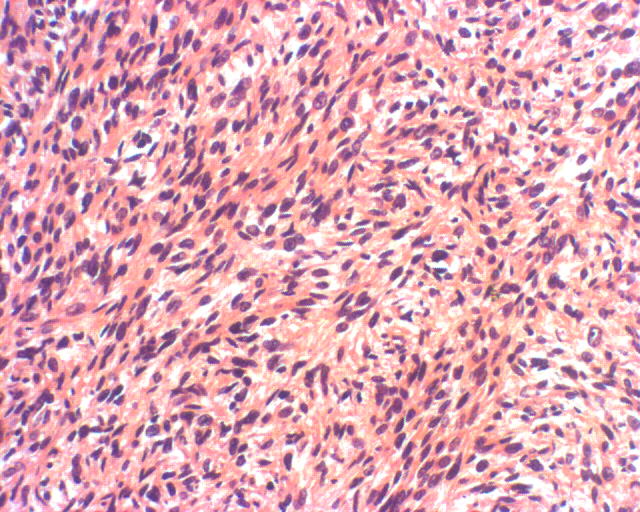

患者,女,70岁,右臀部平滑肌肉瘤

MRI-T2WI

MRI增强后T1WI

组织学特点:梭形的平滑肌细胞呈束状增生,核见轻中度异形。