骨血管肉瘤为具有血管内皮分化趋向的肿瘤细胞构成的恶性肿瘤,又称为血管内皮瘤、恶性血管内皮瘤、内皮样血管肉瘤。临床罕见。

一、 临床特点

1.年龄

发病年龄分布广,从10~80岁均可发病。

2.性别

男、女性发病率无明显差异。

3.部位

可发生于身体任何部位。相对常见于脊椎(胸椎、腰椎)、骨盆以及四肢长骨,在四肢以下肢长骨干骺端多见。多为单发,大约1/3为多发性病变。

4.症状与体征

骨血管肉瘤的主要症状为疼痛,病灶表浅或较大时可伴有局部肿胀,穿破骨皮质时可出现软组织肿块。偶尔可出现病理性骨折。病变位于脊椎者可产生脊髓和神经根压迫症状。

二、 影像学特点

骨血管肉瘤在X线片一般显示单纯溶骨性破坏,呈虫蚀状,边缘不清。高分化肿瘤则边界清楚,有时病灶周围可有硬化性边缘。在同一部位出现聚集的多灶性溶骨性病变对诊断有提示作用。

CT及MRI表现为血运丰富的肿瘤,检查有助于明确肿瘤侵犯范围及确定手术方案。

三、病理学改变

1.大体

呈鲜红色或酒红色脆弱质软组织,有时肿瘤内有含大量血液或血凝块的囊腔。高度恶性者肿瘤常穿破骨皮质而侵犯软组织,因细胞成分丰富而血管组织少,肿瘤为灰白色实性组织。

2.镜下

最常见的组织学特征为肿瘤细胞形成血管腔样结构,骨血管肉瘤组织学变化多样,从类似于血管瘤的高分化形态,到难于识别为血管肿瘤的低分化形态均可见到。分化差的骨血管肉瘤由不典型的内皮细胞构成,核异型性明显,核分裂象显著增多,并出现病理性核分裂象。可出现坏死区域。一些肿瘤显示上皮样的细胞学特征,形态类似转移癌。上皮样血管内皮瘤由相互汇合的条索状、实性巢状或带状的内皮细胞构成,有时可形成狭窄的管腔。毛细血管大小的瘤性血管与肉芽组织中反应性的小血管很类似。上皮样细胞一般为嗜酸性胞质,可为空泡状,有时显示印戒细胞样外观,核可以显示不同程度的多形性和异型性。间质粘液样和玻璃样变性也是一个显著的特征。

四、诊断及鉴别诊断

骨血管肉瘤主要依靠病理组织学检查确诊,应结合临床、影像学特点与浆细胞瘤、甲状旁腺功能亢进性骨病及骨转移瘤鉴别。免疫组化对其诊断及鉴别诊断均具有重要意义。

五、治疗及预后

以手术治疗为主,应行肿瘤广泛切除及合适的骨缺损重建术。高度恶性骨血管肉瘤进展很快,可于术前化疗后根据肿瘤控制情况采用保肢或截肢术,化疗方案可采用与骨肉瘤相似的方案。术后继续进行化疗和放疗。对多中心脊椎肿瘤不宜手术者,宜采用化疗和放疗。

骨血管肉瘤易发生转移,最常转移至肺,一般不出现淋巴结转移。组织学检查呈低分化的骨血管肉瘤预后差。

六、典型病例

患者 男 62岁 右胫骨近端血管肉瘤,穿刺活检确诊后行肿瘤广泛切除人工假体置换术。

图 1 术前X片

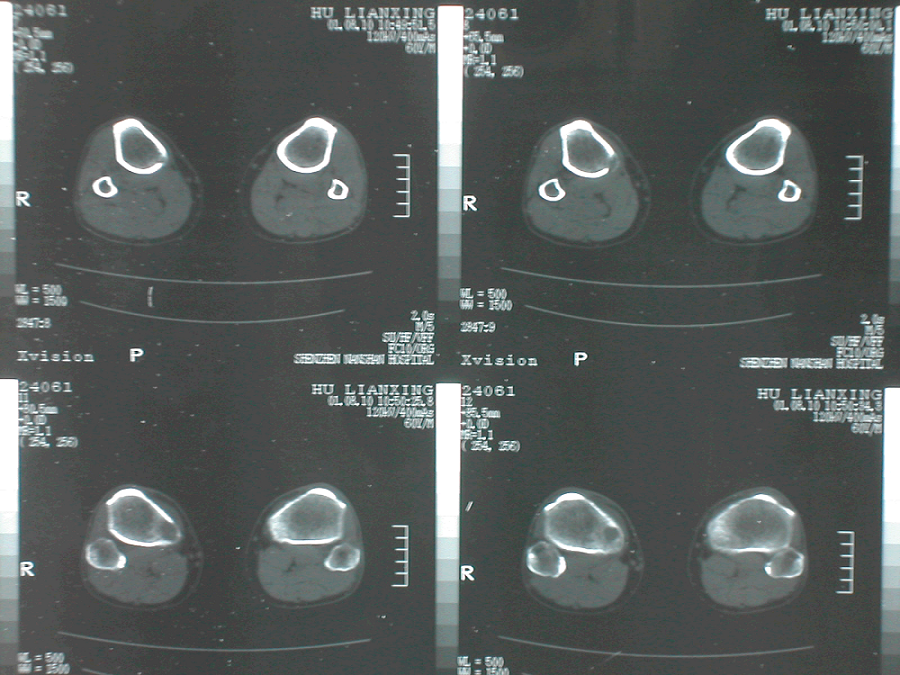

图33-2 术前CT

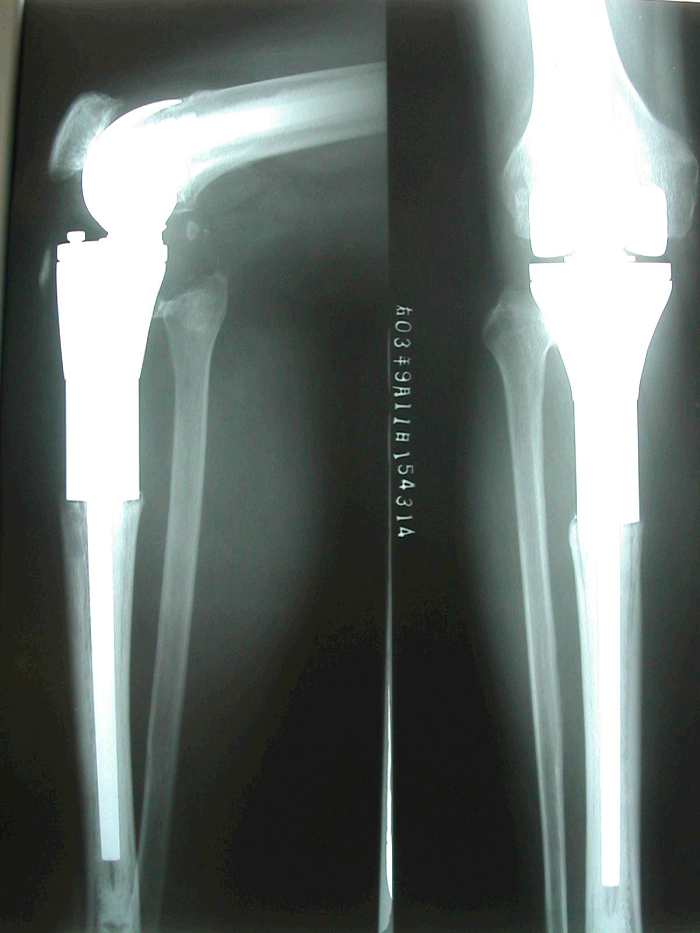

图 3 术后X片

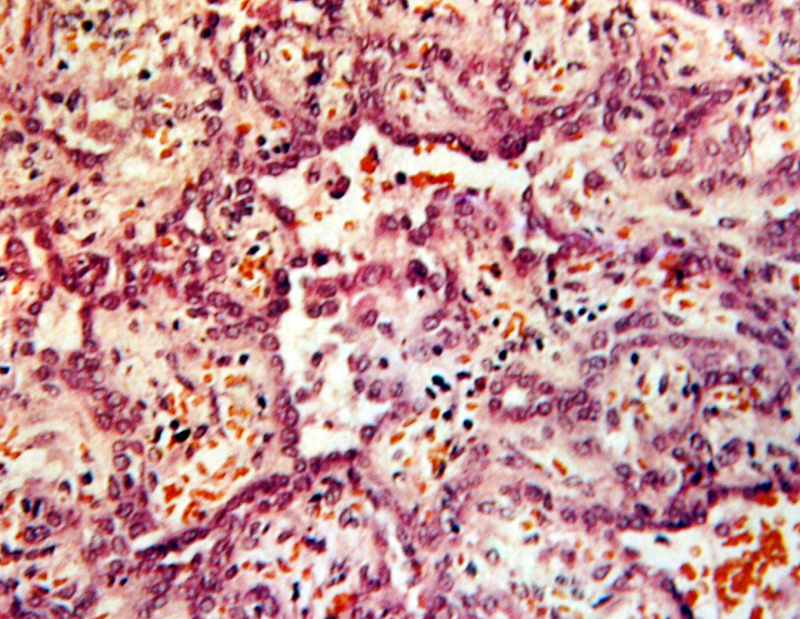

图 4 组织学表现: 疏松骨间见

增生的血管内皮细胞,有

异型,呈梁索状。