患儿高热伴皮疹持续多日,抗生素治疗无效

*仅供医学专业人士阅读参考

近期,遇到这样一位患儿,体表出现皮疹,脾脏及肝脏均出现肿大症状。他经过连续六日的静脉注射抗生素治疗,体温仍未见明显回落,炎症指标持续处于高位。下面就跟小编一起来看一下这个特殊的病例吧~

一名3岁男童,具有明确的镰状细胞贫血(SCD)和湿疹病史。在春季,该男童因发热和全身性皮疹前往急诊科就诊。

据家属记录,患儿最高体温达39.3℃的情况。皮疹最初出现在双手,随后逐渐蔓延至全身,但并未伴随瘙痒症状。同时,患儿表现出明显的疲劳感,活动量较平时减少,且食欲不佳。就诊时,患儿未提及咳嗽、流涕、耳痛或分泌物、眼部红肿、关节肿胀、情绪波动、精神状态改变、呕吐或腹泻等其他症状。

经急诊评估,患儿生命体征:体温:38.8°C,心率:142次/分钟,血压:101/66mmHg,呼吸频率22次/分钟,体格检查显示:体重为14.8kg,身高为103cm。患儿面容憔悴,面部及四肢可见轻微丘疹状、非红斑性皮疹,后咽部存在充血现象。颈部淋巴结未触及肿大,结膜无充血,四肢无肿胀。肺部听诊呼吸音清晰,未闻及异常杂音。心脏听诊可闻及二级/六级收缩期杂音,脾脏于肋缘下可触及约5cm。实验室检查显示:患儿存在贫血、白细胞计数升高及轻度高胆红素血症。 患儿持续高热,真相不简单!

住院期间,患者持续发热,最高体温40.9℃。静脉注射头孢曲松,患儿黄疸明显缓解,总胆红素和直接胆红素水平从峰值水平下降。血液培养、呼吸道病毒、A组链球菌聚合酶链反应,以及病毒性肝炎、巨细胞病毒、细小病毒和EB病毒的广泛检查均为阴性。

住院第3天,腹部超声检查显示肝脏肿大,胆囊严重膨胀。没有胆石症、胆囊壁增厚或胆总管扩张的证据。然而,脾隔离改善,脾大小的回归明显,Hb水平稳定在8.7g/dl。临床表现符合急性镰状细胞性肝病。

住院第5天,患者的Hb水平降至6.7g/dl,c反应蛋白(CRP)高达12.2mg/dl。即使在退热期间,他仍然心跳过速,不得不再次输血治疗。此后脾脏和肝脏大小保持稳定,肝酶和胆红素水平继续下降。对于每天持续的高热,有必要进行额外的病因学调查,因为初步看血培养没有显示任何生长。他的白细胞计数升高到20000/mm3,嗜酸性粒细胞绝对计数增加到2900/mm3。

做了超声心动图排除感染性心内膜炎,显示心脏结构正常,收缩功能正常。没有冠状动脉扩张、扩张或动脉瘤的证据。

在第6天,咨询了感染科医生,他们建议停止静脉注射头孢曲松,密切监测发热曲线。患儿仍高热40℃。

入院第8天腹部出现脱屑性皮疹。

住院第9天,患儿继续出现高热。对腹部和骨盆进行计算机断层扫描以排除隐匿性脓肿,结果显示胆囊明显膨胀或积液,未观察到腹内脓肿。

儿科医生与传染病、血液学和心脏病学团队会诊后,诊断为不完全川崎病(IKD)。之后患者接受了阿司匹林(ASA)和大剂量丙种球蛋白(IVIG)治疗,在剩余的住院时间里,患者一直处于退热状态,除了在IVIG给药后不久出现了轻微的体温升高。患者在住院第11天出院,WBC计数和CRP呈下降趋势。出院后3天,患者在诊所接受了随访。他不发烧,外表很好,双脚底皮肤脱屑。

IKD占全部川崎病患者的比例呈逐年上升趋势。因其临床表现各异、起病隐匿,且缺乏特异性的临床表现和实验室检查指标,很容易因漏诊或误诊错过最佳的丙种球蛋白治疗时间而导致冠状动脉扩张、冠状动脉瘤等心血管并发症的发生,甚至继发血栓形成或猝死事件。跟小编一起看一下IKD如何诊治。

如何诊断IKD?

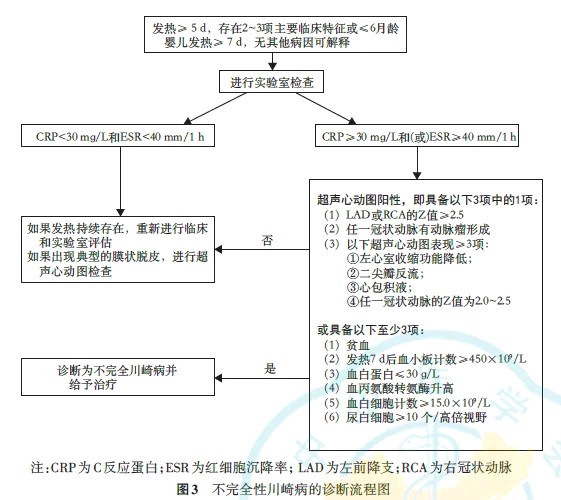

由于本病缺乏特异性诊断手段,现阶段诊断仍主要依赖于临床症状,因此,对于典型病例诊断不难,但对于表现不完全及不典型病例仍面临巨大挑战。根据2022共识,IKD诊断流程如下。

图例IKD诊断流程

需要注意的是IKD应与猩红热、麻疹、Stevens-Johnson 综合征、中毒性休克综合征、腺病毒感染、EB 病毒感染等感染发热性疾病以及幼年类风湿关节炎全身型、渗出性多形性红斑、系统性红斑狼疮等结缔组织疾病鉴别。

总之,IKD的临床表现有很大的个体差异性,对IKD的诊断不必太拘泥于诊断标准,而是应该结合临床表现、实验室检查指标综合分析,并及时进行超声心动图检查。

如何治疗IKD?

IKD的整体治疗原则主张在发病10天内给予单次大剂量(2g/kg)IVIG及口服阿司匹林治疗,能迅速、有效地缓解症状,降低血液中细胞因子含量,减少冠状动脉损害(CAL)及冠状动脉瘤(CAA)的发生。

值得注意的是,IKD很容易被延误至10天后才被诊断,诊断时已无发热等急性期表现,对于是否进行补救治疗有时难以决断。

因此一般认为,如果该患儿仍处于发病的14天之内,无论患儿是否存在发热,只要患儿仍存在全身炎症反应,如口唇皲裂、眼结合膜充血、白细胞升高、CRP阳性或ESR增快,均应给予大剂量IVIG及大剂量阿司匹林的正规治疗。

如果患儿发病已超过14天,且已经不存在全身炎症反应,也不再发热,只需给予小剂量阿司匹林抗血小板聚集治疗,并且在确诊时及以后的2个月内定期进行超声心动图检查,随访冠状动脉的情况,以决定抗血小板聚集治疗的疗程。

小结

IKD并发CAA的风险并不低,临床上应引起足够的重视。对于5岁以下儿童,只要出现不明原因的持续发热,均应警惕IKD的可能,必要时行超声心动图检查,最大限度地减少误诊和漏诊,避免错过最佳的IVIG治疗时间。

参考文献:[1]Saavedra MJ, Vythinathan C, Basak RB, Dubey S, Kohlhoff S, Desai N. Prolonged Fever in a 3-Year-Old With Sickle Cell Disease. Pediatrics. 2024 May 1;153(5):e2023064274. doi: 10.1542/peds.2023-064274. PMID: 38591138.[2]中华医学会儿科学分会心血管学组,中华医学会儿科学分会风湿学组,中华医学会儿科学分会免疫学组,等.川崎病诊断和急性期治疗专家共识[J].中华儿科杂志,2022,60(1):6-13. [3]刘庚英, 杜忠东. 不完全川崎病的诊治 [J] . 中国小儿急救医学,2020,27 (09): 666-670. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1673-4912.2020.09.007

本文来源:医学界儿科频道