提到PET-CT,这是我印象最深的一个病例。在这个病例的诊治过程中,不但让我从临床工作中找到了最喜欢的福尔摩斯探案的感觉,而且使我对内科泰斗张孝骞“如临深渊,如履薄冰”的警句有了更深入的认识。无论从诊断思路还是对PET-CT的认识方面,均具有一定的价值。另外,这是发生在2008年的事情,请在当时的背景下看这篇文章。

为了严谨的还原整个过程,因此文章稍长,请注意细节。

本文共有两种阅读方法,一是阅读文字版;另外一种是直接看视频(文末)。可以当做一个故事来看。

2008年,当时PET-CT引进中国不久,深圳也只有一台,做一次就要9800元,被认为是诊断肿瘤的神器。

2008-3-10我去神经内科会诊了一个病人,这个病人被诊断为“肺癌全身多处转移”。当时患者的儿子对我说:“田医生,我妈妈是晚期肺癌,病情很重,需要做化疗,您看能否尽快转到你们肿瘤科开始治疗?”我说:“好”,于是就把这个病人转到了肿瘤科,我是主管医生。

患者是一位63岁的女性,10天前(2008-3-1)因“腰背部疼痛1周”入住神经内科,为闪电样痛,阵发性发作。近1年患者体重下降10余斤。1年前曾患带状疱疹。有高血压病史。

入院查体:左耳后可触及约 4X4cm 大包块;左颈部及左锁骨上区可触及数个肿大淋巴结。

入院诊断:

1.肋间神经痛

2.带状疱疹后遗症

3.高血压病(3级 很高危)

4.左耳后包块查因:肿大淋巴结:(肿瘤)转移?

2008-3-2入院第2天:

查血常规:

白细胞: 24.38×109/L (正常值为: 4.0-10.0)

中性粒细胞比例:0.86 (正常值为: 0.5~0.7)

都显著升高。

2008-3-3入院第3天:

下午出现发热,最高体温39.2℃

给与抗生素 头孢替安静滴1天

后换用:注射用头孢哌酮/他唑巴坦和 左氧氟沙星注射液。

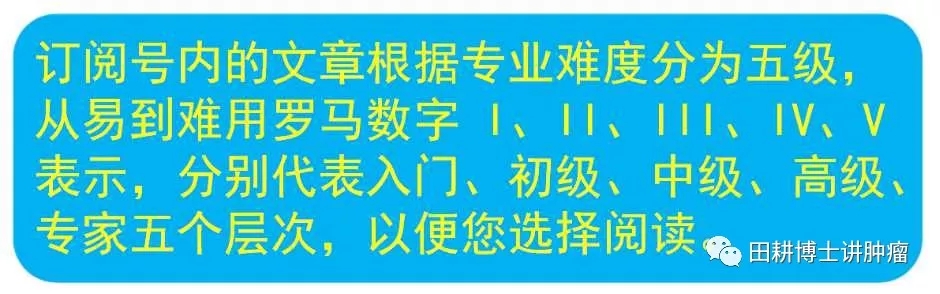

2008-3-4入院第4天:拍胸片:

2008-3-4入院第4天:

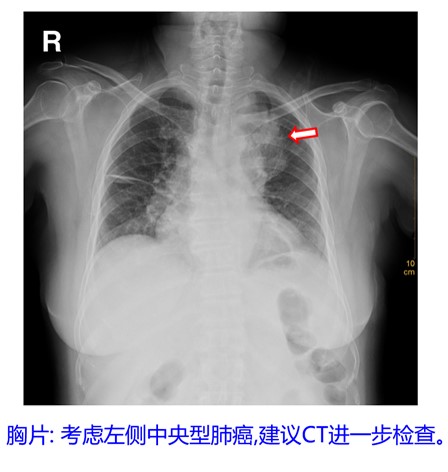

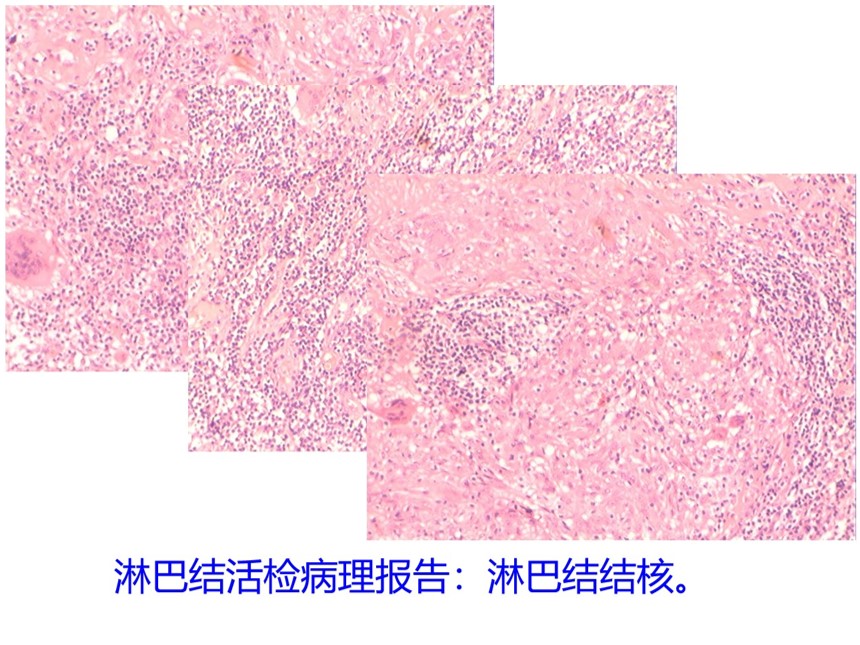

医生查房再次追问病史时了解到:2007-11-9曾因左颈部淋巴结肿大行淋巴结穿刺活检,病理报告:不除外转移性肿瘤,建议临床活检进一步确诊。调阅当时的病理图片如下:

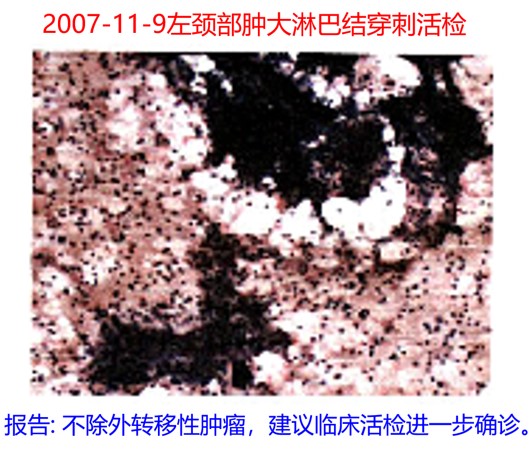

2008-3-7入院第7天:查胸部CT:

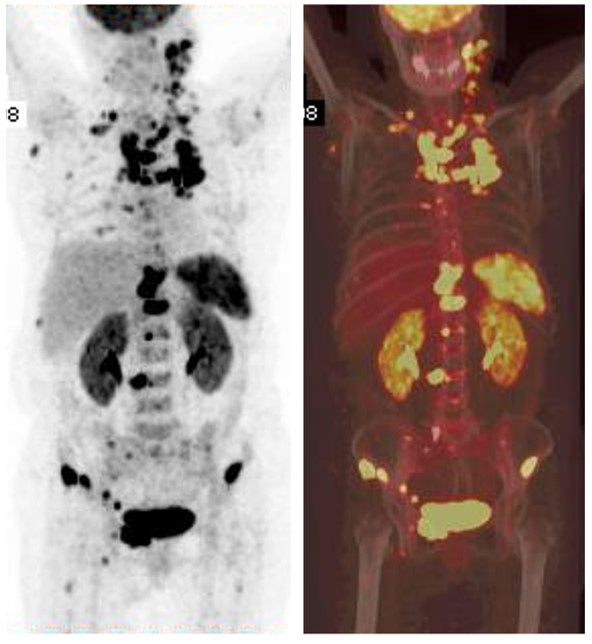

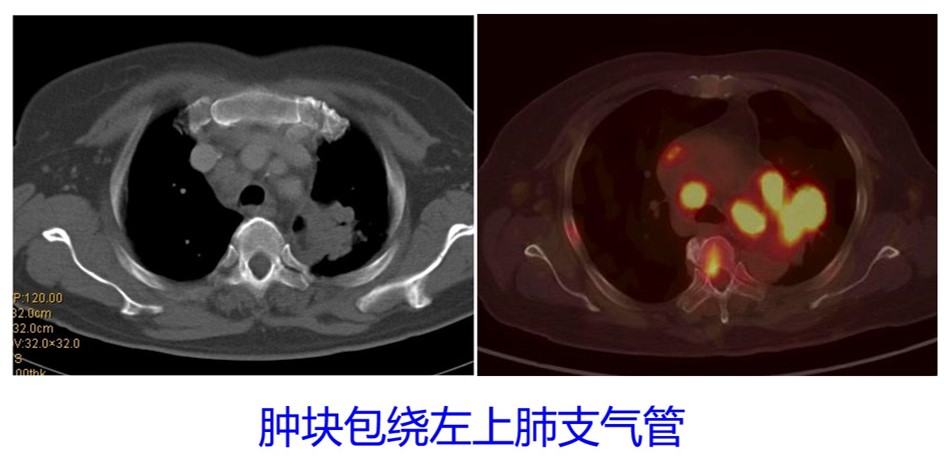

2008-3-7入院第7天:查PET-CT:

PET-CT报告:

1.左肺上叶尖后段结节状高代谢病灶,考虑为左肺周围型肺癌;

2.左侧肺门、纵膈内、左侧咽旁间隙、左侧腮腺区、双侧颈部(主要在左侧)、左侧颌下区、双侧锁骨上下窝内、右侧腋窝、肝门区、腹膜后腹主动脉右旁、盆腔内右侧髂外血管旁及右侧腹股沟内多发淋巴结转移灶;

3.脾脏内弥漫性高代谢病灶,建议活检以除外脾脏转移灶;

4.全身多发骨转移灶;

5.右侧基底节区脑梗塞灶;左侧慢性中耳乳突炎;肝脏第8段囊肿;脂肪肝。

2008-3-7入院第7天:

查肿瘤标志物:

CEA、AFP、CA199、CA125、CA153,均正常。

2008-3-8入院第8天:

经过前面的治疗后,腰背部疼痛有所好转,发热明显好转。

2008-3-11入院第11天:

复查血常规:白细胞: 20.73×109/L,中性粒细胞比例:0.791。

2008-3-11入院第11天:

从神经内科转肿瘤科,转出诊断:

1.肺癌并多发转移;

2.癌性疼痛;

3.高血压病(3级 很高危)。

肿瘤科转入诊断:

1.左上肺肿块:考虑周围型肺癌;

2.全身多发淋巴结、骨转移癌、脾转移癌可能;

3.高血压病(3级 很高危)。

接手这个病人后,我觉得这是一个典型的晚期肺癌,就是肺癌并全身多发淋巴结、骨转移、脾转移。临床上这种病人挺多,我也诊治了不少。诊断肿瘤八九不离十了,各方面的信息都支持,PET-CT这么高端的检查也做了,PET-CT的诊断写的清清楚楚,现在只要找到癌细胞就可以敲定肺癌的诊断,然后尽快开始治疗。晚期病人,耽误不起。于是决定取活检,首先从原发部位取(左肺),我给病人安排了做CT引导下左肺肿块穿刺活检。

2008-3-13入院第13天,转入肿瘤科第3天:

到CT室做CT引导下左肺肿块穿刺活检:来穿刺前我还仔细看了7天前做的CT,研究并选好了穿刺点和穿刺路径。穿刺前先做CT扫描定位,结果一扫描,原先的肿块变的非常小,几乎看不到了。穿刺已很难取到病变组织,而且风险很大,只好中止。在送病人回病房的路上,我满脑子疑问:“肺癌没做治疗,只会增大,怎么会缩小?而且是缩小这么多?7天时间,5.7X3.3cm大的肿块几乎快消失了,真是难以置信。实在无法理解。”后来那几天这个问题一直困扰着我。走路想,吃法想,睡觉前想,睡醒了也在想,想来想去却找不到一个头绪。

但病情不等人,既然左肺的病灶不能穿刺了,颈部还有很多肿块,那就从颈部上取活检吧。有人会问,颈部的肿块又大,又表浅,很好穿刺,完整切除也很简单。为什么一开始不选择颈部?因为,一般来讲,肿瘤活检首选原发病灶,除非原发病灶无法取,才改取其它部位。现在肺部无法取,所以才改为第二选择:取淋巴结。为了能全面检测肿大淋巴结的病变情况,我就请口腔科医生会诊手术,准备切取一个完整淋巴结送病理检查。

2008-3-20入院第20天,转入肿瘤科第10天:

完整切除左侧颈部一个肿大淋巴结送病理检查。

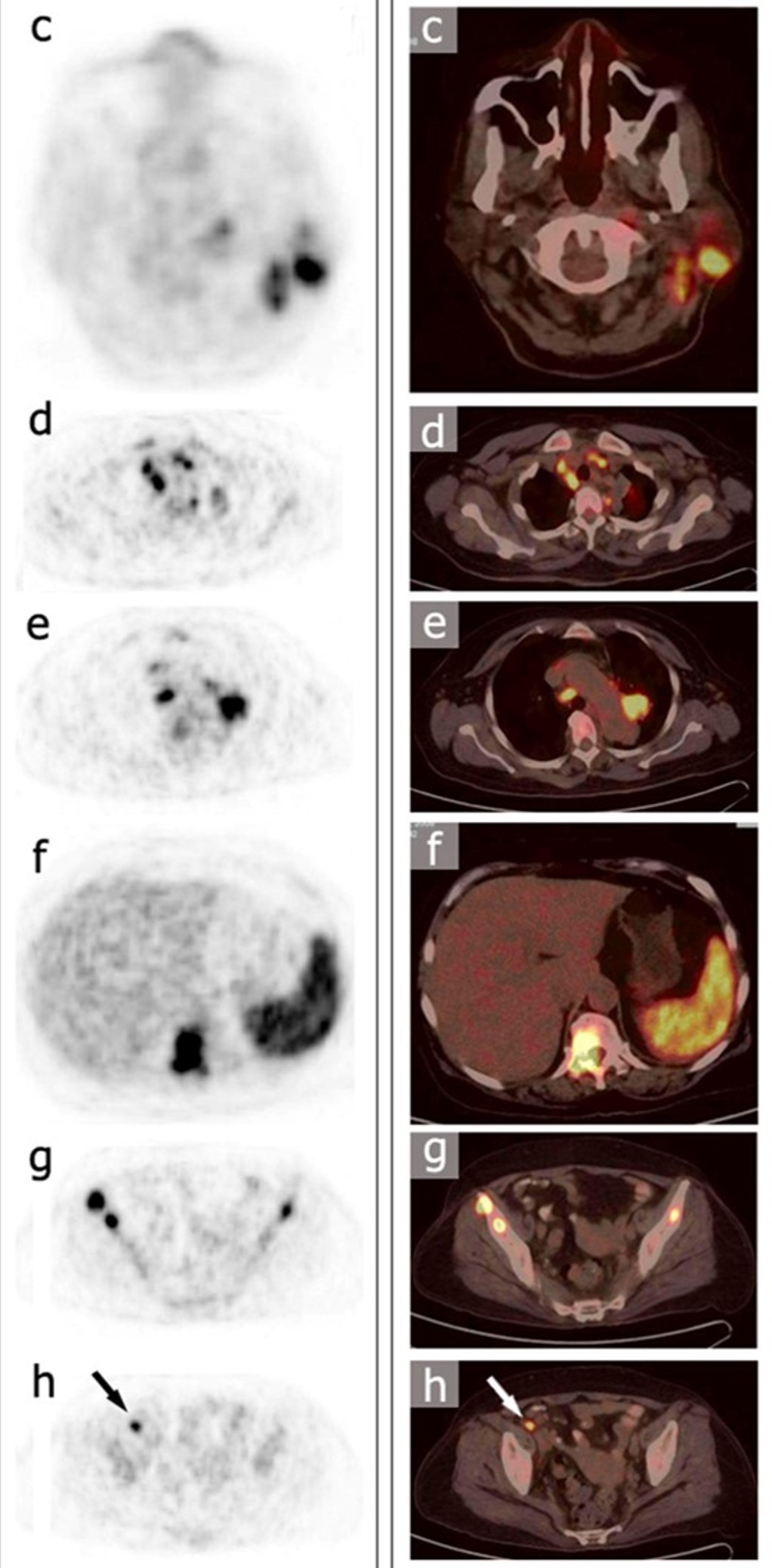

在等待病理结果的过程中,为了了解左肺肿块的大小,于是在2008-3-25复查了胸部CT,并与18天前(2008-3-7)的CT进行对比(见下图),可以看到,左肺病灶显著缩小。

原来5.7X3.3cm的肿块,没做任何治疗,10多天的时间,几乎消失了。肺癌怎么会缩小?我始终想不出一个头绪。

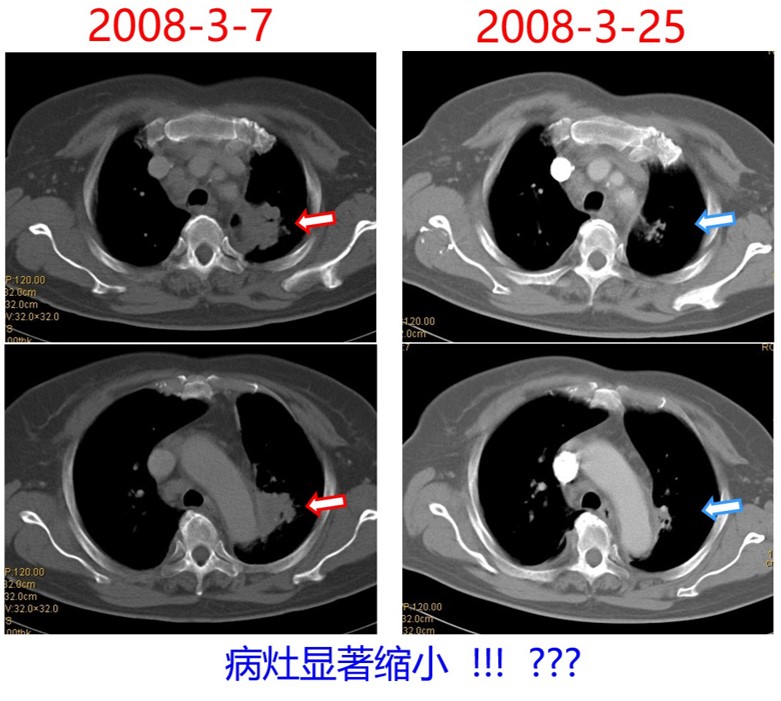

2008-3-25入院第26天,转入肿瘤科第16天:淋巴结活检的病理报告终于回来了:

还不是癌!这一次,我更蒙了,说好的癌在哪里?这一次,我不光是蒙,还有点急了,病人入院26天了,做完PET-CT20天了,转入肿瘤科也16天了,病人的几个儿子已经几次问我:“田医生,我妈什么时候上化疗啊?PET-CT报告说我妈是晚期肺癌,其他医生也都说我妈是肺癌,而且病情很重。再拖下去,病情会更重啊。”

一次查房时,科里一位高年资的同事好心提醒我说:“这个病人还是尽快上化疗吧,否则,可能会引起医疗纠纷。”我明白同事的意思,也感谢同事的好意,我当然深知耽误了患者病情的严重后果。压力可想而知。

那一段日子真难过,一边是满脑子想着:为什么至今没有找到癌细胞,难道PET-CT这么先进、这么昂贵的检查也会出错?还是癌细胞在和我玩捉迷藏?

另外一边是来自各方面的压力:治疗时机稍纵即逝,机不可失,失不再来,患者的几个儿子已多次问我。还有,耽误了患者的治疗,我也承担不起啊。我真有点急了。

虽然压力很大,但我还是坚持认为,在没有找到癌细胞之前,我不能给她上化疗。前面的第一、第二方案都没有找到癌细胞,那么下一步该怎么办。于是我冷静下来,进行了仔细的分析:

1.颈部淋巴结核已经确诊,请传染病医院的专家会诊,进行抗结核治疗,这个不会错。于是在会诊后给患者上了抗结核治疗。

2. 继续活检,寻找癌细胞!既然首选方案左肺肿块明显缩小,不能穿刺,第二方案颈部淋巴结也没找到癌细胞,下一步还能在哪里取活检呢?

我又仔细研究了患者的病灶分布情况,看到最初时肿块包绕左上肺支气管(见下图):

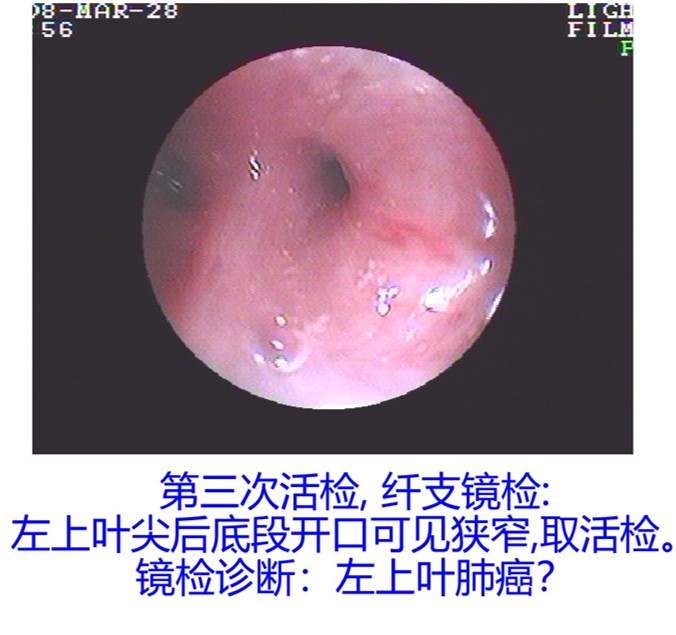

于是确定第三方案为:采用纤维支气管镜检查。

2008-3-28入院第28天,转入肿瘤科第18天:在呼吸科做纤支镜检查:

看到纤支镜检报告,我想,这次应该能找到癌细胞,确诊肺癌了吧。我分析:第一次CT显示:肿块位于左肺上叶,包绕支气管。包绕就会导致支气管开口狭窄,说明纤支镜检查所见与CT报告是相符的,这也是比较典型的一种肿瘤的表现。而且,镜检诊断也考虑是左上叶肺癌。

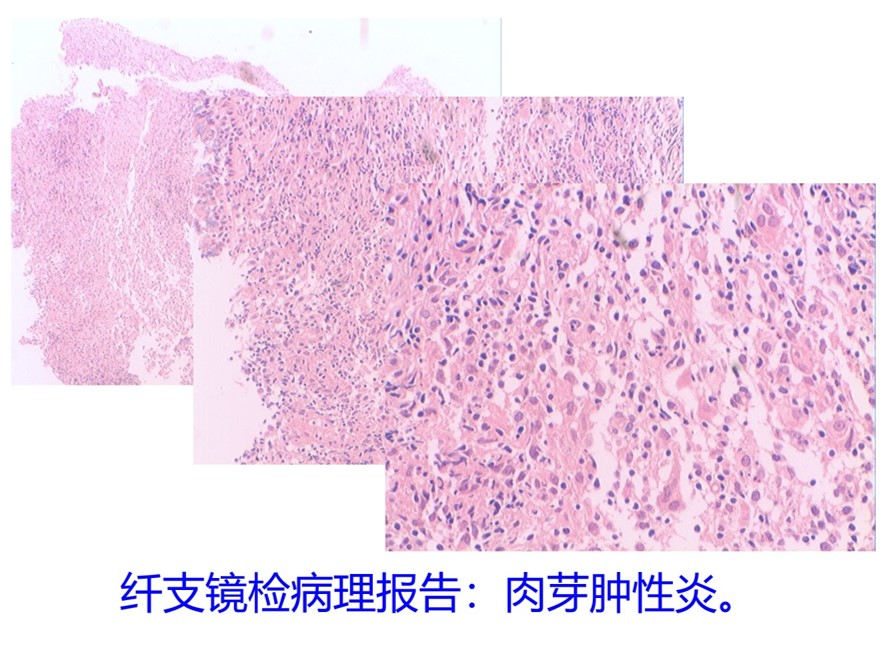

可是,万万没想到,4天后的病理报告是:

还不是癌!我当时已经无话可说了,我感觉从接手这个患者开始,就有一团迷雾笼罩着我,让我无法看清楚这个病的真相。一次次的与预期相反的结果让迷雾更加浓重,一次次的挑战我的医学常识,让我更加困惑。

我反复翻看病人的资料,仔细分析患者的疾病特点:

肺占位伴有全身多发淋巴结肿大、多发骨破坏,一个晚期肺癌的典型临床表现。

2007-11-9左颈部淋巴结穿刺活检:不除外转移性肿瘤。

2008-3-4胸片:考虑左侧中央型肺癌。

2008-3-7胸部CT示:考虑左肺中央型肺癌并纵膈淋巴结转移可能。

2008-3-7 PET-CT:肺癌并全身多处转移

2008-3-28纤支镜检诊断:左上叶肺癌?

每个医生都说是癌。

各项都符合肺癌诊断,为什么就找不到癌细胞?

另一方面,病人家属早已等不及了,病人的几个儿子催问的更频繁了,语气更急迫了。我完全可以理解家属的心情。来自各方面的压力越来越大,压得我快承受不起了。

下一步怎么办?

但随着和这个病过招,我冥冥之中(第六感)觉得这个病不是开始想象的那么简单。与我以前见过的晚期肺癌病人又有很多不同。但我始终觉得没有查见癌细胞,我就不能给她化疗。不管来自各方面的压力有多大。但不化疗下一步怎么办?

我决定还是要继续找。那问题来了,这次还能从哪里取活检?

第一方案不行

第二方案没查到癌细胞

第三方案没查到癌细胞

那还能查哪里?我再次拿起了PET-CT进行仔细研究,肺上的病灶缩小了,淋巴结也取了,纤支镜也做了,怎么办?

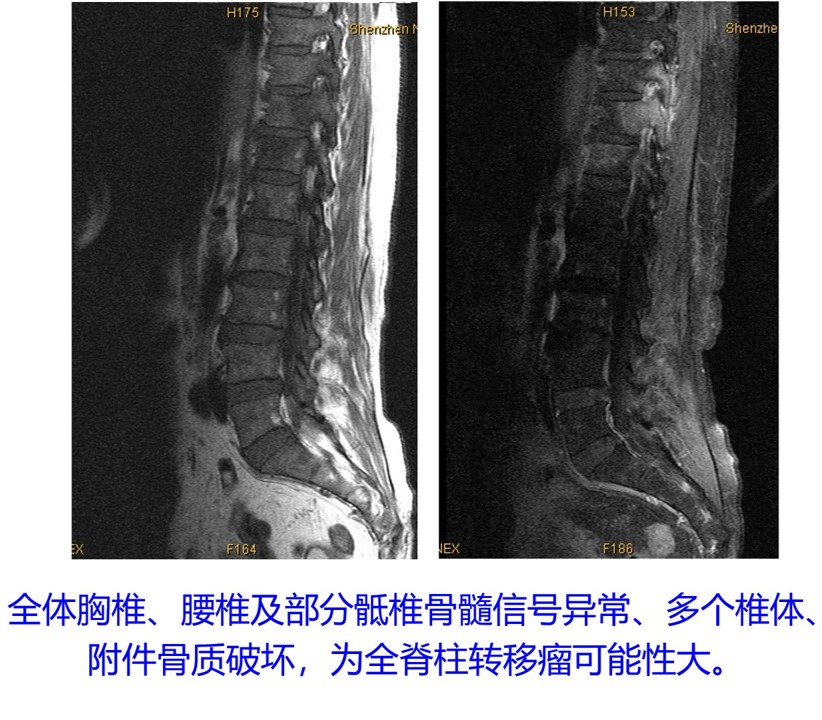

几天前前因为患者腰背痛曾请过脊柱外科会诊,并且预约了2008-4-2做了胸椎和腰椎磁共振(MRI)。

脊椎MRI结果与前面PET-CT报告的多发骨转移结果一致,对了,第四方案就是脊椎骨穿刺活检!

为了做椎体穿刺活检,我再次联系脊柱外科医生会诊,他们讲有专门的脊柱椎体活检针,于是再次转科到脊柱外科。

但诊断的问题至今还是没有解决,在病人转往脊柱外科做活检的几天里,我每天都在思考这个问题,预判被一次次的推翻,真相到底是什么?突然,脑子里灵光一闪,能不能反向思维,会不会一开始就错了?PET-CE不会“出错”吗?高代谢占位病变就一定是癌吗?病灶很多就一定是转移癌吗?会不会是不是癌?那会是什么病?下一步怎么办?这一系列问题浮现在我的脑海里。会不会有人也碰到过类似问题?查文献,对查文献!经过仔细的文献检索,我查到:1.高代谢占位病灶不一定都是癌,一些炎症做PET-CT也可以有相似表现;2.查到5篇国外英文个案报道,报道了5个结核病例,因PET-CT检查发现高代谢占位病变而被诊断为恶性肿瘤,甚至还有病例做了抗肿瘤治疗。但这5个病例的病灶数量少,远没有这么多病灶。 于是,茅塞顿开!答案出来了,这个病人的诊断是:全身多发结核!

再回过头来重新分析这个病例的一个个临床现象,其本质都与结核有关:

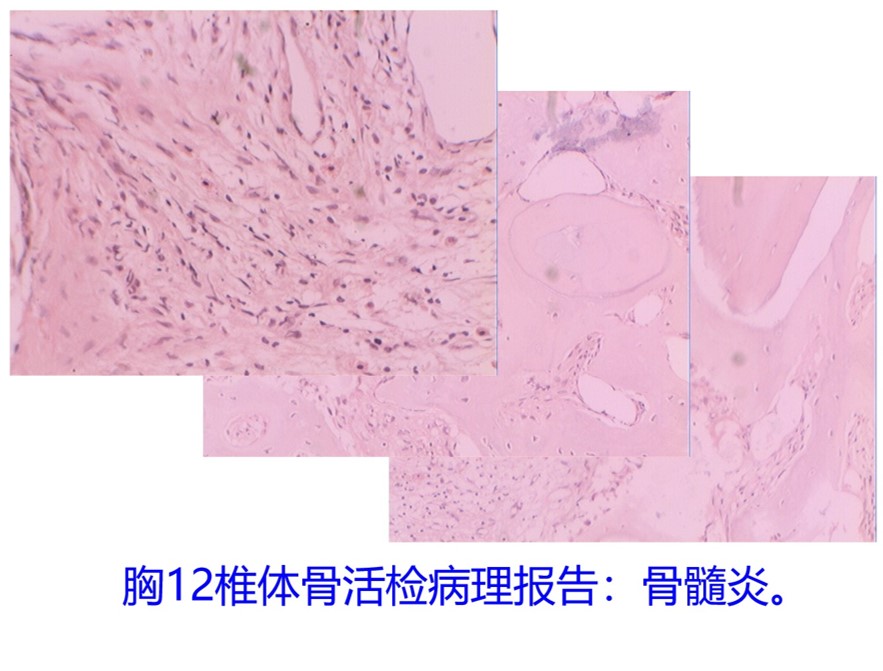

2008-4-10入院第41天,从肿瘤科转往脊柱外科。第2天在全麻下行胸12椎体骨活检术。9天后,病理报告出来了:

这个结果已经在我的意料之中,于是病人办理了出院,前往市传染病医院进行抗结核治疗。

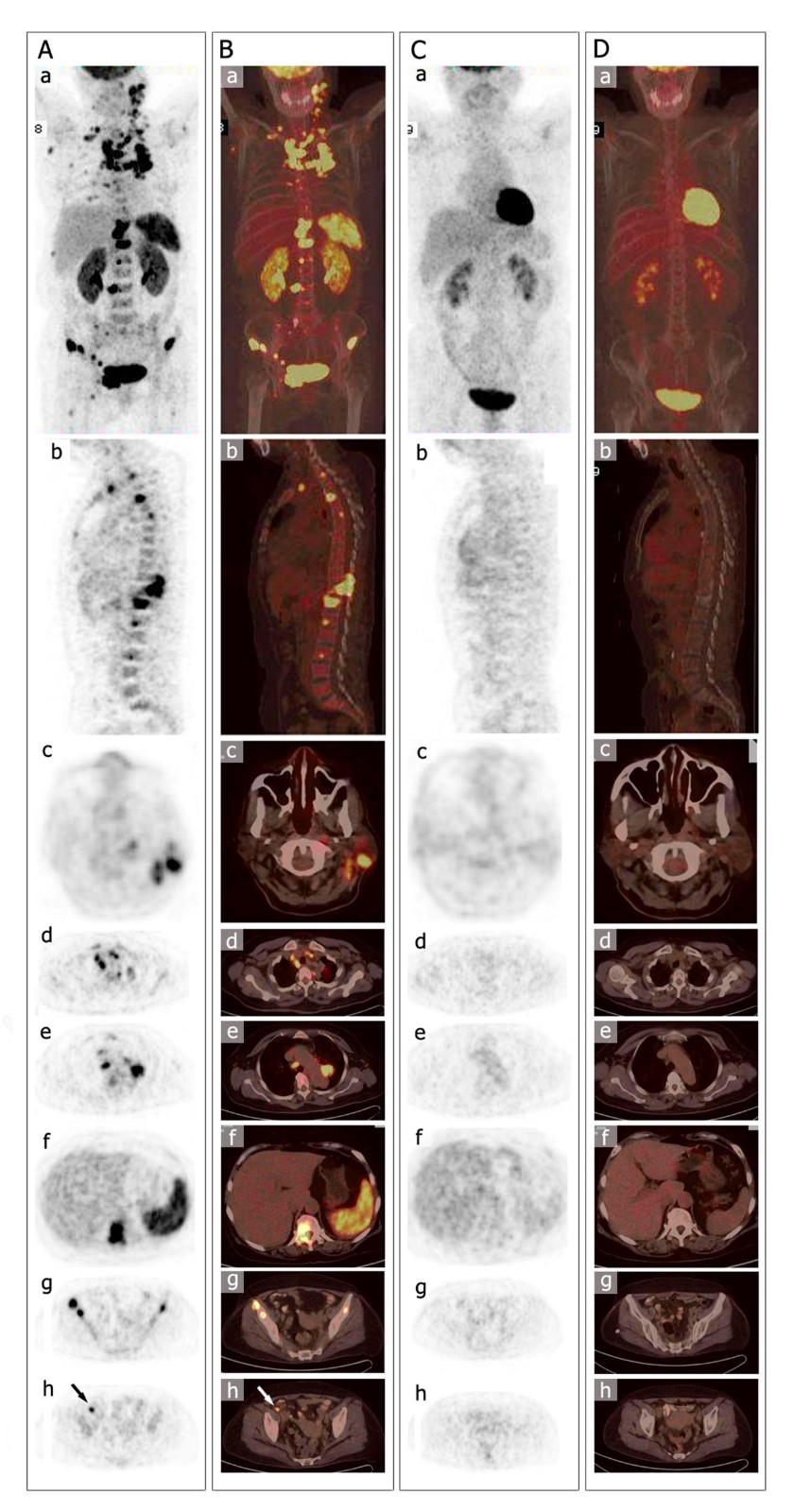

大约是在8个多月后的一天中午,在医生值班室午休刚醒来,我的手机响了,我接听后,对方说:“田医生,你还记得一个叫XXX的病人吗?”我说:“当然记得。”他说:“我是他儿子,我妈妈昨天又复查了PET-CT,我刚拿到报告,我妈妈的病全好了!”我说:“太好了!请你把报告拿来我看一下。”他说:“好的,我这就过来。”很快,我看到了复查的结果,并与之前的PET-CT图像进行了对比:

原病灶全部消失

(左侧为治疗前,右侧为治疗后)

患者的儿子对我说:“我们家去年非常不顺利,家里接连发生了两件不好的事情,我们扫祖坟都扫了两次,结果我妈妈又被诊断为晚期癌症,我们全家都崩溃了。幸亏您正确的诊断,使我母亲最终痊愈,真的是非常感谢您!”我说:“我也要谢谢你们家属当时能够理解并配合我一步步把病情弄清楚,治病不只是医生一个人的事情,也不只是病人一个人的事情,也不只是病人家属的事,是我们三方共同的事,只有三方目标一致,互相理解,齐心协力,才有可能取得最好的疗效。”

看着PET-CT报告,我百感交集,当时的经过一幕幕浮现在眼前。

一般来讲,免疫力低下才容易得结核病,这个病人如果误诊,就会导致误治,上化疗后免疫力必然会进一步受损,后果不堪设想。

自此,我对PET-CT产生了浓厚的兴趣,并对PET-CT在临床中的应用进行了进一步的研究,发现PET-CT在肿瘤鉴别诊断中的一些特点;并提出PET-CT可用于肺外结核的疗效评估,弥补了传统影像学检查在这方面的不足。基于这些研究成果,发表了两篇SCI论文。

现在,随着PET-CT在我国的广泛应用,医生对PET-CT在肿瘤鉴别诊断方面的认识越来越深入,这种困惑就少多了。

经历过这个病例,我深刻的认识到:医学是一门实践科学,疾病会以任何面貌出现在你的面前,也使我想起老一代领导人陈云同志的一句话:不惟上,不惟书,只惟实。

全文视频:https://v.qq.com/x/page/n07237swqkr.html