PET-CT的全称叫正电子发射断层显像-X线计算机体层成像,实际上是由PET和CT两种设备组合而成,即一个过程同时做了PET和CT两种检查。同时提供解剖显像和功能显像,是目前影像诊断技术中最为理想的结合。特别是在肿瘤的诊断、分期、疗效评估等方面发挥重要的作用。CT检查已被广泛应用,其原理大家已经有所了解。那么PET-CT的原理是什么?PET-CT的原理包括两部分:1.PET的显像原理;2. PET与CT的图像融合。下面我们先来看PET的显像原理。

一、PET的显像原理是什么?

为了更好的说明这个问题,从下面这个例子入手可能更好理解:现在有两颗黄豆,一颗是炒熟的,但颜色没变,另一颗没炒,你有什么方法把它们鉴别开吗?

图一:你能说出哪一个是炒熟的黄豆吗?

显然,从颜色、形状、大小、质地、轻重等方面无法将它们区分开,但它们是有本质区别的:炒过的黄豆是没有活性的,而没炒的黄豆是有生物活性的,当给予适当的温度和水,它会长成豆芽。因此它们的区别在于是否有活性:

图二:炒过的黄豆是没有活性的,是“死”的,而没炒的黄豆是有生物活性的。

如果有一种方法能够鉴别是否有活性,就能够将它们区别开。

PET就是这样一种检查,可以检查出不同病灶的代谢活性,从而为鉴别诊断提供重要信息。恶性肿瘤有一个共同的特性就是代谢活性非常高。它是人体内的“强盗”,掠夺性的摄取营养,往往是肿瘤患者越来越瘦,可肿瘤却越长越大。葡萄糖是人体细胞(包括肿瘤细胞)能量的主要来源之一,因此恶性肿瘤摄取的葡萄糖远远多于其它正常组织。利用这一特性,在葡萄糖上标记上带有放射活性的元素氟-18作为显像剂18F-FDG,将此显像剂注入静脉内,在体内循环,恶性肿瘤摄取的18F-FDG远多于其它组织,而且在放射性衰变之前,肿瘤细胞内的18F-FDG无法彻底分解代谢,因此,肿瘤细胞内可积聚大量18F,经PET显像可以检测到体内18F分布情况,从而显示肿瘤的部位、形态、大小、数量及肿瘤内的放射性分布。

我们来看一个临床应用的例子:一位患者因咳嗽咳痰就诊,痰中查见癌细胞,医生给他做了胸部CT,结果如图三:

图三:哪个病灶是癌?两个病灶都是癌?

CT看到这位患者左右肺各有一个占位病灶,增强扫描也未能提供足够的信息来判断出每个病灶的性质。于是这个患者的诊断有下列几种可能:1.右肺癌,左肺良性占位病变,如无远处转移,可能需要行右肺手术;2.左肺癌,右肺良性占位病变,可能需要行左肺手术;3.双肺均为癌,则要双肺同时治疗。可见弄清楚诊断是多么重要,错误的诊断意味着错误的治疗。纤维支气管镜和肺穿刺活检是临床常用的方法,但如果能有一种无创、简便的方法将两个病灶鉴别开来该多好。

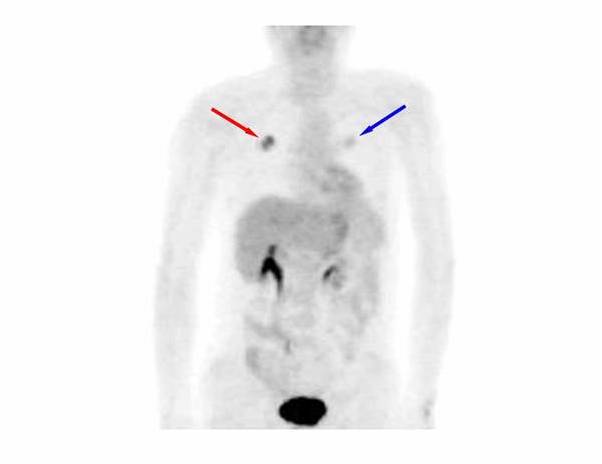

这位患者做了PET检查,结果如图四:

图四:左侧病灶(红色箭头,右肺病灶)是高代谢病灶,考虑为癌。

可以看到图中左侧的病灶(红色箭头,右肺病灶)呈现较深的黑色,表示摄取了较多的18F-FDG,是一个高代谢病灶,考虑为恶性肿瘤;右侧的病灶(蓝色箭头,左肺病灶)颜色很淡,表示摄取18F-FDG不多,是一个低代谢病灶,考虑为良性病变。患者痰中已查到癌细胞,因此,该患者的诊断已经明确:右肺癌,身体其它部位未见转移。最后接受了右肺手术治疗。

二、PET与CT的图像融合

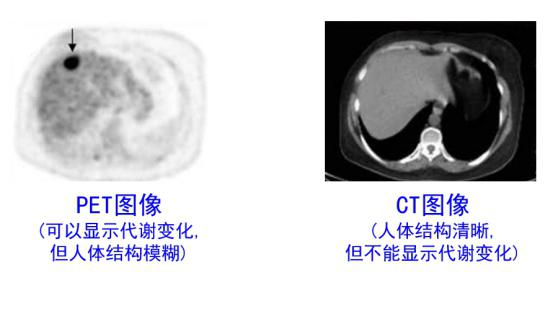

在上面这个例子中,我们还是发现了一个问题:PET检查可以检测出病灶的代谢变化,但人体结构图像很模糊。CT检查可以清晰的显示人体结构,但不能检测病灶的代谢变化(见图五)。

图五:PET检查和CT检查各有优缺点

如果把两种检查结合起来,取长补短,那样既可以清晰的显示人体解剖结构,又可以显示病灶的代谢变化,这种想法对吗?没错,这就是PET-CT的另一个原理---图像融合(见图六)。

图六:PET图像与CT图像融合,得到PET-CT图像

那么我们就不难明白PET-CT名称的来由了,PET-CT实际上是由PET和CT两种设备组合而成,即一个过程同时做了PET和CT两种检查。PET可以检测代谢高低,CT可以显示精细的结构,把两种图像融合就成了既能显示人体结构,又可以显示病灶代谢的PET-CT图像。但问题又来了:两种黑白图像是怎样变成PET-CT报告中醒目的红色、黄色呢?原来PET-CT并不是这两种图像的简单叠加,而是利用特定的计算机程序将PET图像中的黑白颜色根据深浅转化成深浅不同的彩色,这样我们就能很容易辨识病变的部位及代谢的高低。

肿瘤领域是PET-CT应用最广泛的领域,18F-FDG是目前应用最广泛的显像剂,PET-CT在其它领域也有应用,还有其它多种显像剂应用于不同疾病。