提起痴呆,很多人会联想到记忆力减退、行为异常等表现。但你知道吗?痴呆的发病机制极其复杂,表现形式多种多样,诊断也面临重重挑战。更值得关注的是,约30%的痴呆在早期发现后,通过科学干预可实现可逆!今天,就带大家深入了解这个“隐形健康杀手”。

一、发病机制:多学说交织的复杂网络

痴呆的发病机制并非单一因素主导。从“发病机制复杂多变”图可见,“Aβ假说与Tau蛋白说”处于核心,周围环绕着血管学说、线粒体学说、基因突变为代表的九大机制。这些学说相互重叠、交叉,如血管病变可能影响脑供血,加剧神经损伤;炎症反应与氧化应激又会共同破坏脑细胞。这意味着,痴呆的发生是多靶点、多路径共同作用的结果,也为早期预防增加了难度。

二、表现多样:警惕生活中的“异常信号”

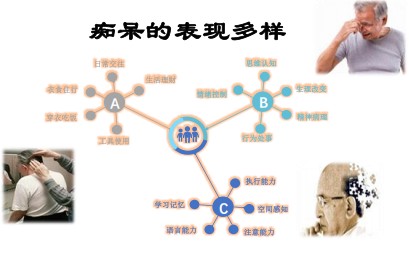

痴呆的症状绝非只有“忘事”。从“痴呆的表现多样”图看,其症状分为三大维度:

- 日常功能(A类):穿衣吃饭变得困难、家务能力下降、迷路走失等,生活自理能力逐渐丧失;

- 语言认知(B类):说话词不达意、理解能力变差、性格改变,甚至出现精神障碍;

- 认知执行(C类):记忆力减退、计算能力下降、空间感知异常,连简单的路线规划都难以完成。

这些表现可能单独或组合出现,容易被误认为是“年纪大了”,错过最佳干预时机。

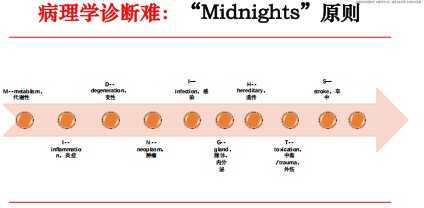

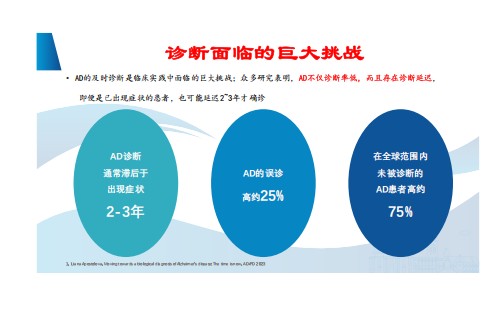

三、诊断挑战:为何痴呆容易被耽误?

临床上,痴呆诊断堪称“难题”。“Midnights”原则虽为诊断提供方向,但实际中,AD(阿尔茨海默病)诊断常滞后症状出现2-3年,误诊率高达25%,全球更有75%患者未被及时诊断。这是因为早期症状不典型,且检测手段有限,容易与其他疾病混淆。然而,正是这个“窗口期”至关重要——若能在早期发现,30%的痴呆可通过干预逆转!

四、早筛早治:抓住可逆的希望

既然痴呆如此“狡猾”,我们该如何应对?关键在“早”:定期进行认知功能筛查,关注记忆力、执行力等细微变化;控制高血压、糖尿病等基础疾病,减少血管性损伤;保持社交、脑力活动,延缓神经退化。一旦发现异常,及时就医,借助专业检查明确病因,抓住早期可逆的黄金机会。

痴呆并非“不可逆的宿命”,了解其复杂性,重视早期信号,我们就能在这场健康保卫战中占据主动。守护大脑健康,从关注细节开始!

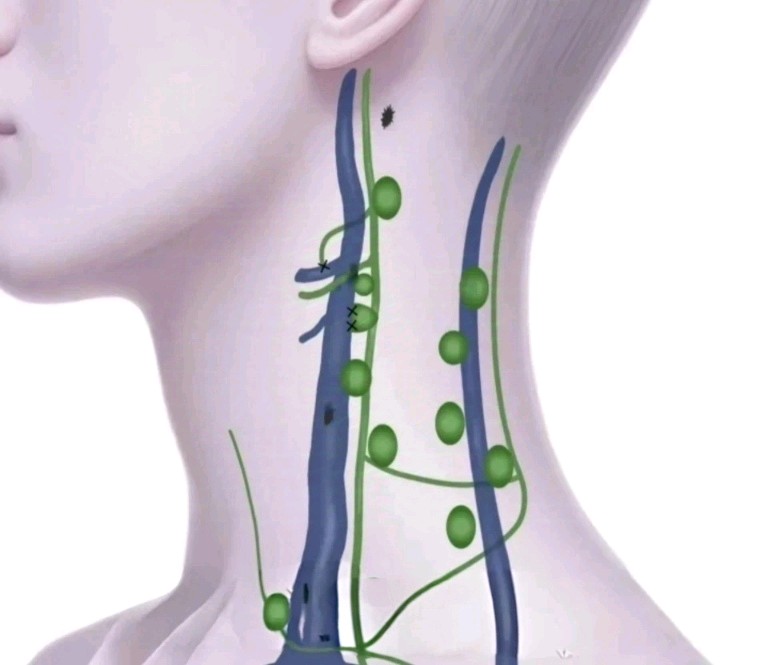

但是,我国目前的现状是对这个疾病的早期诊断率低,发现的时候往往已经是中重度了,错过了最佳治疗时机;这个时候手术治疗成为了可选择的方案之一,手术是通过将颈深部淋巴静脉吻合,将颅内淋巴液快速引流,改善颅内内环境,从而达到改善部分症状的效果。

因为神经细胞损害是不可逆的,因此手术并不能治愈疾病,只是希望通过手术改善部分症状或给疾病进展按个暂停键。由于神经系统的复杂性,每个人术后改善的表现都不同,有的情绪改善了,有的睡眠改善了,有的幻觉消失了,有的大小便不会拉在身上了等等,当然也有术后没有效果的,或者术后症状改善一两个月又退回去了。

我们的经验是中度的患者术后大部分会有改善,目前随访改善时间有超过半年的;重度的患者术后仍然有部分患者会有改善。