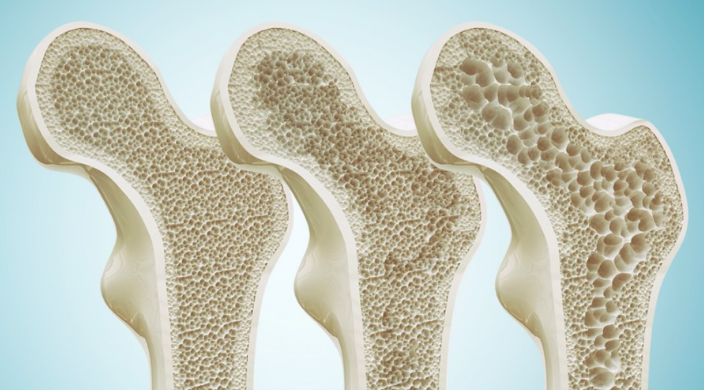

骨质疏松分为原发性骨质疏松和继发性骨质疏松两大类。

1.原发性骨质疏松:是指由于身体和骨骼本身生理性、退行性变化引起的的骨质疏松,多见于55-70岁的绝经后妇女。闭经后后卵巢功能衰退,激素水平下降是导致这种骨质疏松的主要原因。

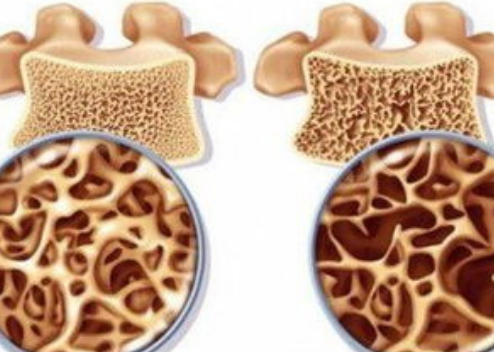

2.继发性骨质疏松:是由于疾病或药物等原因所致的骨量减少、骨微结构破坏、骨脆性增加和易于骨折的代谢性骨病。引起继发性骨质疏松症的病因很多,临床上以内分泌代谢疾病、结缔组织疾病、肾脏疾病、消化道疾病和药物所致者多见。

继发性骨质疏松又分为先天性和获得性两种。先天性包括成骨发育不全、性腺发育不全、染色体疾病等。获得性则由内分泌系统疾病、消化系统疾病、肾脏系统疾病、营养性疾病、肿瘤或者药物等引起。

继发性骨质疏松常常由以下疾病诱发:

1. 肾上腺皮质功能亢进。

2. 甲状腺功能亢进:甲亢病人因为甲状腺激素分泌过多,骨吸收明显增加,骨质脱钙,常发生脊椎骨骨折。

3. 甲状旁腺功能亢进:原发性和继发性甲状旁腺功能亢进都会加快骨丢失。

4. 妇女妊娠和哺乳期间的营养失调:如果蛋白质营养不良,钙质摄入不足,维生素D缺乏,都会发生营养代谢失调,继发性矿化不足,骨基质减少。

5. 肠道功能障碍:如肠道手术、肠炎、慢性肝胆疾病、吸收不良综合征、慢性胰腺炎、进食障碍等引起吸收不良,造成缺钙。

6. 药物因素:应用肝素、咖啡因及抗癫痫药等,容易诱发骨质疏松。

7. 肾脏系统疾病:慢性肾功能衰竭可影响维生素D的代谢,诱发骨质疏松。

8. 肿瘤:多发性骨髓瘤、白血病、淋巴瘤等也会容易导致骨质疏松。

9. 其它疾病:类风湿性关节炎、氟骨症、缺氧、吸烟及酒精中毒等也会导致骨质疏松。

类风湿性关节炎、氟骨症、缺氧、吸烟及酒精中毒等也会导致骨质疏松。

继发性骨质疏松通常也发病隐匿,但对机体造成危害巨大,被称为“隐形的杀手”。导致骨质疏松的病因多种多样,许多常用药物长期、大剂量使用也会造成严重的骨量丢失,即出现了药源性骨质疏松,需要引起我们高度重视。

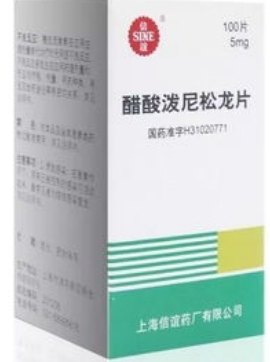

1、糖皮质激素

糖皮质激素是最常见的导致骨质疏松性骨折的药物。糖皮质激素用于治疗炎症和自身免疫性疾病、肿瘤以及器官移植术后。糖皮质激素性骨质疏松症的特点是骨转换率低,长期接受糖皮质激素治疗(1年以上)患者骨质疏松发生率高达30%—50%。糖皮质激素主要影响松质骨,增加椎体骨折的风险,椎体骨折可能无症状,发生在糖皮质激素治疗的前几个月。连续服用强的松超过10mg/天,持续3个月以上的受试者椎体骨折发生率增加了17倍!

2、噻唑烷二酮类药物

噻唑烷二酮类药物是用于治疗或预防2型糖尿病的胰岛素增敏剂。目前常用的代表性药物包括罗格列酮和吡格列酮。

长期服用噻唑烷二酮类药物可使绝经后妇女骨折的风险增加4倍。国际骨质疏松基金会(IOF)建议骨质疏松患者尽量避免使用噻唑烷二酮类药物,高骨折风险患者应停用噻唑烷二酮类药物。

3、抗癫痫药物

肝酶诱导剂,如苯妥英钠、苯巴比妥和卡马西平,加速维生素D的失活,降低钙的摄取,导致继发性甲状旁腺功能亢进,并加速骨量丢失。

4、甲状腺激素

甲状腺素用于治疗甲状腺消融术后的甲状腺功能减退、甲状腺肿和甲状腺癌。甲状腺激素可以通过诱导骨吸收细胞因子的产生直接或间接地增加骨吸收。

5、质子泵抑制剂

质子泵抑制剂常用于上消化道疾病的治疗。常用药物包括奥美拉唑、泮托拉唑等。质子泵抑制剂减少肠道钙吸收,增加体内骨吸收。

6、选择性5-羟色胺再摄取抑制剂

选择性5-羟色胺再吸收抑制剂会导致骨质流失,现在广泛用于抑郁症、焦虑症、经前期综合征、周围神经病变和慢性肌肉骨骼疼痛。该类药物包括氟西汀、舍曲林、帕罗西汀、氟伏沙明和西酞普兰,以及5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRIs),如度洛西汀。

7、促性腺激素释放激素类药物

该类药物包括亮丙瑞林、戈舍瑞林、曲普瑞林等。是治疗绝经前妇女子宫内膜异位症和乳腺癌的有效药物。它们抑制雌激素水平,导致骨质流失。

8、芳香化酶抑制剂

芳香化酶抑制剂包括来曲唑、阿那曲唑和依西美坦,为绝经后妇女雌激素受体阳性乳腺癌有效辅助治疗药物。雌激素可促进破骨细胞的凋亡以及成骨细胞的分化。芳香化酶抑制剂可导致雌激素水平低于绝经期正常水平,并加速骨质流失。

9、肝素

肝素是预防和治疗静脉血栓栓塞症的有效药物。导致骨质疏松的作用机制可能与其增加骨胶原分解,促进骨吸收并抑制骨生成有关。

10、口服抗凝药

华法林等口服抗凝药主要用于防治血栓栓塞性疾病。引起骨质疏松的机制可能与其抑制降钙素的沉积、促进骨吸收有关。

11、袢利尿剂

呋塞米等袢利尿剂抑制钠和氯的再吸收,从而抑制钙的再吸收,增加其肾脏排泄和骨转换。

12、钙调神经磷酸酶抑制剂

钙调神经磷酸酶抑制剂是与糖皮质激素联合应用于器官移植患者的免疫抑制剂。环孢素和他克莫司,在人体内,这些药物由于骨吸收显著增加而导致骨丢失。

13、某些化疗药物

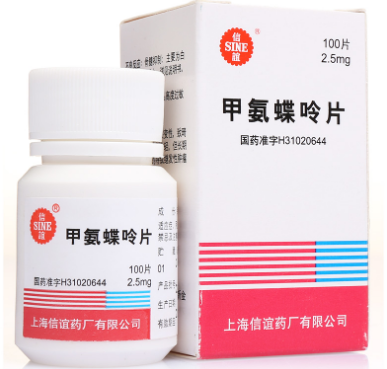

大剂量甲氨蝶呤可直接导致骨丢失,而异环磷酰胺则可导致继发于肾小管磷酸盐消耗的骨丢失。

长期应用上述药物的高危人群要谨防药源性骨质疏松的发生,需要做好监测和预防措施。

预防药源性骨质疏松措施包括改变不良生活方式、加强体育锻炼、适当补充钙剂和维生素D、抗骨质疏松药物治疗、严格控制应用上述药物的品种、剂量、给药方式以及用药疗程等。定期监测骨代谢指标,测量骨密度,一旦发现药源性骨质疏松,要立即停用致病药物或减少使用剂量,必要时需要进行抗骨质疏松药物干预治疗。

简介:

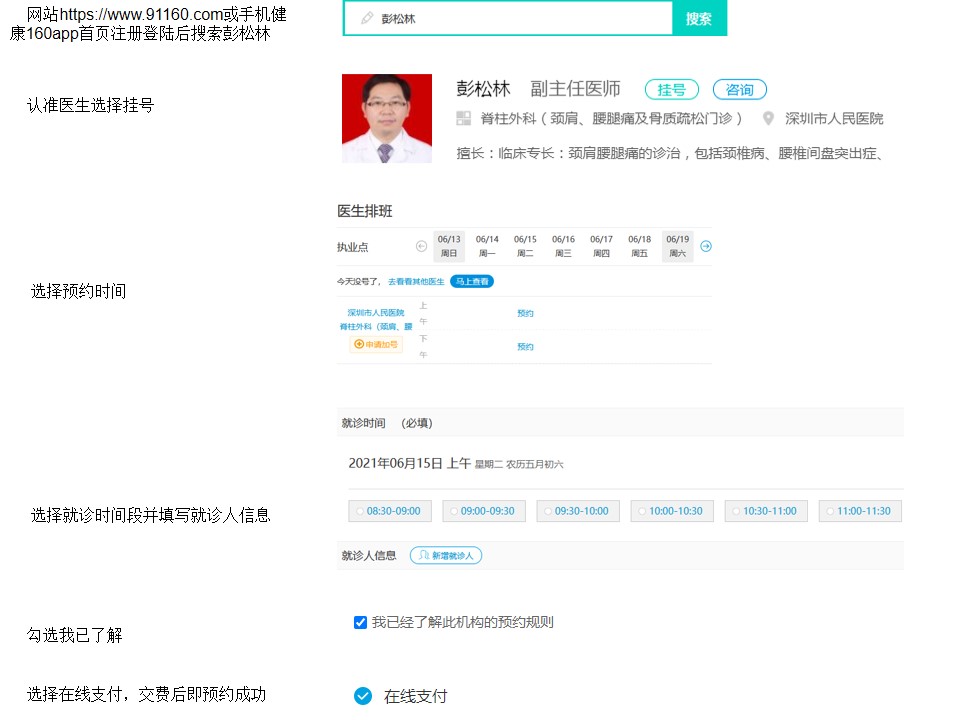

彭松林,医学博士(M.D)、哲学博士(Ph.D),深圳市人民医院(南方科技大学第一附属医院) 脊柱外科副教授、副主任医师、博士后导师,香港大学博士毕业,从事脊柱外科临床工作10多年,获得“深圳市孔雀计划海外高层次人才”称号。曾在美国哥伦比亚大学和南加州大学深造学习。目前是中华医学会骨科分会(COA)基础学组青年委员,NASS、ASBMR、ORS会员。擅长脊柱退行性疾病(腰椎滑脱、腰椎管狭窄、腰椎间盘突出症、颈椎病等疾病)的微创和开放手术,骨质疏松脊柱骨折的微创手术。科研团队长期从事骨质疏松及骨折的基础和转化医学研究。在Nature Medicine, Nature Communications,Small,JBMR,Bone,JOR等权威期刊发表 SCI 论文 40 余篇,主持国家自然科学基金等各类科研基金近 15 项。

彭博士门诊时间地点:每周二全天;深圳市人民医院(二门诊)门诊大楼12楼5号诊室

深圳市人民医院地址:深圳市罗湖区东门北路1017号(地铁3号线翠竹站D出口)

挂号电话:0755-82297791

160挂号: