面肌痉挛(HFS)是一种颅神经过度兴奋的现象,基础病因最可能是神经血管冲突(压迫)。典型症状是单侧面部肌肉不由自主的间歇性抽搐,通常起始于眼周,包括眼轮匝肌,随后扩展到面神经支配的其他肌肉,包括颈阔肌,有约2%的患者表现为双侧抽搐。

患者的临床特征是正确诊断面肌痉挛的关键,患者通常表现为相当长期的面神经(CN VII )支配的面肌不自主抽搐,大多数起源于眼周,包括眼轮匝肌,随着病情进展累及到面部其他肌肉。他们常会诉说患侧有“嘀嗒”响声,这是镫骨肌收缩引起的。患者的外观通常会受影响,一些患者视力明显受损(眼轮匝肌长期痉挛引起),影响开车和阅读。

尽管面肌痉挛不会危及生命,然而由于影响外观而遭受严重的心理压力。长期的眼轮匝肌痉挛会影响双眼视力,心理压力和讲话往往会使这些症状加重。

目前认为面肌痉挛的发病机制是由于面神经出脑干区受到责任血管袢压迫引起突触兴奋,或是位于脑干内的面神经运动核过度兴奋。

其它原发疾病可继发面肌痉挛应注意鉴别:如神经鞘瘤、脑膜瘤、表皮样囊肿、蛛网膜囊肿。脑干本身病变如胶质瘤、多发性硬化、脑干卒中,也可表现为相似症状,应该排除。

目前医学界已达成共识,治疗面肌痉挛首选面神经微血管减压术,其它方法疗效均不尽如人意。

针炙、肉毒素注射虽短期可缓解症状,但长期均证实难以有效。

某些药物如卡马西平、氯销西泮、巴氯芬、加巴喷丁可能有效,但这类药物副作用较大,部分患者会出现疲倦、乏力、精神不振。长期服用明显影响到脑神经功能,甚至可能引起老年性痴呆,故建议最长服药不超过二年,一般认为半年后不能治愈即应行微血管减压术。

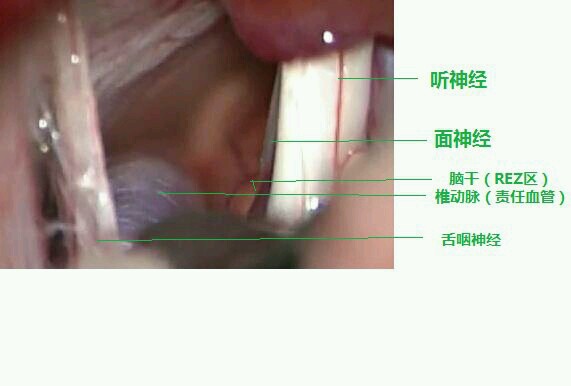

面神经微血管减压术方法:在耳后处开一骨孔,在桥小脑角区处找到面神经入脑干区位置,寻找到压迫面神经入脑干区处责任血管,分离血管与面神经、脑干粘连,然后牵开血管,再垫入一小块垫片(Tefflon棉),使血管不能复位,从而解除血管对神经及神经入脑干区处压迫,达到治疗目的。

该方法长期治愈率达到90%以上,是面肌痉挛的首选治疗方法。

下面介绍笔者近期一例手术病例,帮助大家了解。

男性,27岁,左侧面颊部阵发性抽搐近4年。初起时为间歇性不自主眼睑抽搐,后发作逐渐频繁并扩展至整个面部,嘴角抽动明显,焦虑或光线强刺激时发作更甚。

(男子家属除了叙述病史外,还说男子因面部抽搐长期困扰,心里负担重,极度焦虑,影响社交,羞于见人,至今未有女朋友)

体检见该男子左侧面部呈阵发性不自主频繁抽搐,焦虑明显。磁共振提示左侧面神经与血管缠绕,遂于2018-08-02行微血管减压术。手术如下图,推开椎动脉(责任血管),垫入棉片。术后病人即愈,未再出现面肌抽搐。

(病人开玩笑说现在可以去相亲了哈)