脂肪肉瘤(Liposarcoma)

脂肪肉瘤是一种常见的软组织肉瘤,其细胞分化方向为脂肪母细胞和脂肪细胞。病理学上可分为高分化脂肪肉瘤、去分化脂肪肉瘤、粘液性脂肪肉瘤、多形性脂肪肉瘤和混合型脂肪肉瘤,其中高分化脂肪肉瘤占全部脂肪肉瘤的45%,混合型脂肪肉瘤非常罕见,主要发生于老年人。

一、临床特点

1.年龄

多见于50~60岁的中老年人,粘液性脂肪肉瘤的发病年龄较年轻,高发年龄为30~50岁,儿童患者极罕见。

2.性别

本病男、女发病率无明显差异。

3.部位

最常见的发病部位是大腿、腹膜后,其次为小腿、上肢近端。去分化脂肪肉瘤最常见于腹膜后。

4.症状与体征

起病缓慢,表现为逐渐增大的无痛性深部肿物,无明显不适症状。当肿块增大并压迫神经或静脉时可引起疼痛或水肿。体查时可扪及较深部位的软组织肿块。位于腹膜后的肿瘤可长至很大,往往在行B超检查时偶然发现。

二、影像学特点

1.X线特点

可见类似于正常肌肉组织密度的软组织肿物,偶见钙化或骨化影。

2.CT与MRI特点

CT可见不均匀的低密度肿块,肿块内有许多粗线状或结节状软组织分隔,注射造影剂后分隔组织有明显强化。MRI示肿瘤内分隔组织T1WI为低信号,T2WI呈高信号。粘液性脂肪肉瘤MRI示肿瘤组织T1WI为均匀性低信号,T2WI呈不均匀高信号,增强后脂肪抑制T1WI显示病变不均匀,外周为低信号,中央为不均匀高信号,其中非强化区域代表粘液性变区域。

三、病理学改变

1.肉眼

肿物呈结节状或分叶状,位于肢体者多为卵圆形,位于腹膜后者形状多不规则。肿物可有纤维假性包膜。切面呈黄色或黄白色,类似鱼肉样,可见出血与坏死区域。

2.镜下

高分化脂肪肉瘤由相对成熟的增生性脂肪组织构成,与良性脂肪瘤相比,细胞大小有显著性差异。脂肪细胞核有局灶异型性以及核深染有助于诊断,常见散在分布的核深染的间质细胞和多核间质细胞,数量不等的单泡或多泡状脂肪母细胞。普遍认为脂肪母细胞是所有类型脂肪肉瘤的标志,但是仅有脂肪母细胞不能诊断为脂肪肉瘤,脂肪肉瘤亦并不一定有脂肪母细胞。

去分化脂肪肉瘤的组织学特征是有高分化脂肪肉瘤向非脂肪性肉瘤(大多为高度恶性)的移行。

粘液样脂肪肉瘤呈分叶状结构,小叶周边部分细胞丰富,圆形和椭圆形原始非脂肪性间叶细胞和小的印戒样脂肪母细胞混合存在,间质呈明显粘液样,间质内常见出血。典型的粘液样脂肪肉瘤细胞核无多形性、无瘤巨细胞、无明显的梭形细胞区域以及无明显分裂活性。一部分粘液样脂肪肉瘤细胞丰富或由圆形细胞构成,其预后明显较差。

多形性脂肪肉瘤具有明显局限性,但与周围组织界限不清,呈侵袭性生长,背景为高级别多形性肉瘤细胞,其中有数量不等的多形性脂肪母细胞。大多数肿瘤由多形性梭形肿瘤细胞和束状排列的梭形、较小的圆形细胞构成,其中混杂有多核巨细胞。

罕见的混合型脂肪肉瘤由粘液样/圆形细胞脂肪肉瘤、多形性脂肪肉瘤和/或高分化脂肪肉瘤混合构成。所谓的去分化粘液样脂肪肉瘤可能是混合型脂肪肉瘤,由粘液样/圆形细胞脂肪肉瘤和去分化脂肪肉瘤混合构成。

四、鉴别诊断

脂肪肉瘤主要通过病理学检查与脂肪瘤、恶性纤维组织细胞瘤及其他软组织肉瘤相鉴别。

五、治疗及预后

脂肪肉瘤需要行广泛的切除手术。对高度恶性的脂肪肉瘤最好施行根治性切除。手术前后根据病情可以联合进行化疗、放疗。

脂肪肉瘤的预后与肿瘤的病理类型、发生部位及治疗方法和时机等有关。发生在四肢的脂肪肉瘤疗效较好,发生在腹膜后的脂肪肉瘤术后复发率高,5年死亡率约30%。在脂肪肉瘤病理分型中,高分化型和粘液型被认为是预后较好的两类。多形性和去分化型预后较差。

六、典型病例

1.病例1:男 82岁,左大腿复发性脂肪肉瘤,2年前曾行肿瘤边缘切除手术。入院后行复发性肿瘤广泛切除术,术后辅助放疗。

术前MRI

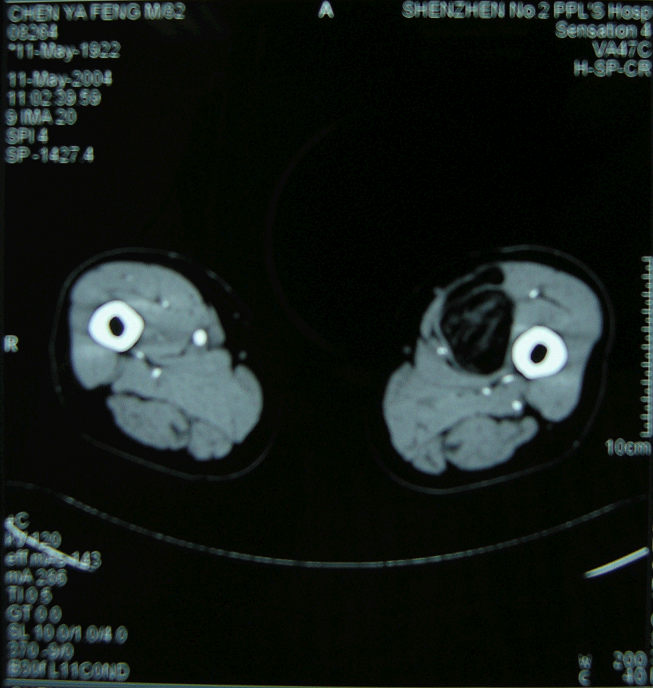

术前CT

术后2年患肢外观

2.病例2:女 40岁,右大腿复发性脂肪肉瘤,曾有7次局部切除手术史,均在术后1~6个月内复发。入院后行肿瘤广泛切除邻近肌瓣转移游离植皮术,术后因经济原因未行放、化疗。术后16个月因肿瘤再次复发且侵犯股骨而行髋关节离断术。

术前患肢外观

肿瘤切除后软组织缺损情况

软组织缺损修复后

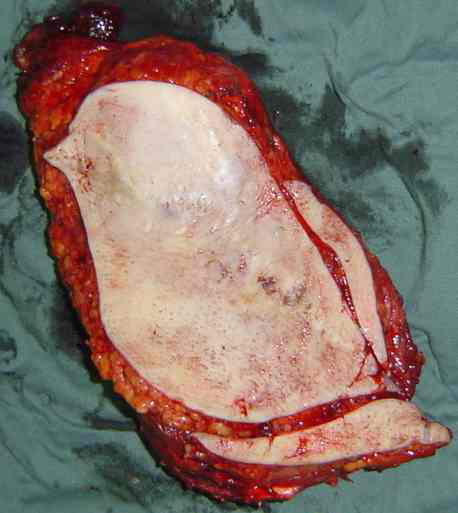

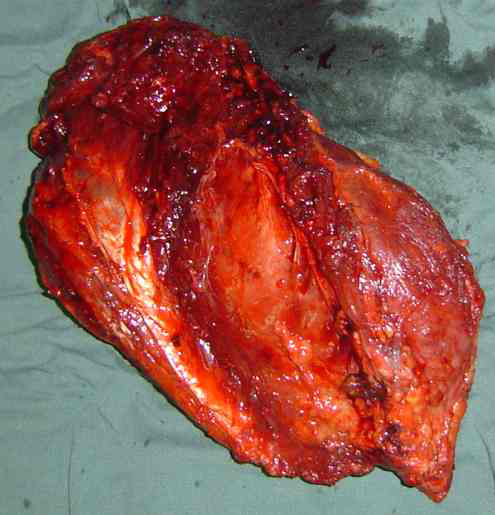

肿瘤标本-表面

肿瘤标本-深面

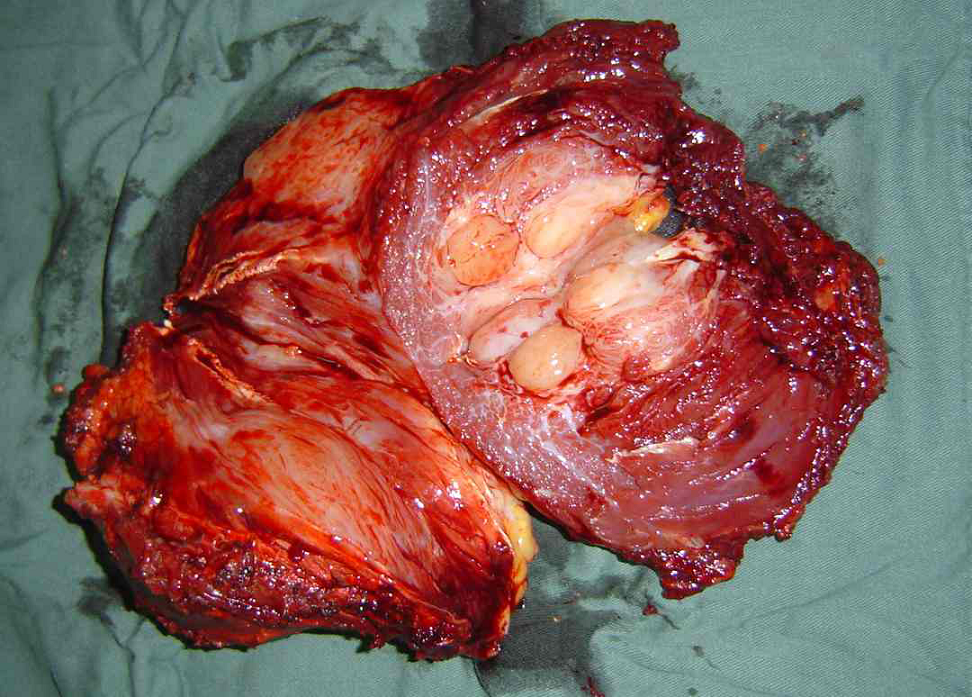

肿瘤标本-剖面

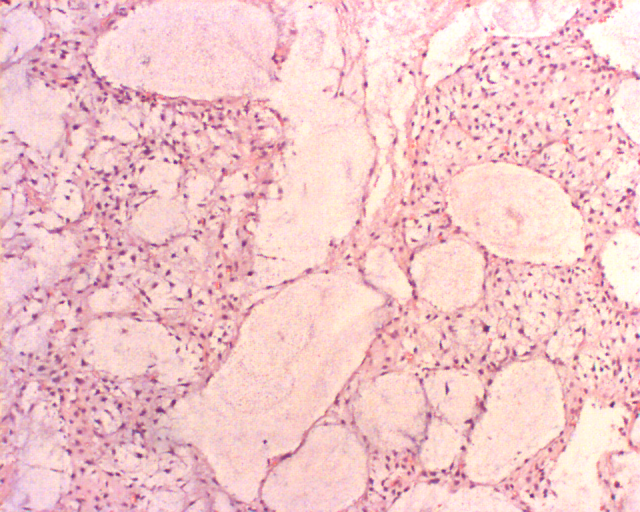

组织学特点:丰富的粘液基质形成粘液湖,见分化各阶段的脂肪母细胞,可见丰富的毛细血管网。

肿瘤复发外观-正面

肿瘤复发外观-侧面

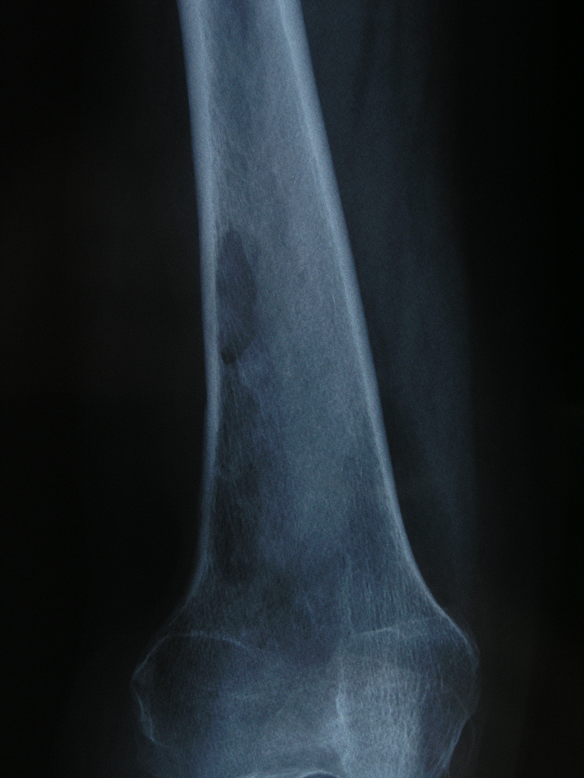

股骨X线片示肿瘤侵犯股骨-正位

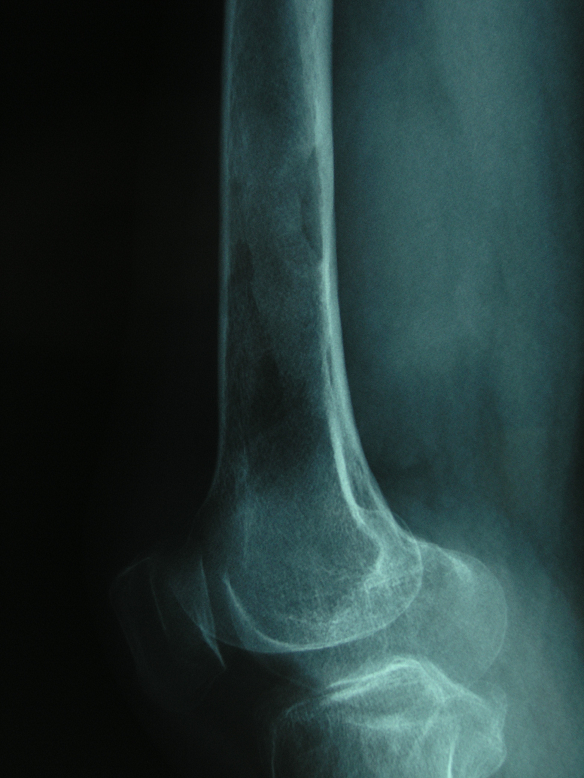

股骨X线片示肿瘤侵犯股骨-侧位

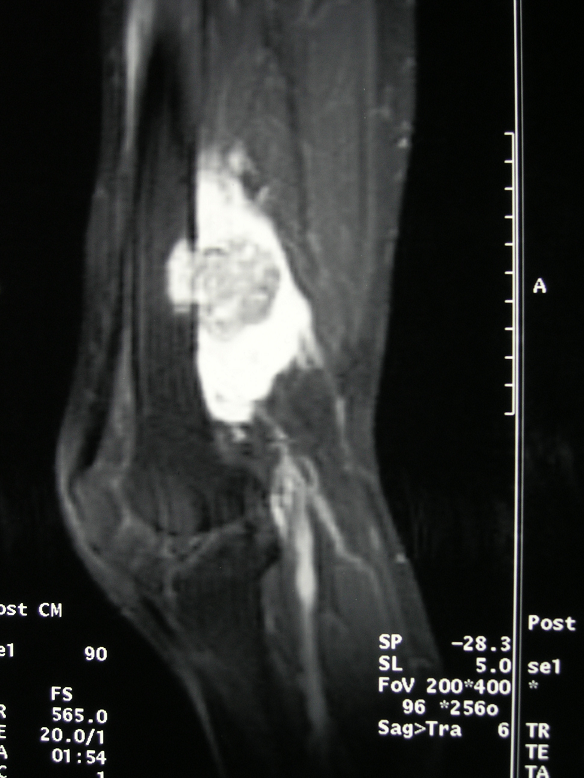

复发肿瘤MRI-T1WI

复发肿瘤MRI-T2WI

复发肿瘤MRI增强像