侵袭性纤维瘤病(Fibromatosis)

纤维瘤病包括多种良性纤维母细胞增殖性疾病,按照Enzinger和Weiss分类,将纤维瘤病分为表浅型和深部型两类,各类按部位又分为多种亚型,其中深部型纤维瘤病包括腹外、腹壁和腹内纤维瘤病,需要骨科医师处理的腹外纤维瘤病,其侵袭性介于纤维瘤和纤维肉瘤之间,又称为侵袭性纤维瘤病。侵袭性纤维瘤病的局部特征类似于低度恶性肿瘤,但组织学表现为良性病变,不发生远处转移。侵袭性纤维瘤病年发病率约为3~4/100万,非常少见。

一、临床特点

1.年龄

25~40岁为发病高峰年龄,儿童和青少年也不少见。

2.性别

无明显性别差异。

3.部位

多发生于四肢,肩部和臀部尤为多见。位于下肢者在大腿、小腿后侧多见。

4.症状与体征

本病起病缓慢,表现为深部的无痛性肿块,无明显自觉症状或稍有不适感。肿瘤形状不规则或呈椭圆形,其长径与受累肌纤维方向一致。肿瘤的大小与病程长短有关,直径从数厘米到十几厘米。肿瘤边界不清,无压痛,质坚韧如橡皮,活动度差。体积较大的肿瘤可影响关节活动,出现血管、神经受压表现。

二、影像学特点

1.X 线特点

常规X线检查并不能显示肿瘤本身,但可显示少数肿瘤侵蚀骨皮质引起的骨骼边缘不规则破坏。

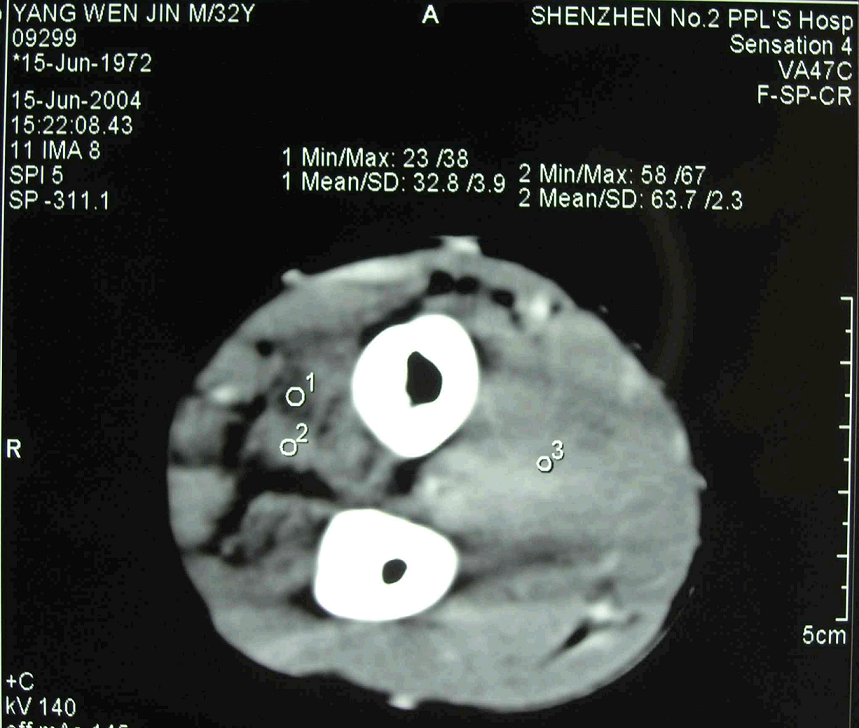

2.CT特点

CT片病灶呈等于或低于肌肉密度,增强扫描有明显强化,CT值可达100~110Hu。

3.MRI 特点

病灶边界不清楚,信号不均匀。T1WI呈等于或低于肌肉信号,增强后呈中等到明显强化。T2WI信号多不均匀,呈略低于或等于脂肪信号,病灶周围及中央可夹杂有低信号区,T2WI低信号区增强后无强化。

三、病理学改变

1.大体

肿瘤质地较硬,呈光亮白色,类似于肌腱,无包膜,边界不清,呈浸润性生长,多累及肌肉、腱膜、筋膜及关节囊,亦可侵蚀骨皮质引起骨骼边缘不规则破坏。

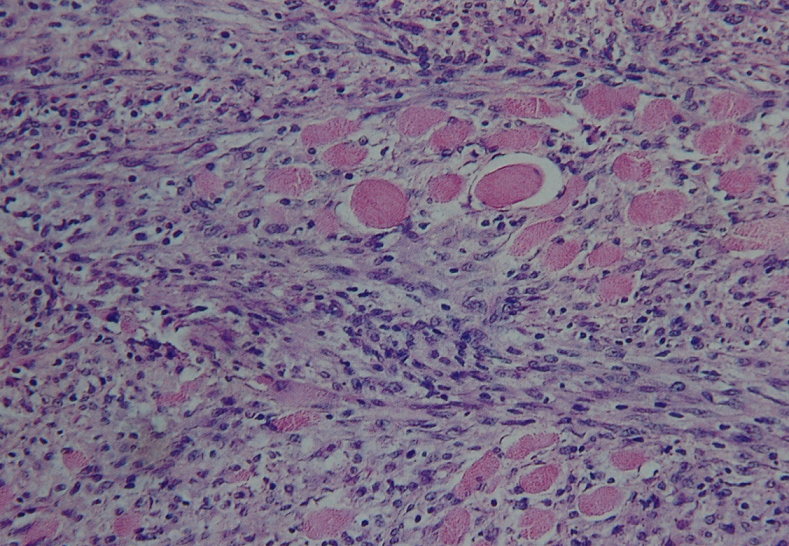

2.镜下

肿瘤组织主要由纤维母细胞、纤维细胞和胶原纤维呈波浪形排列构成,肿瘤无包膜,边界不清,广泛浸润于肌肉、腱膜、筋膜及关节囊等组织中。

四、鉴别诊断

1.纤维瘤

侵袭性纤维瘤病组织学改变与纤维瘤相似,但纤维瘤病范围较广泛、无包膜、边界不清、浸润性生长、手术后易反复复发等临床病理特征有别于纤维瘤。

2.纤维肉瘤

侵袭性纤维瘤病的局部表现类似于低度恶性纤维肉瘤,但组织学表现为良性病变,不发生远处转移。

3.臀肌挛缩症

因臀部纤维瘤病的患者常有臀部注射史,又伴有下蹲困难,体检时局部可触及深在的质硬组织而易误诊为臀肌挛缩。但臀肌挛缩多为双侧发病、硬块稍靠外侧、典型的跳步步态、髋部弹响,这些可与臀部纤维瘤病鉴别。

五、治疗与预后

外科手术是主要治疗手段,应行肿瘤广泛切除手术。放射治疗可作为辅助治疗方法,或无法手术者的姑息治疗手段。

广泛切除必须有一定的广度及深度,应该包括肿瘤周围一定的正常皮肤、肌肉、肌腱等组织及其深面一定的正常组织。如肿瘤侵及骨膜或骨质,应一并切除。如肿瘤包绕着重要的血管和神经,应作锐性分离,必要时可切除后作血管移植,严格掌握截肢术的适应症。

本病具有反复复发的特点,但不发生转移。复发时间多在术后1月~1年,少数可达10年以上。多次复发,可致病变累及范围更加广泛、保肢困难而不得不截肢。故必须强调早期诊断、早期手术、彻底广泛切除肿瘤是预防本病术后复发的关键。

六、典型病例

患者 男 30岁,右前臂侵袭性纤维瘤病两次局部切除术后3~6个月复发,肿瘤已侵犯尺、桡骨骨皮质。行前后侧联合切口肿瘤广泛切除、受累尺、桡骨骨质切除及前臂部分伸肌(腱)重建术,术后辅助放疗,已随访2年半无复发。

术前X线片

术前CT

术后X线片

术后2年X线片

组织学特点:增生的纤维母细胞浸润肌组织。