提到“尿结石”很多人都经常以为是“尿道结石”。其实所谓的“尿结石”在医学上术语是指输尿管结石。

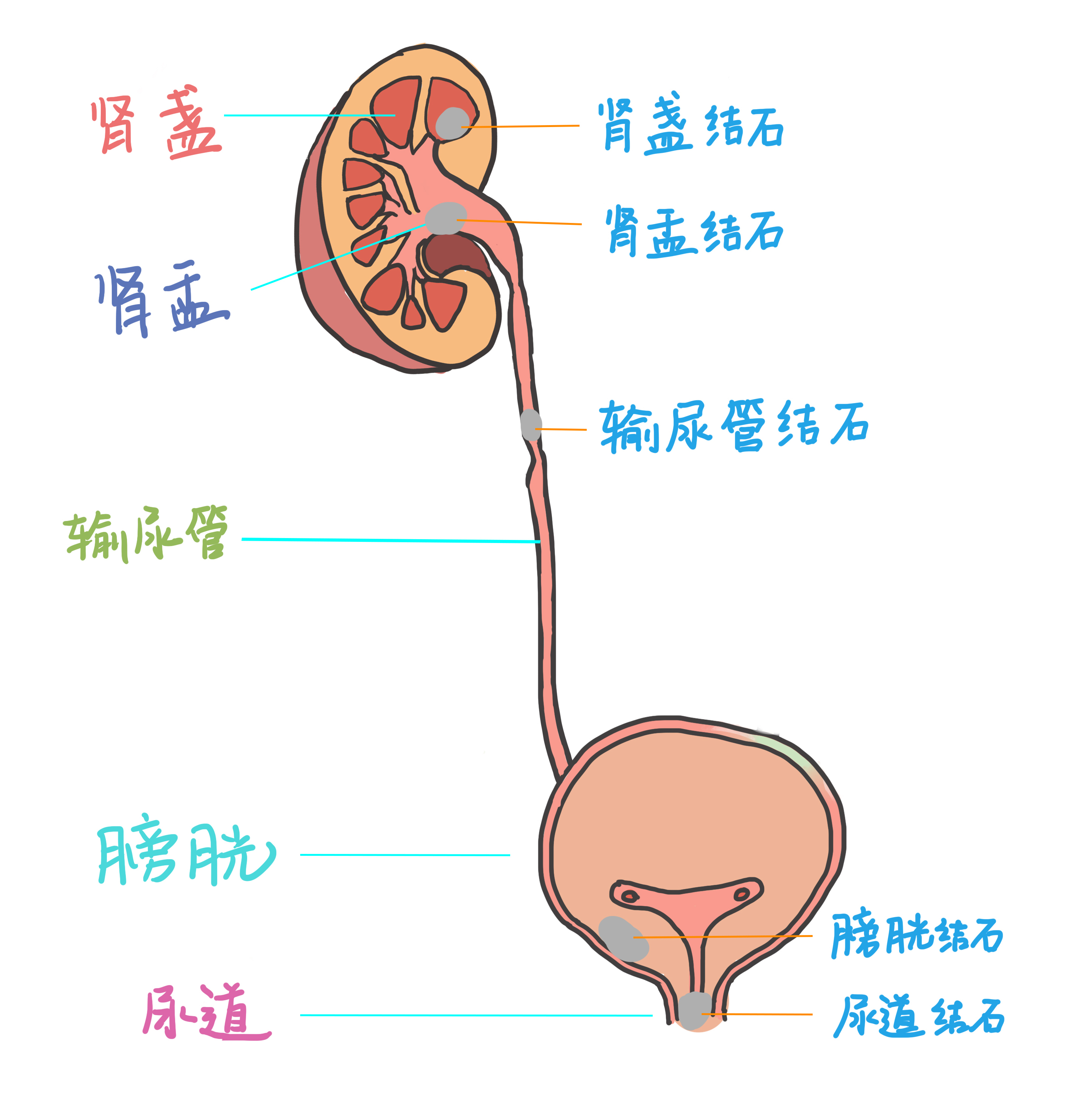

人体泌尿系统由上而下分别是肾脏,输尿管,膀胱,尿道。不管是尿液,还是结石,都是按照由上到下的顺序逐步走出泌尿系统的。

深圳是个开放包容的城市,“来了就是深圳人”。泌尿系结石在取名这方面也异曲同工,来到了哪个部位,就以这个部位的名字命名。比如,结石在肾脏就叫肾结石,结石来到了输尿管 就是输尿管结石。

通常情况下,小结石可以通过饮水和适当的运动自行排出体外。比较大的结石可能会因为体积比通道大,堵塞在泌尿道的某个地方,从中作梗,阻止尿液从肾脏流到膀胱。

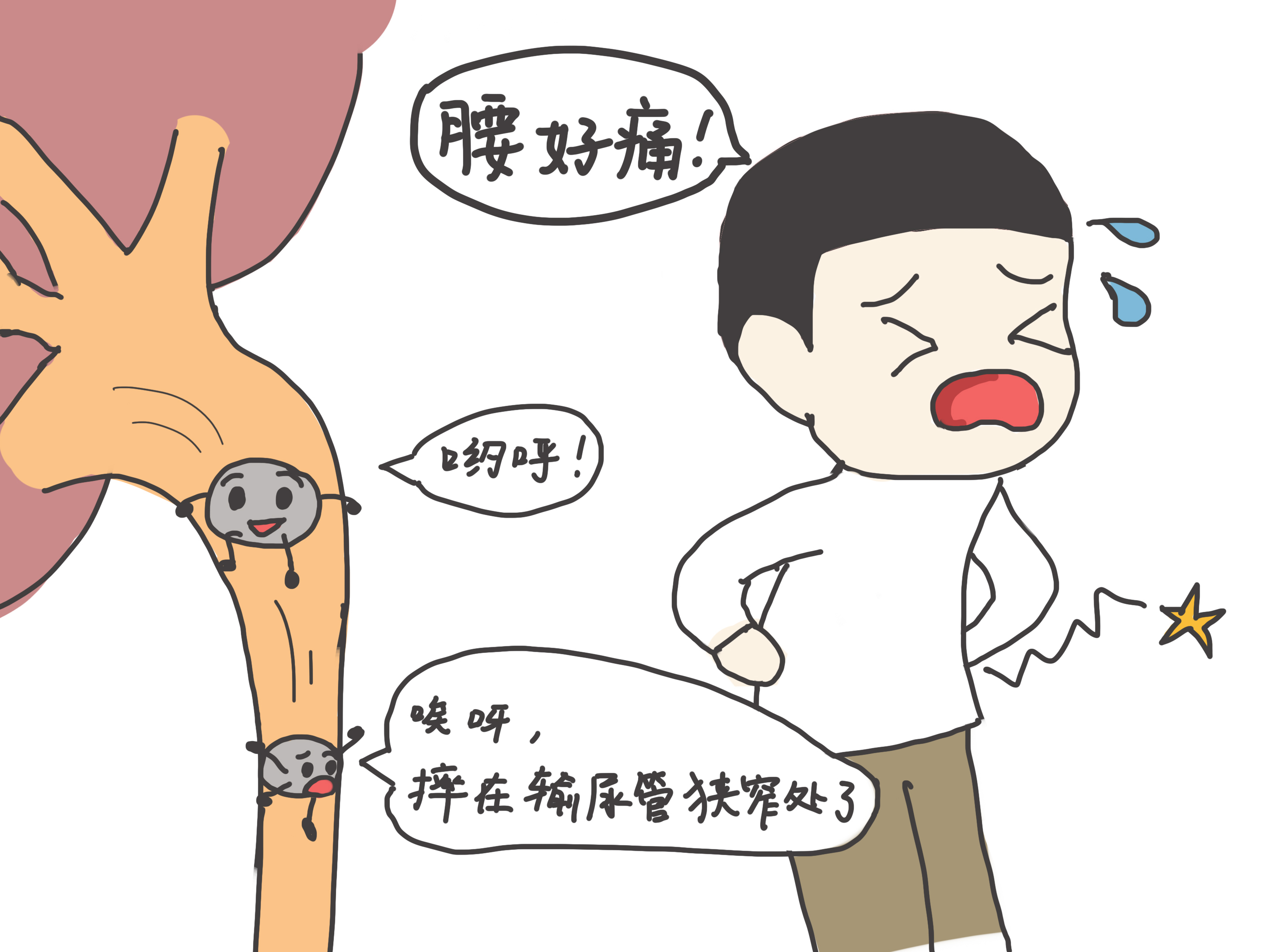

说到无痛性结石,我们先来了解有痛性结石。输尿管结石是一种常见的泌尿系统疾病,往往会让人联想到撕心裂肺的疼痛。有些结石在从肾脏向下掉入输尿管时,好似跳悬崖。一跃而下,一个俯冲撞击输尿管,直到停留在它过不去的狭窄处。然而它倒是不安分,随着人的日常活动,在输尿管里上蹿下跳,左冲右撞。这些刺激导致输尿管痉挛和急性肾盂内压升高,让人疼痛难忍,这种疼痛叫做肾绞痛。门诊中见到弯着身子扶着腰、抱着肚子,面容痛苦到扭曲的患者,往往就是被这种输尿管结石折磨。有时候可能还会同时伴有尿频、尿急等膀胱刺激症状,或恶心呕吐等消化道症状。

但是有些结石患者却没有泌尿系结石这种典型的疼痛症状,而是出现其他非典型部位的不适。这种沉默的输尿管结石稳稳地卡在输尿管中,做个让人不会疼痛的“安静的美结石”;有的输尿管结石猥琐发育,闷声发大财,越变越大,最后完全堵塞输尿管。这些结石可能全程没有让患者没感觉到疼痛。

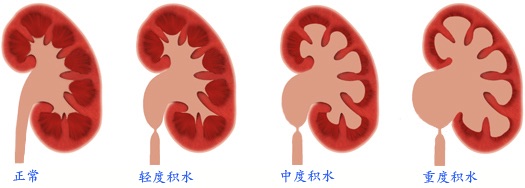

有的输尿管结石患者在发生肾绞痛后,只做止痛治疗,没有根本性处理结石问题,治标未治本。未得到及时处理输尿管的结石,不停地摩擦输尿管,输尿管周围就会发生炎症反应,慢慢形成息肉。如果息肉越长越大,就可能将结石裹起来,嵌顿于输尿管,形成输尿管梗阻,阻碍尿液的排出。尿液积聚在肾脏,就会慢慢引发毫无症状、不痛不痒的肾积水。如果不及时治疗肾积水,可导致肾功能损害。肾积水的程度反映肾脏功能的损害程度。不痛不痒只是输尿管结石酿成更大伤害之前,所营造的假象。这种“温柔”无痛的输尿管结石,常常会被人们忽略,而这“温柔”的结石,也往往会给人“温柔一刀”。

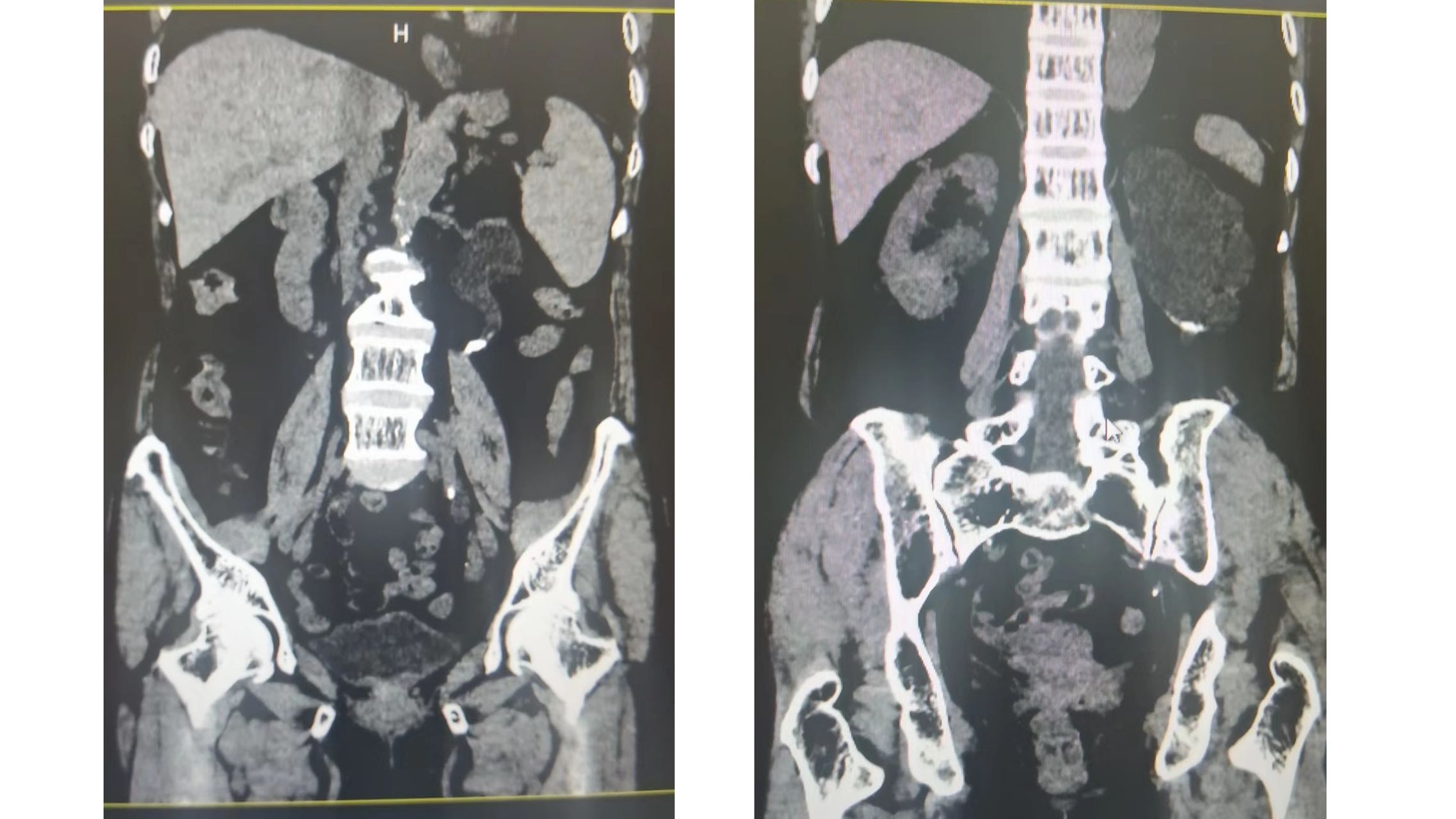

这种悄无声息的结石对肾脏的危害极大。很多患者在平时毫无痛苦的情况下,根本无法察觉到身体异样,等到体检发现肾积水时,肾脏却已失去功能。打个比方:崭新的、还未吹起的气球是规整,表面平坦的。当给气球打满空气,并且放置比较长时间后,把空气放走,气球表面就变得薄薄的,皱皱的。肾脏的皮质层就像气球一样,肾内长期积水,导致皮质不断被撑起来,变薄;如果此时把肾内积水排出,肾脏就像一个放掉空气的气球,干瘪褶皱。这个状态的肾脏,功能就被大大损坏了。如果输尿管结石能尽快排出体外或者及时进行手术治疗,肾积水消失,肾脏多数可以恢复正常。但如果输尿管结石长期被结石堵住,肾脏的功能就会随时间流逝越来越差。

长期嵌顿结石不仅会引发肾积水,还可合并感染。通常尿液是无菌的,但是如果有泌尿系梗阻存在,梗阻引发膀胱残余尿和尿路积水等情况,淤积的尿就成了现成的细菌培养基,大量的细菌滋生后可形成絮状物沉淀,并且进一步形成结石。在结石排出或取出前,感染是很难治愈的。感染性结石生长快,术后复发率高。感染甚至可以进一步加速结石的增长和对肾实质的损害。因此要高度重视感染性结石。且这种长期嵌顿的输尿管结石感染可能继发肾盂肾炎,肾积脓,肾周围炎及肾周脓肿和膀胱炎等。为防止感染,患者就只能切除肾脏。因此,我们泌尿外科医生,也会将它称作“沉默的杀手”。

因肾积水导致肾萎缩、失去功能,最终不得不切掉肾脏

由此可见,时间是加持“沉默的杀手”杀伤力的重要武器,同样也是患者尽量躲过杀手攻击的筹码,结石的早期发现、早期治疗显得尤为重要。

特别是在已经确诊的情况下进行药物排石,疼痛消失了也一定要复查彩超或CT等相关影像学检查,确保结石排出,梗阻得到解决。若仍未得到解决,就要采取手术治疗的方式对付它了。

建设健康中国,既要靠医疗卫生服务的小处方,又要靠社会整体联动的大处方,树立大卫生大健康观。在全方位全周期医学模式中,个人对自己的健康负责同样重要。

很多人很注重自己的健康,但是由于不了解疾病的存在,或者不了解疾病的成因,想要进行科学的自我保健,却不知从何做起。

其实结石的自我保健防治并不难,大家可以多喝水、控制饮食、适量运动、建立健康的生活习惯、定期检查;也可做通过结石成份分析,科学的指导饮食和改变生活习惯,预防结石的发生和复发。泌尿结石手术治疗早已进入微创时代,输尿管镜或输尿管镜软镜能无创、安全的解决大部分早期发现的结石。

在健康中国建设的过程中,促进健康,建设健康中国,是国家、社会、家庭和个人的共同责任。让我们医患携手,共同建设健康中国!