薄氏腹针·2023

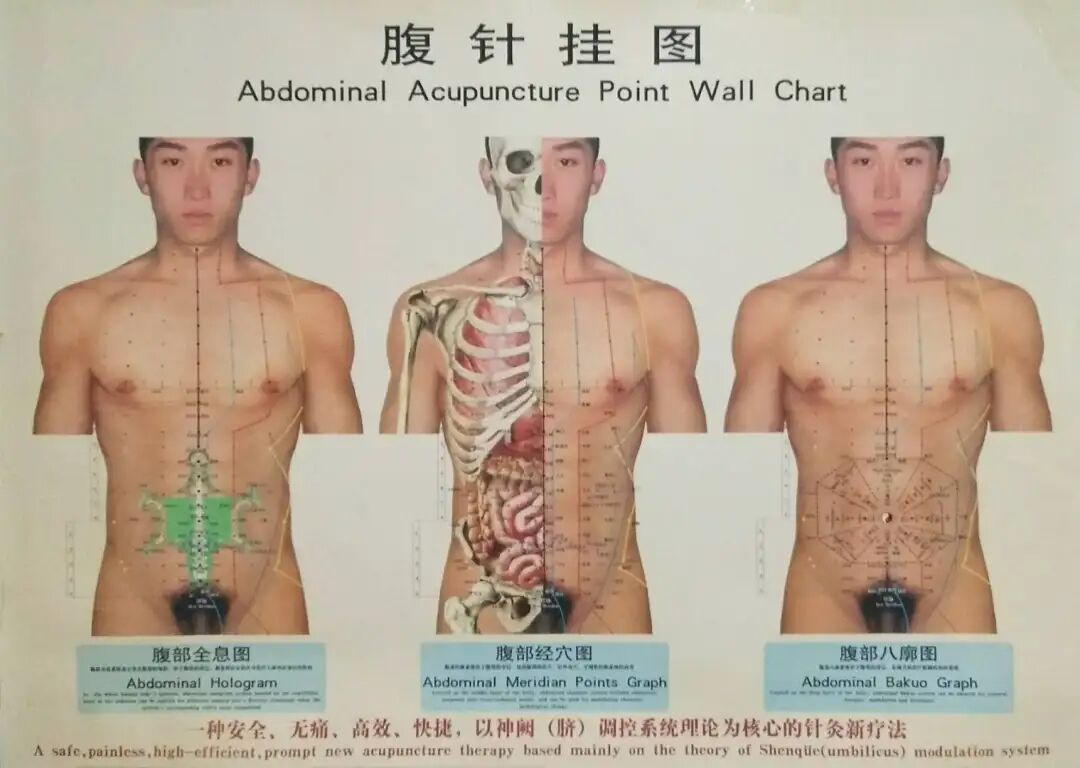

“腹针疗法”又称:“薄氏腹针”是由薄智云教授在发现先天经络的基础上,发明创立的具有完整理论体系和标准化、规范化的临床治疗方法。“腹针疗法”以传统的中医理论为基础,根据中医的原则,从“理、法、方、穴”及操作技术等针灸相关的知识体系研究,通过长期大量的临床经验总结,找到了针灸处方的规律。完成了“处方标准化、操作规范化、辩证条理化”的研究。使针刺腹部穴位,便能激发神阙调控系统,达到调节脏腑、经络以治疗全身慢性病、疑难病为主的一种新型无痛快速针灸方法。

从1972年开始,经过薄智云教授20年潜心研究,发现“腹壁浅层有一个影响全身的系统,全身部位均可找到应答关系的穴位,我们只需要按照要求,于腹壁的浅层刺激相关穴位,就可以迅速产生疗效”。无痛、高效是腹针疗法对慢性病、老年病和疑难病治疗上的特点,经30年的推广证明:在许多疾病的临床报道中有效率都在90%以上,有立竿见影的效果。目前被广泛地应用于临床医疗和康复医学、减肥、美容、健康保健之中。治疗范围涉及骨科、妇科、内科、脑神经科、康复科、肿瘤科、精神科等多学科病症,发表论文3000多篇,在国际医学界已被广泛的传播。

腹针疗法定义:

腹针疗法是以神阙调控系统和脏腑经络理论为指导,通过针刺腹部穴位治疗全身疾病的疗法。腹针疗法被广泛地应用于:养生、保健、治未病、临床医学、康复医学等领域。

先天经络介绍:

先天经络系统是发源于胚胎期的气血输布与调控系统,从母体汲取营养而逐渐形成人形的初始态。当发育到成熟阶段后,与母体分离,进入新生儿阶段。成为一个世界上鲜活的生命体,开始独立的自然人的旅程。

先天经络由两部分组成:调节全身的系统和调节脏腑的系统。她们都位于腹部的不同深度的腹壁中,可以通过针刺不同的深度,进行全身或脏腑的调节。

先天经络的功能:

先天经络系统可以作为独立的系统,在中医传统理论指导下进行使用。也可以配合传统针灸使用,为临床疗效的提高进行优势互补。

图文部分来自网络资料,非原创,未详说明,表示歉意。如涉及侵权行为,请告知马上删除,特此说明。