一、黄褐斑的中西医成因解析

1、西医视角

①核心诱因:遗传、紫外线照射、雌激素水平波动(如妊娠期、更年期)、氧化应激、皮肤屏障受损及情绪压力。

②高危人群:女性占比超90%,亚洲人群因表皮黑素细胞活性高更易患病。

2、中医视角病机三要素:

①肝郁气滞(地图状色斑):情绪压抑→肝失疏泄→气血瘀滞→面部色素沉积。

②脾虚湿困(颧部暗沉):脾胃虚弱→湿浊内停→痰瘀互结→肌肤失养。

③肾阴不足(面颊外侧色斑):肾阴亏虚→虚火上炎→扰动气血→色素代谢紊乱。

二、针灸治疗黄褐斑的核心方案

1、针灸理论与选穴原则

①整体调节:远端穴位(如合谷、血海、太冲)调节内分泌,改善气血运行。

②局部疏通:面部穴位(颧髎、四白、阿是穴)激活局部代谢,抑制黑色素生成。

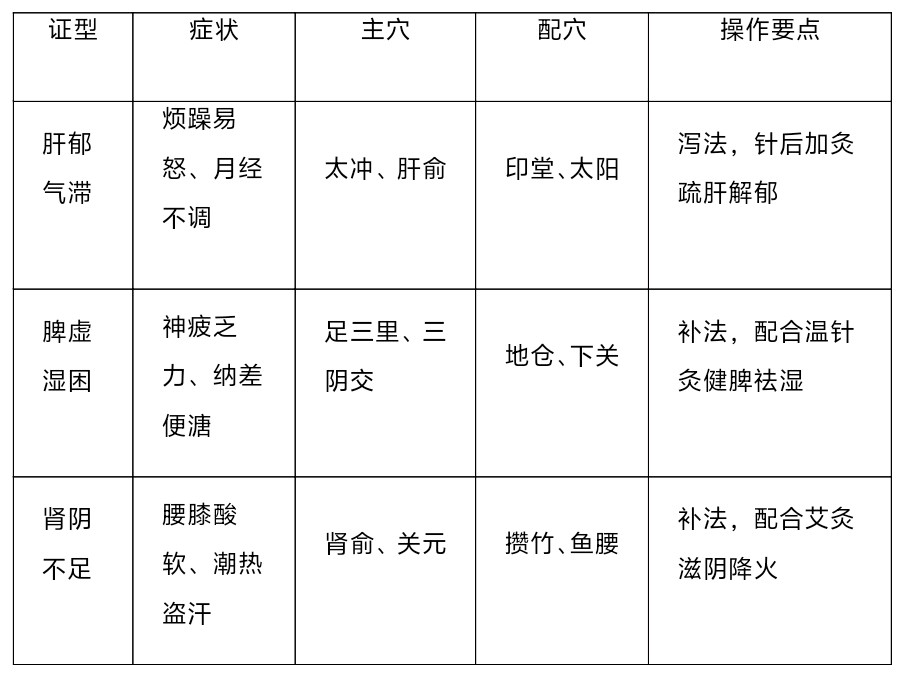

2、辨证分型与取穴

三、雷火灸的特色疗法

1、雷火灸的作用机制

①热力渗透:燃烧艾条产生的近红外线穿透真皮层,促进血液循环。

②药力协同:艾绒配伍木香、沉香等中药,温经散寒、化瘀通络。

③全息调节:通过面部反射区(如阳白对应垂体)调节内分泌系统。

2、雷火灸操作规范

①选穴:阳白、颧髎、四白、迎香(面部美容穴)+肝俞、脾俞、肾俞(背部全息穴)。

②手法:

雀啄法:在穴位上方2-3cm快速点灸(刺激穴位)。

螺旋法:在色斑区域环形移动(促进药物渗透)。

回旋法:大范围扫动面部(整体改善微循环)。

③疗程:每周3次,每次20分钟,10次为一疗程。

四、联合疗法增强疗效

1、针灸+雷火灸协同作用

①针灸:调节全身气机,抑制酪氨酸酶活性(降低黑色素生成)。

②雷火灸:局部热力加速药物吸收,提升SOD活性(抗氧化)。

2、辅助疗法

①中药面膜:白芷(美白)、白芨(收敛)、茯苓(祛湿)等打粉敷面,每周2次。

②穴位埋线:在肝俞、脾俞埋入羊肠线,长效刺激调节内分泌。

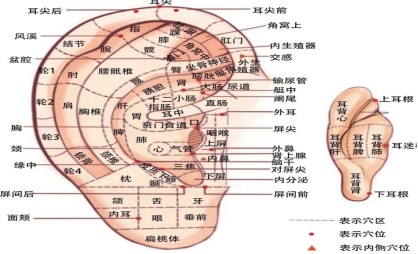

③耳穴压豆:贴压内分泌、肝、肾、面颊穴,每日按压3次。

五、现代科学机制验证

①内分泌调节:针灸降低血清雌激素水平(《中国针灸》2023),雷火灸抑制促黑素细胞激素(MSH)分泌。

②抗氧化作用:联合治疗使SOD活性提升30%(P<0.05),MDA(氧化产物)下降25%(《中西医结合皮肤性病学杂志》2024)。

③基因调控:下调 MITF 基因表达(抑制黑色素细胞分化),上调 Bcl-2(抗凋亡保护角质层)。

六、治疗方案与注意事项

1、标准化流程

①第一阶段:前2周针灸 + 雷火灸联合治疗(每周2次)。

②第二阶段:后4周交替使用针灸与雷火灸(每周2次)。

③巩固阶段:每月1次维持治疗,配合耳穴压豆。

2、禁忌症

①急性炎症期、瘢痕体质、凝血功能障碍者禁用。

②妊娠期、哺乳期女性慎用面部针灸。

3、日常管理

①防晒:使用SPF50 +防晒霜,配合物理遮挡(帽子、口罩)。

②饮食:增加番茄(含番茄红素)、绿茶(多酚类)摄入,减少光敏性食物(芹菜、香菜)。

七、结语

针灸联合雷火灸通过 “整体调节+局部强化” 双通路作用,在黄褐斑治疗中展现独特优势。临床数据显示,联合疗法总有效率达 85.7%(P<0.01),显著优于单一疗法(《针灸临床杂志》2025)。建议患者在专业医师指导下制定个性化方案,结合生活方式调整,实现色斑淡化与体质改善的双重目标。

专家提示:黄褐斑治疗周期通常需3-6个月,建议每4周拍照记录进展,及时调整方案。

参考文献

1.《中医皮肤科学》(第4版,高等教育出版社)

2.Chen et al. Combined acupuncture and moxibustion for melasma: A randomized controlled trial. Chinese Acupuncture & Moxibustion 2023;43(6):589-594.

3.《现代皮肤病学》(第2版,人民卫生出版社)

善延堂《中医面部年轻化门诊》主诊专家徐继辉:

深圳市龙岗区名中医,主任医师,硕士研究生 ,从事中医临床工作近40年,擅长针药并用,并在传统针法的基础上研究出“徐氏平次九针法”、“清热徐三针”、“滋阴徐三针”、“徐氏毫针杵刺法”、“乾坤七星针法”等先进针法,结合中医治未病理念治疗各种常见病、多发病及疑难杂症,临床效果显著,深受大家好评。

1、中医美容:痤疮,黄褐斑,面部暗沉,面部松弛,法令纹,川字纹,鱼尾纹:对雕隆鼻,V雕提升,针雕丰太阳穴,横雕瘦双下巴,穴位埋线减重。

2、内科杂病:疲劳,感冒,咳喘,鼻炎,湿疹,肥胖,腹胀,便秘,失眠,焦虑,头痛头晕,术前术后及肿瘤放化疗后症状缓解,体质调理。

3、不孕不育,多囊卵巢综合症,复发性流产,月经不调,盆腔炎性疾病,HPV感染,产后病,乳腺结节,绝经前后诸病,妊娠期疾病,产后或人流、药流术后宫腔残留。

4、颈肩腰腿痛:颈椎病、腰椎间盘突出、坐骨神经痛、关节痛等。