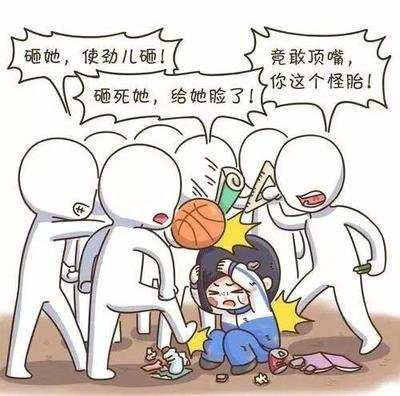

案例引入:当霸凌成为成长的阴影

案例1:肢体霸凌后的沉默

14岁的小明(化名)因体型偏瘦、性格内向,长期被三名同班同学在厕所殴打、辱骂。他多次试图隐瞒,但因身上淤青被母亲发现。父母追问后,他崩溃哭诉:“他们说我活该被欺负,我不敢反抗……”。

案例2:隐性霸凌下的抑郁

初二女生小芳(化名)因数学成绩下滑,被班主任当众嘲讽“脑子笨,考不上高中”。此后,老师刻意忽视她的提问,并暗示同学孤立她。小芳逐渐出现厌学、失眠、自残行为,被诊断为中度抑郁。

一、识别霸凌:理解伤害的本质

校园霸凌的特征包括蓄意性、重复性、身心伤害性,可能表现为肢体暴力、语言侮辱、社交孤立或网络攻击。青少年因大脑前额叶发育未成熟,长期受欺凌可能导致习得性无助(认为努力无效)、归因扭曲(如“我天生是失败者”),甚至神经生物层面的皮质醇水平异常。

家长需警惕的信号:

· 身体伤痕、物品丢失或损坏;

· 情绪突变(如焦虑、抑郁、易怒);

· 回避上学、成绩骤降、社交退缩;

· 自伤行为或极端言论。

二、应对策略:父母的科学干预路径

1. 心理支持:重建安全感与信任

2. 家校协作:推动系统性保护

3. 法律途径:维护权益与警示作用

4. 预防教育:培养孩子的“心理免疫力”

三、反思:超越个体应对的系统性挑战

校园霸凌的根源常与家庭功能失调(如父母情感忽视)、学校管理漏洞(如法治教育缺失)、社会文化纵容(如“孩子打闹正常”)相关。

家长需意识到:

结语

面对校园霸凌,父母既是孩子的“安全岛”,也是社会行动的“推动者”。通过科学干预、法律维权与系统性倡导,我们不仅能帮助个体走出阴影,更能为下一代构建更安全的成长环境。