随着男性生殖系统疾病和生育障碍发病率的增加,男性不育的诊治及生育力保存成为需要临床克服的难题。类器官是一种利用成体干细胞或胚胎干细胞在体外不同微环境中培养的细胞产物,具备和天然组织类似的组织解剖和生理功能。近年来,睾丸类器官在体外诱导精子增殖、分化等方面的技术有所突破,为解决上述问题提供了新的思路。本文对常见的睾丸类器官技术(微孔培养法、微流体培养法、三层梯度系统、气-液平面培养法、细胞外基质水凝胶支架、悬滴培养法、3D打印技术)进行了简要介绍,包括技术特点、研究情况和技术瓶颈等,并简要概述了部分常见的类器官培养液在睾丸类器官领域应用的特点和应用情况。

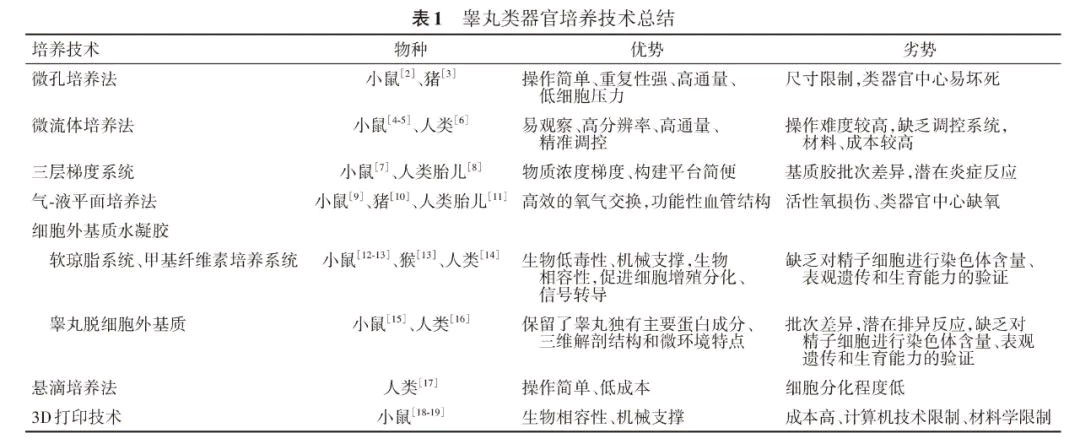

近年来,睾丸类器官培养技术经历了从二维到三维的演变,并不断结合新兴技术以改善类器官培养的微环境。例如,细胞芯片技术和微流体技术等,使得睾丸类器官培养条件更加接近体内生理条件,提高了其成熟性和体外精子生成的效率。尽管新型的睾丸类器官培养办法取得一定的成果,但不同技术之间仍存在不同的优缺点,下文将对部分睾丸类器官培养技术进行简要概述(表1)。

1.微孔培养法(microwell culture, MC):MC是通过使用具有大量重复微孔结构的微孔板实施细胞球体培养的技术。微孔板的制备依赖光刻、蚀刻、冷冻液滴/气泡/微珠复制成型、激光或3D打印等先进制造技术。鉴于其操作流程简单、易于高通量操作且具有出色的可重复性,MC技术已被广泛应用于高通量细胞培养和生理、病理、毒理研究平台建立等多个方面。通过调整孔径和孔内细胞密度,MC技术能够精确控制细胞球体的大小,进而对类器官生物学属性产生影响。

研究表明,MC技术能够培养出具有类似天然睾丸结构的二分区结构(即清晰的生精小管样结构和间质结构)和完整的细胞类型的睾丸类器官。自噬是一种细胞内降解和循环的机制,对于维持细胞内环境的稳定至关重要,生殖细胞通过增强自噬反应以应对细胞应激和损伤。因此,MC技术能提高细胞的存活率和自组装能力,维持类器官长期存活,可能与MC培养条件下自噬体数量减少有关。

值得注意的是,MC技术培养的睾丸类器官在空间解剖结构上与天然组织存在差异,表现为生精小管上皮细胞位于睾丸类器官的外围,而间质室则位于睾丸类器官的内部。此外,传统的静态培养方法在氧气和营养物质的交换方面存在局限性,容易导致细胞球体中心缺氧坏死,这可能对类器官的长期培养和功能维持构成挑战。

2.微流体培养法(microfluidics culture method, MfCM):MfCM是一种类器官芯片(organoid on a chip, OoC)技术与微流体调控技术的集成类器官培养方法,通过微流体调控技术,能够更好地还原器官循环灌注的特点,从而模拟器官微环境和功能,同时实现高通量培养。目前OoC常采用具有良好生物相容性和透明度的聚二甲基硅氧烷,配合软光刻技术进行制作。

睾丸类器官长期培养面临的挑战之一是氧气、营养物质供给及代谢产物清除。为了克服这一挑战,有研究团队将MfCM应用于啮齿类动物睾丸类器官的培养,设计了一种利用静水力调节电阻,进而调整流体流量的无泵微流体装置。该装置使用聚碳酸酯多孔膜将OoC分为双层通道,上层通道是培养液流通道,下层通道是组织装载通道,多孔膜则模拟毛细血管内皮的通透作用。与体内移植精原干细胞(spermatogonial stem cells, SSCs)相比,上述装置在SSCs体外扩增的表现更加高效,为建立高通量体外生精平台提供了新的技术支持。同时,功能性精子/单倍体精子的产生也为体外生精提供了线索。有研究团队认为有泵和无泵的微流体装置在维持和培养精原细胞方面表现无差异。

目前,关于睾丸类器官的研究在一定程度上局限于单一器官微环境的还原,未能体现机体的协调性。有研究团队采用MfCM共培养人类肝脏和睾丸的类器官,得到的肝脏和睾丸类器官表现出细胞稳定性和完整性。这不仅为研究“肝睾轴”提供了新的模型基础,还进一步还原了睾丸微环境,促进了睾丸类器官的发育,使其更接近体内环境,从而能够进一步评价药物对肝脏和生殖的毒性关系。此外,血管化OoC在心脏和肠道类器官方面取得了一定成果,为解决类器官循环问题提供了新的途径。考虑到MfCM能够在体外长时间维持睾丸类器官,建立多器官血管化睾丸类器官共培养模型可能会进一步延长睾丸类器官存活,为实现生育力保存提供了新的线索,同时也能建立研究药理、毒理和代谢产物关系的新技术平台。然而,该方法仍面临挑战,包括技术难度较大、材料问题、缺乏高效的高通量调控系统和统一的评价标准,以及成本高等问题。