李先生今年68岁,是一位肿瘤患者,性格开朗,虽经历多次化疗的洗礼,依然爱说爱笑,广大患友都深受感染,常以跟他聊天为乐。然而,最近的李先生却上了头,常常唉声叹气!身心都承受了巨大的压力。近日,他遇到了一个令人困惑的问题:“医生,我最近总感觉左腿不对劲,肿得厉害,走路都费劲,刚下床走几步就觉得累,气喘吁吁的。我听说‘男怕穿靴,女怕戴帽’,我很担心!”

紧接着的检查让医生大为震惊:原来困扰李先生的“罪魁祸首”原来是“沉默的杀手”—肺栓塞。医疗团队迅速行动,为李先生进行了肺血栓碎栓治疗和导管内新型溶栓药物溶栓治疗。所幸,由于措施及时得当,李先生胸闷气喘的症状明显缓解,脱离了生命危险。

为什么会出现血栓?

原来,肿瘤和血栓之间,竟然有着千丝万缕的联系!某些肿瘤(如肺腺癌,胰腺癌等)通常造成超越正常的高凝状态,同时化疗、放疗等肿瘤治疗手段对血液系统产生的复杂影响,以及肿瘤患者身体状态的特殊性,都使得他们成为静脉血栓的高危群体。李先生的亲身经历,无疑为我们敲响了警钟。“脚肿”竟触发了一场生死攸关的肺栓塞危机。让我们携手深入探索,揭开深静脉血栓的神秘面纱。

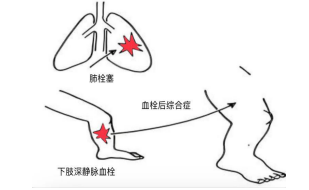

静脉血栓栓塞症(VTE)是血液在静脉系统内异常凝结,阻塞血管而引起的一系列病症。

在深静脉血栓(DVT)的形成中,下肢是其主要的好发部位,根据位置的不同,深静脉血栓可细分为下肢近段深静脉血栓和下肢远端深静脉血栓。下肢近端的深静脉血栓栓塞是肺血栓栓塞症(PTE)栓子的主要“发源地”。

肺血栓栓塞症作为一种紧急且严重的并发症,对生命质量造成严重影响,并显著增加死亡风险。而血栓后综合征则可能在深静脉血栓治疗后持续存在,表现为肢体肿胀、疼痛、皮肤变化等症状,进一步影响患者的康复与生活质量。

1)“易栓体质”

易栓体质是指患者体内形成血栓的风险高于正常水平的一种病理状态,与遗传因素、环境触发因素(手术、创伤、妊娠、肝肾疾病、癌症等)和生活方式(肥胖、吸烟、久坐等)有关。

在癌症患者中,静脉血栓形成已成为仅次于肿瘤本身的第二大死亡原因,导致患者死亡的重大威胁,其严重性不容忽视。静脉血栓发生率因原发肿瘤部位、肿瘤分期、病理类型、分子特征等不同而异。

2)那些肿瘤患者容易形成血栓?

肿瘤患者较非肿瘤患者静脉血栓栓塞风险升高4~8.5倍,首次发生静脉血栓栓塞的病例中20%~30%与肿瘤相关,其中接受化疗的患者约占13%。

在不同肿瘤类型中,静脉血栓栓塞发生率为4%~20%,高发肿瘤类型为胰腺癌、肺癌、胃肠道肿瘤、卵巢癌。妇科恶性肿瘤手术后静脉血栓栓塞发病率为2.90%~19.87%,静脉血栓栓塞风险较妇科良性疾病患者高14倍。对于初次诊断的活动期肿瘤患者,静脉血栓栓塞发生风险要高于其他时期。多数肿瘤患者在最初的3个月内发生静脉血栓栓塞事件,6个月时达到累积发生率的高峰。

深静脉血栓形成通常与静脉血流淤滞、血管壁异常、血液成分异常相关,称为“Virchow三联征”。

癌细胞会分泌一些“坏因子”,让肿瘤患者处于“高凝状态”,就像血液里加了凝固剂一样(血液成分异常);再加上肿瘤患者常常要接受手术、放化疗等,长期卧床,这些都让血流变得更慢、更粘稠(血流缓慢)。如果患者本身还有高血压、糖尿病、心脏病等基础病,血栓形成的机会随之显著提高(血管损伤)!

VTE有那些高危因素?

l 患者本身因素:高龄、卧床、既往静脉血栓栓塞病史、感染、吸烟、肝肾功能不全等。

l 肿瘤相关因素:肿瘤引起血液淤滞、血液高凝等。

l 治疗相关因素:手术、化疗、靶向治疗、免疫治疗、抗肿瘤支持治疗(如应用人促红细胞生成素)和中心静脉血管通路植入等会增加静脉血栓栓塞形成的风险。

多项研究表明,VTE可导致肿瘤患者的不良预后,与较短的总生存时问和较高的复发风险相关。肿瘤性疾病合并VTE在6个月的死亡风险增加3倍。

如果能早期识别肿瘤患者出现血栓,甚至预防血栓形成,就能避免很多“猝死”。记住三个“信号灯”:下肢肿胀、呼吸困难、头痛。

l 下肢肿胀:可能是深静脉血栓在作怪,让血液回流受阻;下肢肿胀往往是因为下肢深静脉血栓形成,造成深静脉血液回流受阻,而血液淤积在下肢深静脉,可以引起下肢局部肿胀、疼痛或压迫感。

l 呼吸困难可能是肺栓塞的“警报”;由血栓引起的肺栓塞也称肺栓塞。患者突然发生不明原因的虚脱、面色苍白、出冷汗、呼吸困难等。肺血栓栓塞的症状多样,缺乏特异性。常见症状有呼吸困难及气促、胸痛、晕厥、咯血等。

l 头痛:当出现脑部血栓的时候,可能会伴有血管痉挛,发病后会出现头痛。同时,伴有头晕、颅神经受损、肢体运动和感觉功能障碍。而当脑血栓发病时血压会增高,会出现头痛、恶心、呕吐等症状。可能是脑部血栓的“预警”。

l 早发现:强化住院及门诊肿瘤患者的VTE风险评估,尤其在全身治疗启动时及期间,定期评估以降低风险。

l 早诊断:根据患者病史、临床表现、辅助检查及影像学检查进行诊断。多普勒超声检查可显示静脉结构、血栓部位及形态、管腔阻塞程度、血管周围组织等,为VTE首选诊断方法。

l 早治疗:对于没有抗凝禁忌症的患者,强烈推荐尽早开始使用抗凝药物,并持续至少6个月的抗凝治疗(1A类推荐)。而对于那些由于特殊原因无法接受抗凝治疗的患者,如果患有急性近端下肢DVT(深静脉血栓形成),则推荐使用可回收或临时下腔静脉滤器作为次优选择(2A类推荐),以预防血栓脱落导致的严重并发症。

l 日常护理:

休息与体位:急性期严格卧床休息10-14天,患肢抬高20-30°,避免挤压,减少血栓脱落风险。离床活动时,使用弹力袜或绷带促进静脉回流。

饮食调理:推荐低脂、低盐、高蛋白、高维生素的清淡饮食,多摄入新鲜蔬果,禁烟酒,保持充足水分摄入,降低血液黏稠度。

生活习惯:遵医嘱服药,戒烟限酒;注意患肢保暖与清洁,预防感染。

心理护理:关注患者心理状态,减轻其因疼痛、肿胀产生的心理负担,积极沟通,解释治疗意义,增强患者信心与配合度。

【参考指南/共识】:

1. 2024版CSCO《肿瘤患者静脉血栓防治指南》

2. 2023版美国血液学会《2023年静脉血栓栓塞症管理指南》

【作者介绍】:

朱丽全 坪山中心医院肿瘤科住院医师 医学硕士

南方医科大学肿瘤学专业硕士毕业,擅长肺癌、鼻咽癌、头颈部肿瘤、消化道肿瘤的综合治疗、个体化靶向治疗、免疫治疗及姑息支持治疗。发表SCI论文2篇,其中以第一作者发表SCI论文1篇,获实用新型专利1项。

孙君重 深圳市坪山区中心医院肿瘤内科主任 主任医师

博士 副教授,硕士研究生导师

世界中医联合会肿瘤康复委员会副会长

中国医药教育协会老年医学与健康促进专业委员会主任委员

中国抗癌协会肿瘤微创急症治疗委员会副主任委员

中国抗癌协会癌症姑息治疗专委会常委委员

中国老年肿瘤专业委员会委员

国家自然科学基金评审委员会评审专家

从医近30年,擅长各类恶性肿瘤的综合治疗,特别在乳腺癌、肺癌和结肠癌等疑难疾病的诊断和化疗、内分泌治疗以及分子靶向、免疫治疗方面具有丰富的经验和独到的见解。主持多项国家自然科学基金、国家重点研发计划“智能机器人”重点专项、首都医学发展科研基金、吴阶平医学科研基金等项目的研究工作。曾获中华医学科技一等奖、北京市科学技术二等奖、军队医疗成果二等奖等多项奖项。在国内外核心医学期刊发表论文70余篇,其中,以第一作者或通讯作者SCI收录论文26篇,单篇最高影响因子10.6分,主编专著2部,参编专著4部。曾三度被评为好 大 夫在线之中国“2015年度好大夫”、“2017年度好大夫”及“2023年度好大夫”。