在医学影像的引导下,利用各种微创器械进行疾病治疗,这就是介入放射学技术的魅力所在。它使原本只能进行影像检查的CT、MRI等设备,也能发挥治疗效果,真正实现从“影像”到“治疗”的跨越。

介入放射技术根据不同的治疗方式,可以分为经血管介入技术和非经血管介入技术:

一、经血管介入技术

这类技术主要应用于血管疾病的诊断与治疗。在影像设备下,医生利用专门的微创器械,经皮穿刺建立血管通道,然后放入导管和导丝,进入血管内进行各种治疗,包括:

直接向肿瘤血管灌注化疗药物,提高疗效并减轻全身毒副作用。此外,针对肢体缺血等疾病,也可以灌注血管扩张药物。

使用各种栓塞材料通过导管释放到病变血管内,阻断血流,切断肿瘤的血供或止血。

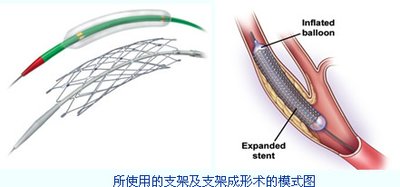

利用球囊导管对血管狭窄处进行扩张,也可以植入支架作为管腔的支撑。

向血栓形成的血管内注入溶栓药物,迅速溶解血栓,恢复血流。

二、非经血管介入技术

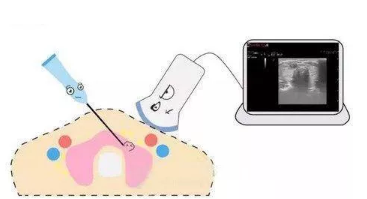

这类技术直接针对人体某一局部组织或脏器进行治疗,包括:

将特殊探针穿刺插入肿瘤组织,利用冷冻或加热的原理破坏肿瘤。

经皮穿刺肝脏,进入扩张的胆道置入引流管,用于治疗梗阻性黄疸。

将引流管置入脓肿内,引流脓液。

介入放射技术最大的优势在于其微创性。相比开腹手术,它可以大大减少患者痛苦,降低手术风险,使很多不能手术的病人也能得到治疗。同时,在影像的实时监控下,精准定位病变并进行治疗。

但是,这些技术也有一定的风险,比如血管穿刺造成出血,置管引流易感染等。操作过程中也需警惕对比剂过敏、栓塞物脱落引起的危险。因此,介入放射治疗必须在专业医生严格把控下进行。

可以预见,随着医学技术进步,介入放射学治疗将走向更精准、更微创的方向。届时,外科手术可能会逐步被“影像之下的微创放射之手”所取代,使更多病人从中受益。我们拭目以待吧!