肝脏作为人体的主要代谢器官,其健康状况直接影响到全身的疾病治疗与药物代谢,肝损伤都是常见的异常检查情况。风湿病患者常常会出现肝功能异常,这可能与疾病本身、药物治疗或其他合并症有关。今天,曾医生打算通过三个近期接诊的具体病例,来探讨风湿病患者肝损伤的不同原因及其干预手段。

病例一:晨曦(化名)

晨曦是一位中年的女性,三年前体检时发现肝功能异常,随后逐渐出现了一些不寻常的症状:皮肤逐渐变黑变黄、疲劳感、腹部不适、睡眠障碍和心境低落。她一直以为肝功能异常就应该在肝病科就诊,因此一直在专科随诊,并接受了近两年的Ursodeoxycholic acid(UDCA)治疗,但效果不明显。

诊断过程:

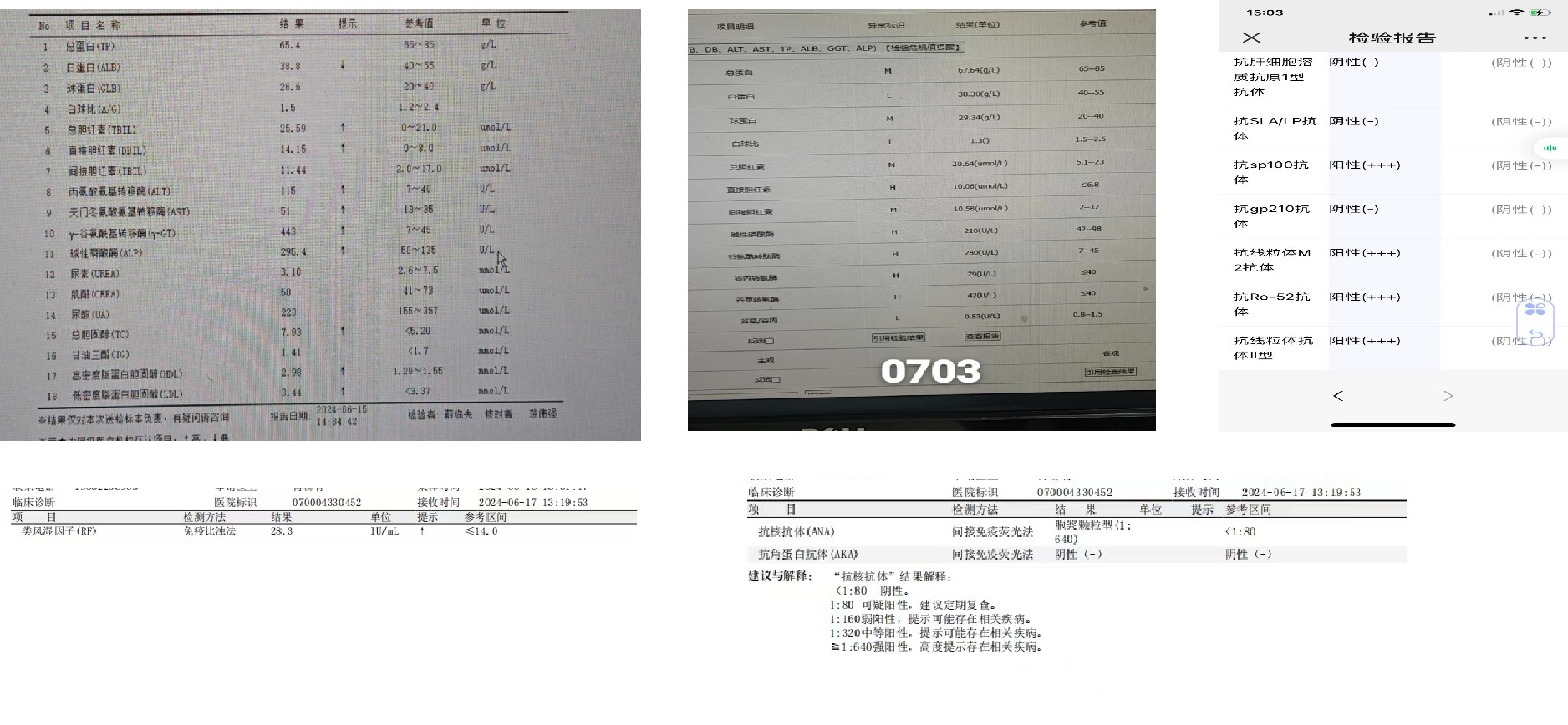

通过一位闺蜜的介绍,晨曦找到了曾惠琼医生。曾医生通过详细的体检和一系列的血液及影像学等检查,最终确诊晨曦患有自身免疫性肝病。

干预措施:

曾医生给予她激素和免疫抑制剂的治疗[1,2],联合我们医院中医科邱倩雯大夫的中医中药调理,一周后,晨曦的肝功能就有了很大程度的好转。这一病例表明,对于自身免疫性肝病引起的肝损伤,常规的肝病治疗如果效果有限时就要及时到风湿科就诊,排除自身免疫相关疾病,而针对病因的免疫治疗则可以显著改善病情。

病例二:王叔(化名)

王叔确诊类风湿关节炎已有30年。新冠疫情三年间,他很少出门,药物都是家人在药房购买。每年体检时,虽然发现肝功能受损,但家人没有重视,也没有及时找医生复诊。

诊断过程、干预措施:

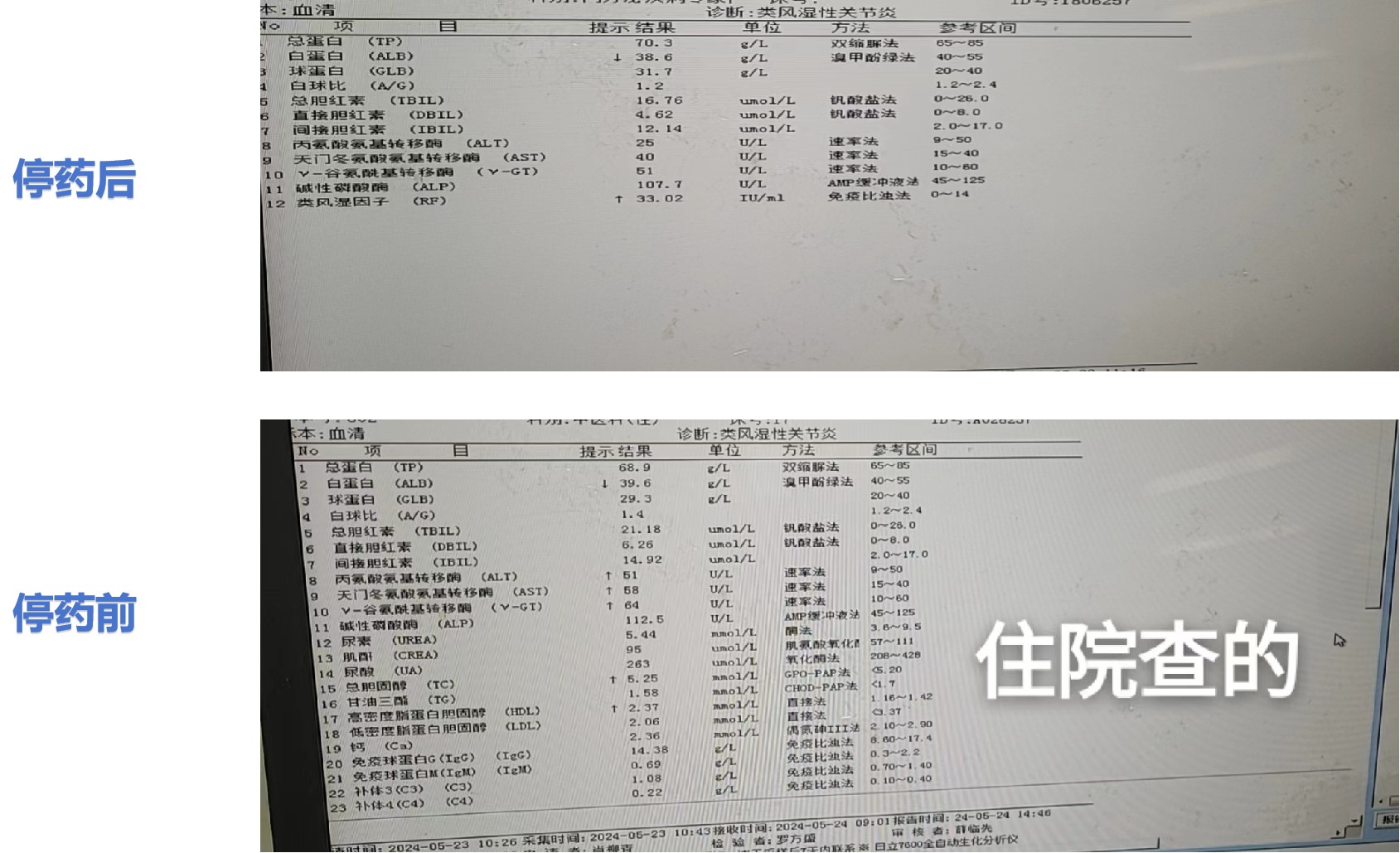

近期,他找到曾医生复诊后,通过仔细排查,我诊断他的肝损伤是由长期服用的药物引起的。我们立即停用了原来的药物,并对王叔进行了药物调整,幸运的是,他肝功能很快恢复正常。

这一病例说明了定期监测和评估药物副作用的重要性,尤其是在长期服用潜在肝毒性药物的患者中。合理调整药物,避免不必要的副作用,对于提高患者生活质量至关重要。

病例三:小刚(化名)

小刚最近单位体检发现类风湿因子升高,并偶尔伴有手关节不适。他以为自己得了类风湿性关节炎,于是到医院就诊,医生给他开了抗类风湿药物甲氨蝶呤联合来氟米特治疗。然而,服药一个月后,他感觉食欲下降,肝区疼痛。

诊断过程:

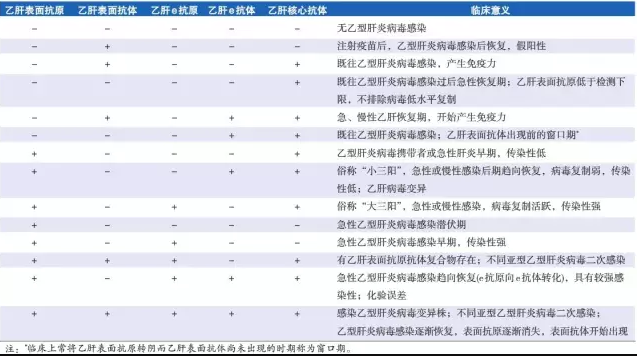

通过医疗网络平台推荐,小刚到福田区妇幼保健院风湿科找到曾医生。经过复查,我们发现小刚的肝功能受损,通过详细的问诊和检查,曾医生发现小刚有乙肝“小三阳”史20年,最终,小刚诊断为乙肝病毒感染(活动期)合并乙肝相关关节炎。除了乙肝,丙肝、甲肝等病毒性肝炎也可以引起相关风湿病。这个内容,曾医生前面整理过相关科普,有兴趣可以看看:风湿常见报告单分解解读(2)——类风湿因子升高的意义;

干预措施:

曾医生调整了小刚的治疗方案,保肝同时,加入了抗病毒药物。一个月后,小刚的肝功能恢复正常,手关节不适也得到了缓解。这一病例表明,对于病毒感染引起的肝损伤,必须针对病毒本身进行治疗,同时控制风湿病的症状。

总结

这篇文章通过三个真实病例展示了风湿病患者在遇到肝功能问题时,如何通过医生们的紧密合作和正确治疗得到改善。第一、强调原发病治疗的重要性,早发现、早治疗;第二、风湿病确诊时进行的检查不是一劳永逸,使用药物过程中也要根据医师叮嘱,定期复查,及时发现副作用并调整方案。

**参考文献**