皮肤科外用药物的原则

贺月华医生

发布于2023-12-06 21:45

阅读量4228

本文由贺月华原创

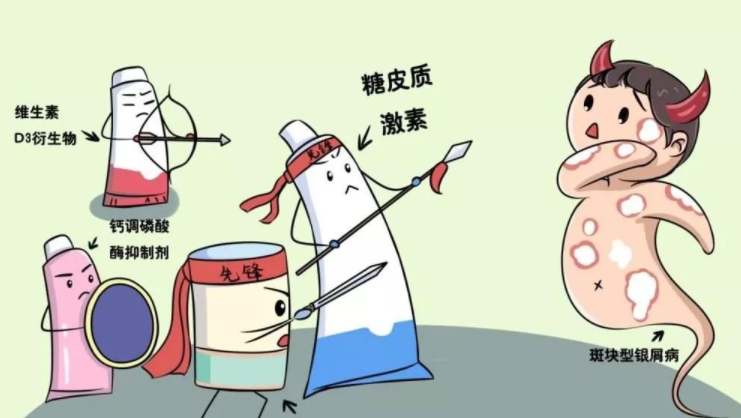

一、根据发病的原因及病理改变的程度,正确选择药物及剂型1、急性期:炎症表现有红、肿、丘疹、皮疹、水泡而无外溢者,用粉剂或洗剂为宜,因这类剂型有安抚、冷却、止痒及蒸发作用,可改善皮肤的血液循环,消除患处的肿胀与炎症,使患者感觉较舒适。急性时不能用糊剂及软膏剂,因能阻滞水分蒸发,增加局部的温度,可使皮疹加剧。急性开放性皮炎,则宜用湿敷,如大片糜烂渗液则选用适当的水溶液湿敷,促其炎症消退,如3%硼酸溶液具有散热、消炎、清洁作用,可用于急性皮炎,但配成软膏只能用于治疗慢性皮炎,否则阻碍局部散热,使渗出液更多,炎症更重。2、亚急性期:炎症表现为小片的糜烂,伴有少量渗出,也有为分散的丘疹或出现鳞片和痂皮,一般用糊剂,如无糜烂渗液,可用洗剂、霜剂等,有痂皮时先涂以软膏,软化后拭去,再用外用药物,使药物易吸收。3、慢性期:表现为干燥、增厚、粗糙、苔藓样变或角化过度,此期应选用软膏或霜剂、硬膏等。苔藓样变也可用酊剂,能保护滋润皮肤,软化附着物,使其渗透到病损深部而起作用。外用药的用法,一般有涂擦和贴敷两种方法,不同的个体和皮肤的部位,对各种外用药的适应性常有一定的差异,用药的原则应根据药物的浓度由低→高,面积由小→大,应视病情病损程度而定,如无副作用,再逐渐普及全身用药,不同部位的皮肤渗透速度也有一定的差异。吸收药物的量,随药物在赋形剂中的浓度增加而增加,如甾体类均因浓度增加而渗透作用增强。 小儿、妇女、成人面部,口腔附近,股内侧等部位,皮肤较柔嫩,都不宜采用刺激性强的药物,浓度也应低些,如有过敏或刺激现象,应立即停药或改用药物治疗,一种外用药久用后,作用往往会减弱,应经常轮换性质相似的药物,以提高疗效。封包疗法适用于银屑病,异位性皮炎,红斑狼疮和慢性手部皮炎。通常是在治疗区域用不透气聚乙烯薄膜(塑料袋)整夜覆盖在霜剂或软膏上面以增加局部皮质类固醇激素的吸收和效力。

1.根据不同的皮疹使用不同的药物剂型。如急性渗出期,使用溶液较好。亚急性期伴少量渗出时用糊剂或水粉剂。慢性皮损可用软膏等,有苔癣样变时还可用涂膜剂等。有糜烂,渗出时不能用酊剂。4.年龄和部位不同使用药物不同,如婴幼儿避免使用刺激性过强的药物。多毛部位不使用糊剂或水粉剂等。