前几天,去产科爱婴区查房,遇到新手妈妈在喂奶,由于体位及姿势的不恰当,新生儿很容易就从乳房上滑脱下来,饥饿的宝贝吃不到奶,哭闹、烦躁,体力消耗后疲劳入睡,影响了宝贝早期母乳摄入,既容易导致能奶量摄入不足,又影响母亲母乳喂养的信心……哺乳的体位或姿势真的有那么重要吗?是的,非常重要!

爬乳

今天,吴医生就跟宝妈们谈谈哺乳的体位及宝宝含乳的姿势,促进母乳喂养的成功实施,帮助新生儿尽快适应子宫外的生活……

一、哺乳时母婴的体位

1、哺乳体位:常见体位有仰卧位、侧卧位、半躺位、坐位、立位等;

其中侧卧位,更适合夜间哺乳,剖宫产手术后伤口疼痛的产妇。

侧躺式

2、抱乳方式:常见的有摇篮式、橄榄球式、交叉式、侧卧式、混合式等,7月龄以后的婴儿,吃奶时姿态各异,被戏称为“体操式”。

双胞胎的哺乳姿势

二、母亲-乳房-婴儿之间三位一体

无论母婴之间采取何种哺乳姿势,保证下列母婴三位一体原则。

原则1:婴儿紧贴母亲身体,母婴的躯干部体轴平面平行,采取面对面、腹贴腹。如上划绿线图示。

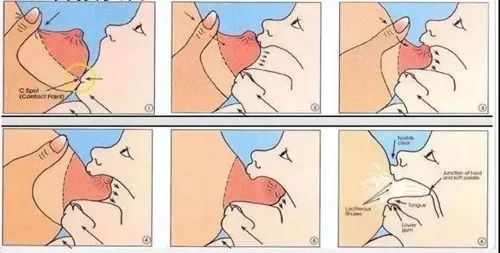

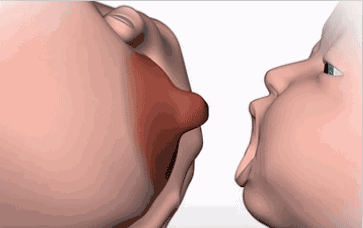

原则2:婴儿鼻尖对乳头、下颌贴乳房。

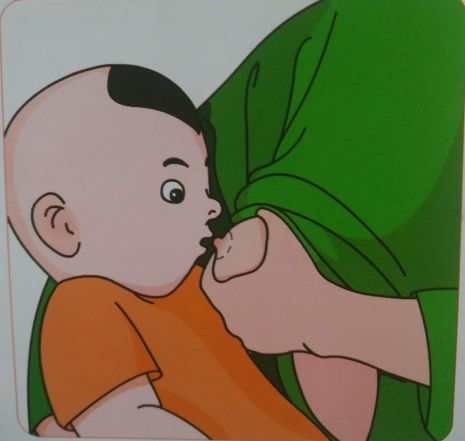

原则3:婴儿会本能地主动含乳,含住乳头及大部分的乳晕,必要时可协助孩子含乳,而不是人为地塞入婴儿口中。

原则4:婴儿嘴唇外翻似“鱼嘴”状,口角大于120~140°角,如果含接不正确时,可能会出现扁嘴、咂嘴声、面颊凹陷等……因而影响吸吮及泌乳。

鱼嘴样嘴唇外翻

原则5:由婴儿主导哺乳的全过程,由宝宝决定吃多少、吃多久,他们会在吃饱喝足后主动松开乳头。

婴儿与乳房的含接:由婴儿主导、母亲辅助的哺乳方式,不可固定婴儿头部,或者把乳头硬塞入婴儿口中,以保证正确含接乳房,使哺乳得以顺利进行。详见上图。

三、吸吮、吞咽、呼吸动作协调——1:1:1的比例

等体位正确、含乳正常之后,婴儿便开始吸吮、吞咽、呼吸三个动作有序、协调、循环地进行。

吞咽时,可听到吞下乳汁的声音。哺乳之初,可能有2~3次吸吮之后才有1次吞咽,再呼吸换气1次,待乳汁流速、流量明显增多后,在每一个吸吮周期中,三个动作出现的比例为1:1:1。

当出现了4~5次喷乳反射(俗称“奶阵”)后,婴儿已经吃到七、八成饱了,将逐渐放慢吸吮速度及吞咽频率,吃饱后婴儿会松开乳头、满足地入睡。

含接—吸吮—离开乳房

四、避免哺乳误区

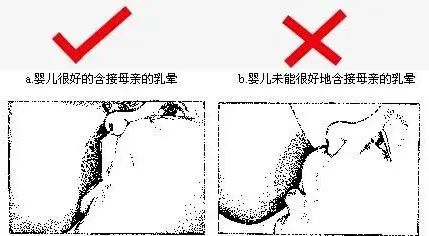

1、含乳头及部分乳晕:易因反复摩擦而导致母亲乳头痛、宝宝上唇出现小泡,吸吮时还会发出咂嘴的声音,婴儿吃不饱,母亲也痛苦……

此时,经专业人员指导,调整母婴姿势及重新含乳,使母亲—乳房—婴儿三位一体,处于最舒适的体位及姿势,便可成功完成哺乳。

含接不良致上唇小泡

2、含乳姿势不正确:右侧含乳浅、小口吸乳头。应该像鱼嘴样张大口去含乳及乳晕……

3、不可抓乳头硬塞给婴儿,而应让婴儿主动去寻乳、含乳……

4、不可固定婴儿头部,按到乳房上去哺乳。婴儿会反射性地抵抗外力,使头颈用力后挺,而无法正常含乳……应给婴儿头颈后部一定支撑,使其可自由活动,主动控头去含乳。

轻托头部而非固定

5、其他:乳头出血皲裂、水泡、出血,以及乳腺堵塞、乳腺炎等,都与非正常的哺乳有关,一旦出现母乳哺育相关问题,一定要及时求助于专业人士,如:妇幼保健院或助产机构的母乳喂养热线、母乳喂养门诊等,尽快走出哺乳误区,避免不良后果,影响母乳喂养的顺利进行。

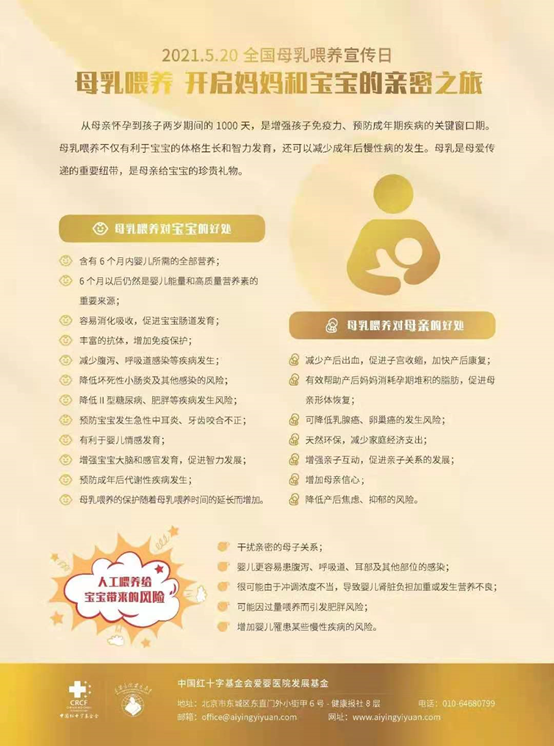

今天是“母乳喂养日”,吴医生是母乳喂养倡导者、国际泌乳顾问(IBCLC),希望通过母乳喂养宣传及科普,帮助母婴都能获得良好的健康照顾,顺利实现母乳喂养,非常愿意帮助母婴解决困惑,促进母乳喂养。

(图片来自网络)

(吴香兰医生原创,发表在2021年5月20日个人科普公众号)

从医36年,儿科副主任医师 ,国际认证泌乳顾问(IBCLC),健康160精选医生,科普之星,科学育儿科普作者。

曾先后在儿童医院、三甲妇幼保健院从事儿内科、新生儿科及儿童保健科的临床工作。热爱儿童健康管理事业,崇尚“上医治未病”的理念,关注儿童生理、心理及行为发育,以及社会适应力等多维度保健,强调促进儿童综合能力的全面发展,通过线上与线下相结合,引导父母科学育儿,守护儿童健康成长……