耳朵是我们聆听世界的窗口,良好的听力是人类进行社会交往及生活质量的基本保证。

但是,统计数据并不乐观,我国具有听力障碍的人数始终占居残疾人的首位。为降低耳聋发生率,控制新生聋儿数量的增长,我国从2000年开始,在每年的3月3日开展“爱耳日”活动,通过对公众爱耳防聋的宣传,增强全民保护听力的意识,并得到全社会的参与和支持,共同预防耳聋的发生。2013年3月,WHO将“中国爱耳日”定为“国际爱耳日”,今年的活动主题是“保护听力,终生受益”。

保护听力,终生受益

说到听力,宝妈们一定不会陌生,在宝宝出生后的2~3天内,每一个新生儿都会做第一次听力筛查,如测查未通过,还需要定期复查,有时可能还要做进一步的检查,目的是早发现、早诊断、早干预,以避免听力损失。如果听力有异常,未得到及时诊断和有效干预,后果可能很严重。

如果由于各种原因,听力缺损的发生是不可避免的,那就要请专科医生通过听力重建,教育和赋权等措施,协助听障患儿充分开发潜能,以改善生存质量。因此,及时筛查、尽早发现、及时干预非常重要,为了实现这一目标,需要医患双方共同努力、采取行动。

今天,吴医生主要介绍听力的产生过程、听力损失相关因素,以及能够采取哪些预防措施,通过学习科普知识,防范于未然,为孩子的健康保驾护航。

佩戴助听装置的听障宝贝

一、听觉器官是如何工作的?

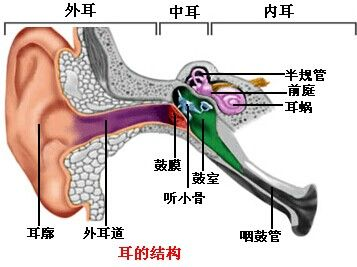

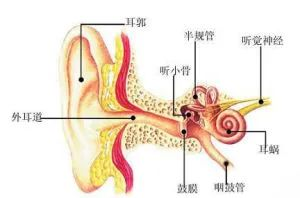

1、耳的内部结构

人耳由外耳、中耳、内耳三部分构成。

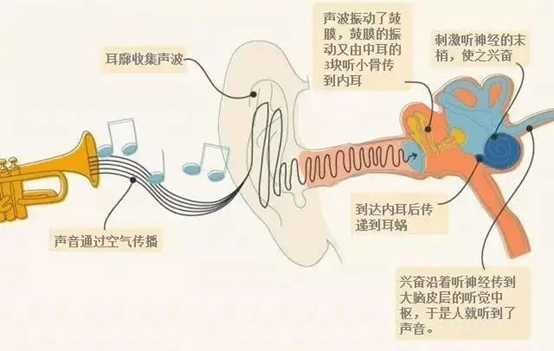

2、听觉是如何产生的?

声波经外耳(收纳声波)—中耳(经鼓膜、听小骨传递)—内耳(产生神经冲动)传入,经听神经传输到大脑,在大脑皮层的听觉中枢处理输入的信息——产生听觉。

听觉传导解剖结构示意图

外耳 :接受外界的声音,并将声波沿着耳道引起鼓膜震动。

中耳 :鼓膜震动引起三块听小骨的震动,并将声波转化为机械运动,再传递到内耳。

内耳 :耳蜗毛细胞(听觉细胞)受到机械运动的刺激后,利用纤毛的摆动,让细胞内产生生物电活动,产生的神经冲动由听神经传到大脑听觉中枢,再经复杂过程去处理输入信号,最后听到各种声音。

注意:在声音传到的过程中,无论哪个环节受损,都可能导致声音传入减弱或无法传入,导致不同程度的听力损失,甚至完全失聪,因此,需要引起高度重视。

听觉产生机制

二、如何检测和评估听力水平?

1、声音频率

正常人可以听到频率在20Hz~20000Hz之间的声音。

在听力检测时,通常会检测500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz四个频率上的平均听力,以助于判断听觉状态,了解有无听力损失及损失程度。

2、环境中的声音强度

声音强度用分贝(dB)表示,对应的声音感受如下:

0-10dB——人的听觉下限

10-20dB——寂静

<25 dB——很静,几乎没有任何声音,正常人的阈值

30-40 dB——非常安静,可听见耳语声

40-60 dB——比较安静,普通的室内交谈声

60-70 dB——吵闹,有损听觉神经

70 dB——很吵,听觉细胞容易受破坏

90-100 dB——吵闹加剧,会使听力受损

>100-120 dB——耳痛,难以忍受,1分钟即可暂时致聋的空间内。

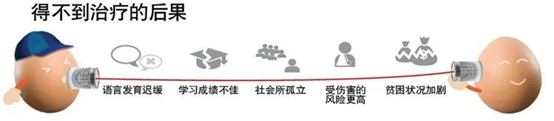

3、听力受损的后果

通俗地说,一旦发生听力损失,就不能像正常人一样听见各种声音,发生听力困难(部分听力缺失)或耳聋(无法听到任何声音),听力障碍严重影响人的社会交往和个人生活质量,后果非常严重。

三、听力损失的程度

检测500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz的平均听力水平,划分如下:

1、轻度听力障碍 :26-40 dB HL,难以听到细小的声音,例如1米处的言语声、树林风吹声等,在嘈杂环境中听声可能存在困难。

2、中度听力障碍 :41-60 dB HL,日常生活对话有一定的困难,与人交谈感觉模糊不清,可听到1米处大声的谈话。

3、重度听力障碍 :61-80 dB HL,对较大声的谈话、汽车声感到模糊,日常生活中有比较严重的沟通障碍。

4、极重度听力障碍 :≥81 dB HL,即使是大喊大叫,也听不到和听不懂,通常也不会说话。

四、听力缺损的原因

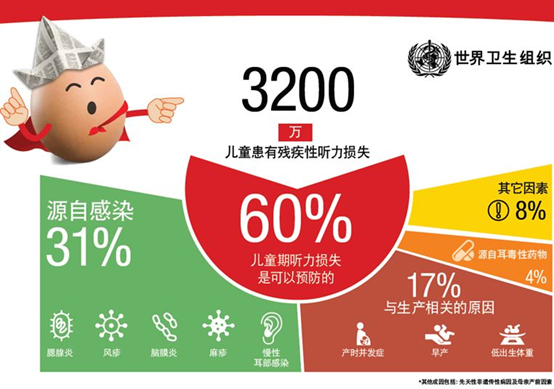

导致听力损失的原因很多,主要与遗传因素、宫内感染、围产期因素、使用耳毒性药物、接触太多噪音,以及其他的未知因素均有关。

1、遗传因素 :50%以上由遗传因素引起(耳聋基因检测)。有证据表明,近亲结婚或亲缘相近的个体产生的后代,发生听力损失的概率更高。由于基因或环境因素导致先天性耳或听神经畸形,可能是听力损失的主要原因。

2、产时因素 :包括早产、低出生体重、新生儿窒息和新生儿黄疸等。

3、感染因素 :母亲怀孕期间感染风疹病毒、巨细胞病毒、梅毒及弓形体等感染,均可能引起新生儿听力损失,此外脑膜炎、麻疹和流行性腮腺炎等,也可能导致听力损失。在低收入国家,慢性化脓性中耳炎等耳部感染非常多见,除可引起听力损失外,耳部感染也可引起致死性并发症。

4、耳部疾病 :耵聍栓塞(耳垢堆积)及耳道积水引起的咽鼓管堵塞(非化脓性中耳炎)等常见耳部疾病,也可以引起儿童听力损失。

5、接触噪声 :长时间大音量的使用智能手机、MP3等音频播放设备,可能引起听力损失。烟火、爆竹等短时间的高分贝噪声,也可能会引起永久性听力损失,此外设备噪声,也能引起听力损失。

WHO关于预防听力损失的建议

1、加强孕产妇和儿童卫生保健规划,包括开展免疫接种和建立听力损失患者的组织;

2、实施婴幼儿听力筛查(文末有相关连接)和学校听力筛查规划。

要从新生儿期开始做听力筛查,特别是对有诊断听力异常或听力损失风险的高危儿要定期随访。对于有听力异常的婴幼儿,在3岁前,每3-6个月做随访和评估一次;对于通过了新生儿听力筛查,但是有听力损失高危因素的,在3岁之内,每年至少做一次诊断性听力学评估。

新生儿听力筛查

3、培训听力保健方面的卫生专业人员;

4、提供听力设备和各种交流法;

5、监管和监测耳毒性药物的使用情况和环境噪声水平;

6、增强公众意识保护听力和减少耻辱感。

为宽慰女儿而纹刺的父亲

WHO提醒人们

在生命各个阶段,相互交流和良好听力使个人、社区以及全世界紧密相连。

对于听力损失者来说,适当和及时的干预措施,将有助于他们获得教育、就业和交流的机会。

WHO强调,及时有效的干预措施,可以确保听力损失者能充分发挥其潜力。同时,必须采取措施,以减少听力损失发病率,并改善其预后。

听力损失,已成为全球关注的公共卫生问题,听力损失的可预防原因仍然存在,或者说日益加剧。据WHO估算,约有60%的儿童听力损失是可以避免的,说明还有很大的努力空间。因此,尽早对婴幼儿进行听力筛查,及时诊断、有效干预,是非常必要的。

参考文献

【1】国家卫生和计划生育委员会新生儿疾病筛查听力诊断治疗组,婴幼儿听力损失诊断与干预指南,中 华耳鼻咽喉头颈外科杂志,March2018.Vol.53.No.3:181-188

【2】www.who.int/topics/deafness/childhood-hearing-loss

(图片主要来自WHO官网,其他图片来自网络)

(吴香兰医生原创,发表在个人微信公众号,关注下面二维码,阅读更多育儿科普)

从医36年,儿科副主任医师 ,国际认证泌乳顾问(IBCLC),健康160精选医生,科普之星,科学育儿科普作者。

曾先后在儿童医院、三甲妇幼保健院从事儿内科、新生儿科及儿童保健科的临床工作。热爱儿童健康管理事业,崇尚“上医治未病”的理念,关注儿童生理、心理及行为发育,以及社会适应力等多维度保健,强调促进儿童综合能力的全面发展,通过线上与线下相结合,引导父母科学育儿,守护儿童健康成长……