清晨六点的闹钟响起时,32岁的白领李女士已经盯着天花板发呆了两个小时。她的太阳穴突突跳动,胃部像压着块石头,明明困倦却无法入睡,这种状态持续了整整三个月。在医院的候诊室里,与她症状相似的患者排成长队,他们辗转于神经内科、心内科、消化科,最终得到的诊断往往是四个字:植物神经紊乱。

一、人体暗处的指挥官:植物神经系统

植物神经系统如同24小时无休的精密管家,默默调控着心跳、呼吸、消化等200多项生命体征。交感神经如同油门,在压力来临时加速心跳、升高血压;副交感神经则是刹车,负责在平静时修复机体。当这对"油门与刹车"失去平衡,身体就会发出各种报警信号。典型症状组合往往令人困惑:晨起时头晕目眩仿佛踩在棉花上,工作时太阳穴胀痛如戴紧箍咒,深夜躺在床上明明疲惫却异常清醒。这些看似不相关的症状,实则是自主神经系统发出的求救信号。

二、现代文明的隐形推手

科技公司程序员张先生的病例颇具代表性:每天12小时面对荧光屏,靠咖啡续命,凌晨两点还在回工作消息。这种"过载模式"导致交感神经持续亢奋,皮质醇水平居高不下。2019年全球健康调查报告显示,都市人群中植物神经紊乱发生率较二十年前增长300%,35岁以下群体占比达62%。昼夜颠倒打乱生物钟节律,社交媒体制造的焦虑形成慢性压力,久坐少动削弱神经调节能力。当身体长期处于"战斗或逃跑"状态,副交感神经的修复功能逐渐失灵,就像长期超负荷运转的机器终将出现故障。

三、多米诺骨牌效应:从躯体到心理

胃肠系统成为首当其冲的受害者。临床数据显示,78%的患者伴有功能性消化不良,肠道被称为"第二大脑",其神经递质分泌紊乱会反向加剧焦虑情绪。这种恶性循环使得单纯的胃药难以奏效,患者常陷入"越焦虑越不适,越不适越焦虑"的怪圈。睡眠障碍则像隐形的健康黑洞。当褪黑素分泌节律被打乱,深度睡眠时间缩短,记忆碎片化、情绪失控接踵而至。日本研究发现,持续失眠3个月以上者,抑郁症发病率较常人高出5倍。

四、打破恶性循环的钥匙

三甲医院神经内科主任医师王教授指出:"治疗的关键在于重建神经系统的昼夜节律。"晨间15分钟的阳光照射能重置生物钟,腹式呼吸训练可激活副交感神经,规律的抗阻运动比单纯有氧更能改善神经调节功能。

认知行为疗法正在改变传统诊疗模式。通过记录"症状-情绪-认知"三角关系,患者逐渐认识到:心慌不意味着心脏病发作,头晕也不预示中风。这种认知重建能有效降低50%的焦虑发作频率。在这个快节奏时代,学会与身体对话比盲目奔跑更重要。当出现不明原因的躯体症状时,或许该停下脚步,给过度紧张的神经系统一个喘息的机会。毕竟,生命不是永动机,适时按下暂停键,才能让身心重回和谐韵律。

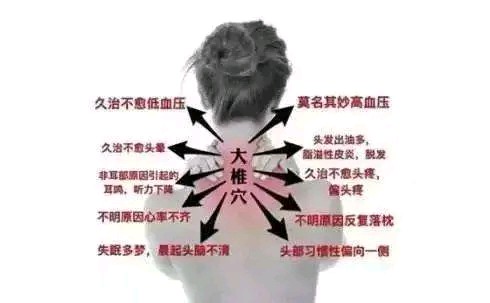

五、全身警报:植物神经紊乱的多元症状图谱

植物神经紊乱如同一场无声的"系统故障",其症状可波及全身9大系统,呈现出"千人千面"的临床表现。最新《自主神经功能障碍临床指南》揭示,超过80%的患者会出现跨系统症状组合,这种复杂性常导致误诊率高达43%。

心血管系统

除了常见的心慌、胸闷,患者常出现"过山车式"血压波动:从坐位突然站起时血压骤降20mmHg以上,引发眼前发黑甚至晕厥。24小时动态心电图监测显示,37%的患者存在窦性心律不齐,静息心率可能异常升高至100次/分以上。

呼吸系统

深度呼吸时胸骨后疼痛、不自主的过度换气是最隐蔽的症状。患者在情绪紧张时会陷入"空气饥饿"状态——明明血氧饱和度正常,却感觉严重窒息,这种矛盾感进一步加剧焦虑发作。

消化系统

症状呈现"冰火两重天"特征:早晨可能恶心反酸完全无法进食,午后却暴饮暴食难以自控。肠道运动监测显示,结肠推进性蠕动波幅下降50%,导致食物残渣在肠道停留时间延长至72小时以上。

体温调节系统

出现"矛盾性发热":腋温正常但自觉燥热难耐,或四肢末端持续低温伴冷汗。红外热成像显示,患者躯干与四肢温差可达4℃以上,这是毛细血管舒缩功能紊乱的直接证据。

特殊感官系统

约45%的患者报告"视觉过载"现象:明亮环境中视物模糊,暗处反而清晰;部分人出现波动性耳鸣,其响度与焦虑程度呈正相关。这与视网膜血管和耳蜗供血异常密切相关。