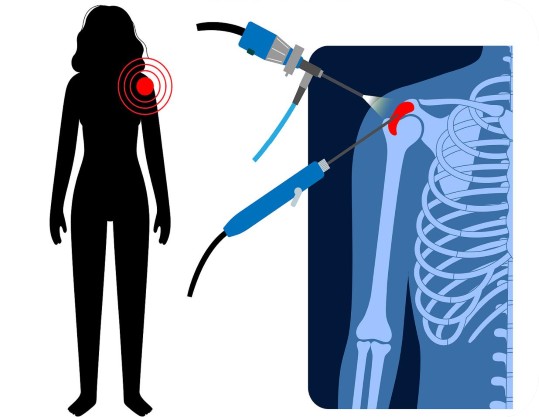

在门诊的电子屏上,“肩周炎” 三个字每天要跳动上百次。理疗室里,此起彼伏的痛呼声,仿佛是骨科诊室里日常的 “乐章”。大家往往以为是常见的颈椎病、肩袖损伤或者骨关节炎,可医学教科书里却藏着这样的警示:大约 3% 的顽固性肩痛患者,疼痛的根源竟然在胸腔深处的肺尖三角区。有一种名为 “潘科斯特肿瘤” 的肺上沟瘤,正悄悄作祟。它通过独特的神经投射机制,把疼痛玩出了 “乾坤大挪移”。它压迫臂丛神经和交感神经链,让肿瘤侵袭的信号伪装成骨科疾病的样子,导致多数患者一开始都贴满膏药,走进了骨科诊室。

疼痛信号里的 “摩尔斯密码”

真正的危险常常藏在细微的差别里。当肩痛出现这些特征时,身体可能正在发出特别警报:

• 静息时,那种 “钝刀割肉” 般持续不断的疼痛;

• 沿着手臂尺侧,一直到小指的放射性电击感;

• 像被设定了 “凌晨三点疼痛生物钟” 一样精准;

• 还伴随着霍纳氏三联征(眼睑下垂、瞳孔缩小、无汗症)。

这种疼痛和平常的肩周炎不一样,肩周炎是晨僵后活动能缓解,它却在平卧时加剧;和颈椎病的间歇性发作也不同,它的疼痛曲线是一直上升,不可逆的。更要警惕的是,42% 的患者在确诊前做过肩关节封闭治疗,却只得到了短暂 24 - 48 小时的缓解假象。

解剖学里的 “致命盲区”

肺尖,这么一个只有 5cm×5cm 的小地方,简直就是医学影像检查的 “光学迷宫”。在常规胸片检查时,锁骨和第一肋骨形成的骨性屏障,能挡住 30% 的肺尖病灶;就算用 CT 扫描,也有 15% 的早期病灶,因为扫描层厚设置不对,成了 “漏网之鱼”。这种解剖上的特殊情况,导致平均确诊时间延误长达 5.8 个月,首诊误诊率高达 76%,23% 的患者甚至到椎体被侵蚀了才被发现。

现代医学的 “破壁行动”

面对这么狡猾的疼痛伪装者,多学科诊疗(MDT)正在建立新的防御体系:

• 动态疼痛图谱:记录疼痛在昼夜的变化规律,还有随体位改变的情况。

• 神经定位侦察:用 Tinel 征测试臂丛神经的敏感点。

• 影像精准捕捉:采用 1mm 薄层 CT 加上骨窗重建技术。

• 生物标记追踪:血清 CYFRA21 - 1 指标要是异常升高,就得警惕了。

当肩痛还合并下面这些情况,建议赶紧做肿瘤筛查:

• 夜间痛醒,持续 3 周以上。

• 常规治疗没用,还越来越严重。

• 出现手指麻木,或者精细动作做不了。

• 伴随着无法解释的声音嘶哑。

与时间博弈的生命等式

早期肺上沟瘤患者的五年生存率能达到 54%,但一旦发生远处转移,这个数字就会骤降到 13%。这巨大的生存率落差,让诊断时机成了决定生死的关键。那些被当成 “肩周炎” 的日子,说不定正是阻止肿瘤突破解剖屏障的黄金时期。在理疗仪器的嗡嗡声中,在撕下膏药的瞬间,每一个异常的疼痛信号,都在敲响健康的警钟。当肩痛超出了骨科疾病的常规范围,或许身体是在提醒我们:有些疼痛,需要我们穿透肌肉骨骼的迷雾,去看清更深处的生命真相。

如果存在上述情况持续不能好转,建议到胸外科门诊进一步检查!!!