什么是多动症?

多动症,医学术语为注意缺陷多动障碍,(Attention-Deficit Hyperactivity Disorder),简称ADHD。

目前我国多动症诊疗现状不容乐观:

全球儿童发病率约为7.2%;我国儿童青少年患病率为6.26%。

2.患病群体庞大

3.就诊率低

4.治疗率低

仅1/3左右的家庭接受正规的治疗;只有22%完全缓解,60-80%持续至青少年期,50.9%持续到成人期。

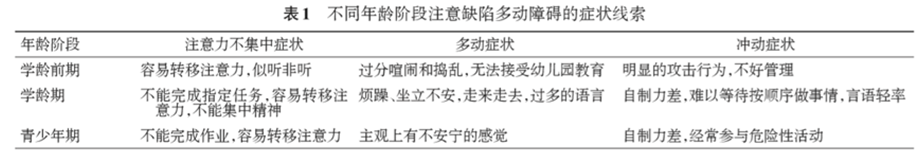

不同年龄段多动症表现症状不同:

学龄前期会出现行为紊乱,如果不及时干预会表现出多方面的表现,如:

儿童期:行为紊乱,学习问题,社交困难,自尊问题;

青少年期:学习问题,社交困难,情绪问题,物质滥用,违纪/事故;

成人:职业失败,社交困难,情绪障碍,物质滥用,违法犯罪。

想必很多家长认为“多动症”就是有多动的表现,其实在一些多动症患儿中并没有活动过多的表现。他们平时也并不多动,反而看上去很文静,但学习成绩总是上不去,是老师眼中的“聪明笨小孩”,突出表现是注意力不集中、容易走神,学习困难,做事拖拉,粗心大意。久而久之便产生自卑、消极心理,出现厌学、逃学、说谎等行为。

因此,有些并不多动的孩子也可能患有“多动症”,这一点应当引起家长注意。

当然,对于那些好动的孩子,同样需要引起高度重视。

在日常生活中,发现孩子无论做什么事情,身体的某个部位都在不停的活动,注意力特别的不集中,对老师的话反应迟钝,那家长们要注意了,要想想是不是孩子患了多动症!

患儿似乎有一股用不完的精力,会不断地活动,有的儿童从婴儿时期就有过度活动的特点,爱哭闹,爱从摇篮或小车里向外爬,难以入睡,喂食困难,常以跑代走。

在幼儿时期患儿表现好动,坐不住,爱登高爬低,平时老是翻箱倒柜,不是拆开玩具就是打翻碗盆,难以安静的玩耍。

上学后,在需要安静的场合,表现显著的过度活动,小动作很多,在课室里总是坐不住,屁股总是在座位上扭来扭去,严重的甚至擅自离开座位,在教室里走来走去,开玩笑,扮小丑,常惹是生非。进入青春期后,小动作减少,很可能主观感到坐立不安。

多动症可以治疗吗?

多动症诊断标准是什么?

ICD-10对多动症诊断要点:

注意力在学习状态或其他有一定压力或要求的情况下不能有效集中;

注意力极易受无意义刺激的影响而发生转移;

在需要安静的活动中难以安静下来,总是动来动去;

学习或做事主动性较差;

学习或做事易拖拉;

做事不易考虑后果,行为冲动,常有破坏行为;

有不良行为或习惯;

情绪不稳定

注意:只要具备上述症状中的任何三个以上症状,即可诊断为此障碍类型,但第一条就是必须具有的诊断要求。

所以,一旦发现孩子有多动症表现,家长应及时带孩子去专业的精神心理专科医院进行全面检查,不要存有侥幸心理,积极配合医生,早期进行干预治疗,孩子才能在最快的时间内得到良好的治疗效果,早日恢复健康。

另外家长还需要注意平时教育孩子的方式,多给孩子一些关爱,多多陪伴孩子,多与孩子交流沟通,给予孩子足够的安全感,提高孩子对自身的认同感,对于育儿来说是非常关键的。

END