摇头、耸肩

挤眉弄眼、龇牙咧嘴

做怪表情、发怪声音

家有萌娃的家长注意啦!

若娃经常出现以上“小动作”

可能不是活泼可爱哦!

要小心 抽动症 找上娃!

自开学季以来,因抽动症来我院就诊的孩子不在少数。

今天重庆临江门医院精神心理科根据日常门诊家长描述的情况,归纳了一下,这里分享其中4种。

01

药物使用

自行停药、单一用药、用药剂量等是影响康复情况的因素。

慧慧,今年17岁,抽动症。孩子自己不想吃药,自行停药一个半月,结果症状又开始反复了。

虽然比最开始治疗的时候症状少了很多,但是在开始逐步手、脚都有抽动情况。爸爸生气又无奈,孩子大了,完全按照自己的想法,说不听。

小语今年7岁,一年前在我院检查诊断抽动症。在其他医院开药后症状改善,上个月抽动症状反复加重,开始吃中药但没有效果。

这里要强调一点,药物治疗是抽动症治疗的重要方法,但单一药物治疗的效果有限。

如果药物治疗+康复训练+康复教育等方法多个方位综合治疗,抽动症的治疗效果会更好!

02

感冒诱发抽动症症状

小睿今年10岁,眨眼睛断断续续有两年,后诊断为抽动症。

最近一次复诊前,父亲都反馈症状一直控制良好,但前两天感冒了,抽动症状开始反复。

避免感冒是医生经常叮嘱家长的一句话,饮食、生活习惯也是抽动症治疗的一部分。

抽动症孩子日常生活也要注意:饮食上多吃富有营养易于消化的食物,多吃清淡含维生素高的蔬菜、水果。不宜吃辛辣、刺激性食物。

03

压力大

萱萱性格比较敏感,每次抽动发病,都会很难过,认为自己很差劲,给爸妈带来了压力。如果外人漏出异样的目光,萱萱会像受到批评一样责怪自己。

萱萱爸妈因为女儿的情况,每次都小心翼翼地对她,不敢大声说话。

确实,当孩子生病,家长和孩子都会产生一种负罪感,内疚、不安、容易受周围情绪影响。

抽动症虽然对孩子没有生命威胁,但影响孩子的心理健康,影响孩子与父母、老师、同学之间的交流。长大后可能还会影响社会交往,产生自卑心理,失去自信。

因此孩子的心理护理十分重要。在医院可以做心理疏导、家长给孩子耐心和关怀,不轻视也不过分重视,平常心对待。

要知道好心情可是治疗的良药,过度疲劳、紧张或兴奋激动等都会加重病情。

图源丨重庆临江门医院

图源丨重庆临江门医院

04

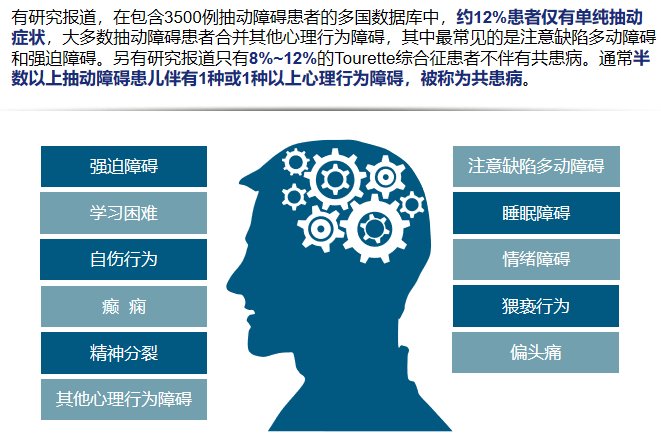

共患病

共患病不同程度影响了抽动症的预后。

抽动症患者中40%-60%共患ADHD,60%的抽动症孩子出现强迫症状。

图源丨成都西南儿童康复医院

辰辰诊断出抽动障碍合并注意缺陷多动障碍。近半个月眨眼噘嘴频繁,上课注意力不集中,小动作很多,经常阅读写字容易漏读漏写,理解能力差,老师多次反映娃娃在学校的情况。

抽动症和多动症同属于神经发育障碍,对彼此的诊断和治疗都增加了难度。

比如孩子的“动”是多动症的多动还是因为抽动症的不自主抽动,用药要先顾着抽动呢还是让孩子不那么兴奋……

图源丨成都西南儿童康复医院

总的来说,抽动症是一种病程长、易于反复的疾病。当孩子出现情况反复时,一定要及时和主治医生交流情况。便于及时调整治疗方案。

保持良好的饮食习惯、按时按量吃药、配合康复训练、心理上放轻松……这些都是抽动症治疗中稳定康复的重要方法。做长期的康复治疗管理有利于平稳地控制病情。

05

抽动症对孩子和家庭的伤害有哪些

抽动症不一定会对孩子造成很大的功能损害,但抽动的行为往往易受他人关注,如得不到正确的对待,将引发一系列社会适应问题,对儿童身心健康发展不利。

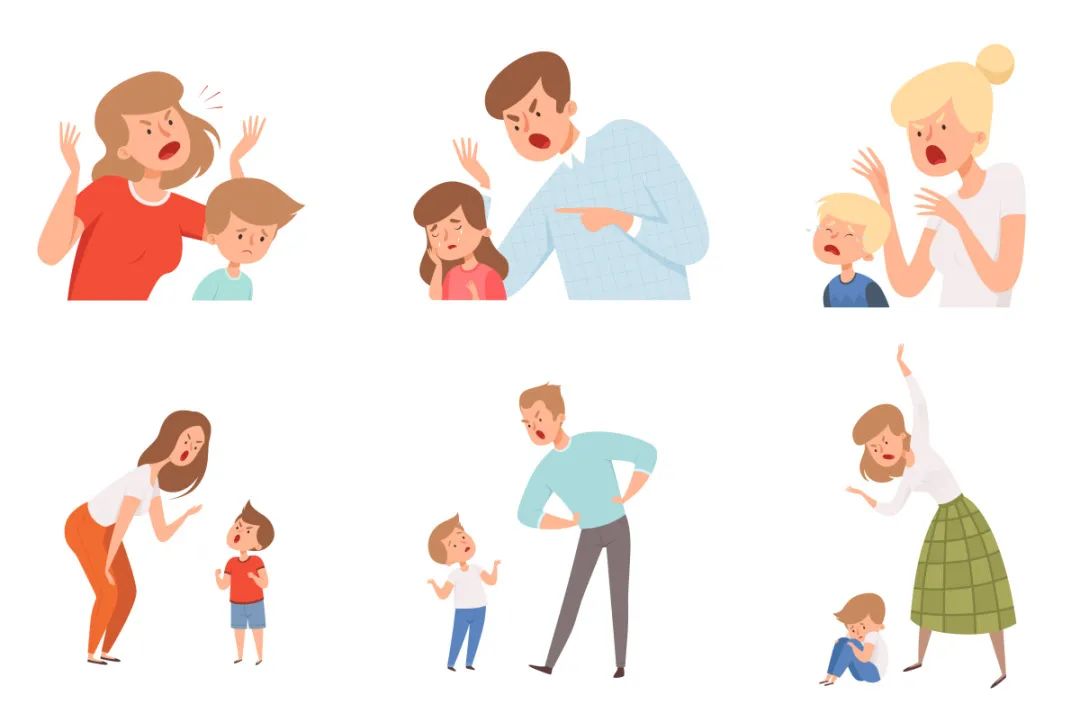

多数家长会因为孩子的抽动感到惊慌,不知如何是好,往往过多地关注和提醒孩子抽动的行为,反而在无形中强化了抽动症状;或斥责打骂孩子,使孩子更加紧张和焦虑。

长期或严重的抽动会造成儿童多方面的功能损害,譬如社会交往中被孤立,自卑、退缩、以及同伴欺侮等,情绪上产生焦虑、抑郁、低自尊,另外,长期严重抽动所致的重复性非生理性运动可引起抽动部位疼痛和损伤,抽动还会引起儿童入睡困难,睡眠质量变差。

06

造成孩子抽动症的原因有哪些

谈到抽动症的原因,是非常复杂的,因此要达到对抽动症的根治必须从多个环节各个击破才可能成功。一言以蔽之,抽动症是遗传因素、神经生物因素、心理和社会环境因素等在儿童生长发育过程中相互综合作用的结果。尤其是社会心理和环境的紧张因素,譬如不良生活事件,如果在治疗过程中不被挖掘出来,当这些因素一直存在,儿童的抽动症往往是好转后又复发,将难以得到根治。一旦抽动症病程超过一年,演变成慢性抽动,治疗就更加的棘手。

抽动症具有明显的遗传倾向,单卵双生子的抽动症同病率高达100%,异卵双生子的同病率为23%,近年来国际上大量研究已发现多个基因与抽动症相关。

近年研究还发现抽动症与大脑中多种神经递质平衡失调有关,这些神经递质包括多巴胺、去甲肾上腺素、5-羟色胺、组胺、谷氨酸和γ-氨基丁酸等。大约20-35%的抽动症与感染后引发的自身免疫存在一定的关系,免疫反应损伤了神经精神系统。

性格内向、敏感脆弱、脑发育不成熟的儿童容易患上抽动症,学习和生活的压力、紧张、疲劳、焦虑、应激事件、精神创伤、观看恐怖片、动画片、父母管教过严、惩罚过多、对孩子忽视或虐待均可导致抽动症的发生。

07

抽动症是怎么诊断的

抽动症的诊断需要专业的临床医生详细询问病史,全面而有重点的体格检查、神经系统检查以及精神检查,同时做一系列神经心理行为测试、脑电图检查。如果最近可疑有细菌病毒感染,还应该化验血常规、血沉、抗“O”,咽拭子培养等,并依据美国精神障碍诊断和统计手册第五版(DSM-V)的最新标准,对抽动症作出诊断和分型,同时需要鉴别和排除与抽动症相似的其它疾病,如风湿性舞蹈病,癫痫,肝豆状核变性、迟发型运动障碍、其它发育障碍导致的刻板动作等。

08

抽动症有哪些误区

治疗儿童抽动症,是一个系统性的大工程,需要孩子、家长、老师和医生四方面的积极配合,医生要树立“从源头上寻找和解决致病因素”的正确观念,家长、老师乃至儿童本人要科学了解和认识抽动症,避免陷入误区,使抽动症对孩子的危害增加。

【常见误区】

不从源头和根本上解决问题,花费大量的时间精力和财力进行对症治疗,暂时的放松也许能使抽动症状短时好转,但学校家庭环境致病因素一直存在,很快孩子抽动症依然如旧,甚至不断加重。

对孩子抽动表现过度关注,无形中强化了孩子的抽动。

采取斥责打骂的方式,企图让孩子“听话”,使孩子更加紧张、焦虑和自卑。

09

抽动症治疗有哪些方法,怎么才算有效的

治疗儿童抽动症一定要从源头上入手,医生、患儿、家长、教师多方面密切配合,积极、认真、细致地寻找和发现家庭、学校环境心理致病因素,采取相应的对策,从源头上去除致病因素,方有望从根本上治愈儿童的抽动症,并遏制共患病的发展,避免造成更大的功能损害。

治疗方法包括药物治疗、心理咨询、家庭咨询、生物反馈、行为治疗、团体治疗等多种手段。儿童抽动的治疗是多元化的。当我们发现某些紧张因素引起抽动时,首先是消除紧张源,让儿童放松,而不是急于用药、针灸、推拿等,却不去寻找诱发因素。

这一点非常重要,不少儿童一边用药、一边又受到来自环境的压力,而且有些治疗方法可能加重儿童的紧张,犹如雪上加霜,使得治疗效果很不理想。

其次,我们要劝导家长对孩子的抽动症状保持镇定,不要自身情绪紧张影响孩子,更不要不时提醒孩子的抽动,这样对孩子抽动的主观控制很不利。

再者,医生在用药方面,视病情而定。家长务必遵照医嘱,规范治疗。达到最佳治疗的关键是深入挖掘和找到环境紧张致病因素,提出针对性解决方案,并一步步训练儿童有效控制抽动行为的能力。

END