最近有患者来到杭州丽都皮肤病医院找王德进主任看诊,主诉眼周长小颗粒好多年了,从一开始只有一颗,到现在蔓延到大半个眼周。以前都没怎么注意这个东西,直到总有人问他眼睛怎么了才开始关注。

有的人说是脂肪粒,挤掉就可以了;也有人说是扁平疣,或者是汗管瘤,要去治疗。现在有点担心这个小疙瘩到底是什么?会不会传染?

王德进主任解释道:“其实,眼周长小疙瘩确实存在多种可能,常见的有粟丘疹、汗管瘤、脂溢性角化、闭口粉刺等等,少数情况是扁平疣,具体的判断需要医生看诊才能确定,甚至部分需要皮肤镜检测才能明确诊断。”

那么,今天给大家简单列举一下这些常见眼周小疹子的种类和初步的辨认方法,大家可以先简单对照看看。如果有美观或者疾病治疗需求,可以到皮肤科门诊进一步确诊并治疗。

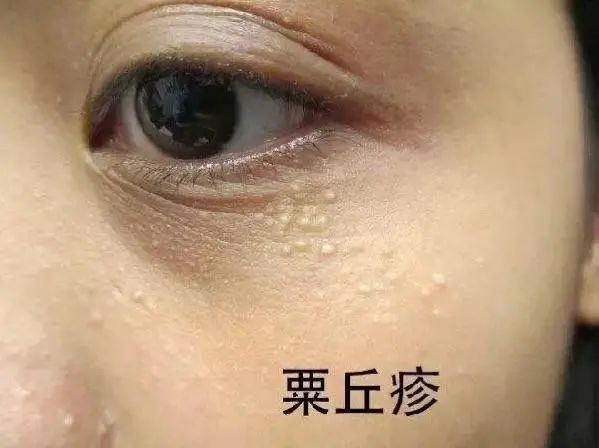

粟丘疹,也就是大家常说的“脂肪粒”。但千万不要以为脂肪粒里面就是脂肪,它本质上是一种皮下囊肿,疙瘩里全是过度堆积的角质物。

很多人以为眼部营养过剩,会促生脂肪粒,这也是错误的观念。一般来说,这种囊肿多是油脂分泌旺盛、毛囊堵塞导致的,可能与遗传、日晒等因素有关。

不过,眼部擦伤、抓挠或不当美容操作,使皮肤浅表损伤,也容易滋生粟丘疹。

轻度粟丘疹一般无需处理,会随着皮肤的代谢自然消退,但若长时间未消散,觉得影响美观也可前往医院处理,切忌自行用手随意挤破。

粟丘疹本身不影响健康,但出现在眼周,很多人可能因美观问题而需要治疗。

治疗方法包括使用消毒后的针挑除清理、激光治疗等。治疗过程中主要需要重视避免暴力挑除和继发感染,通常少量的粟丘疹一次性即可根治性治疗。

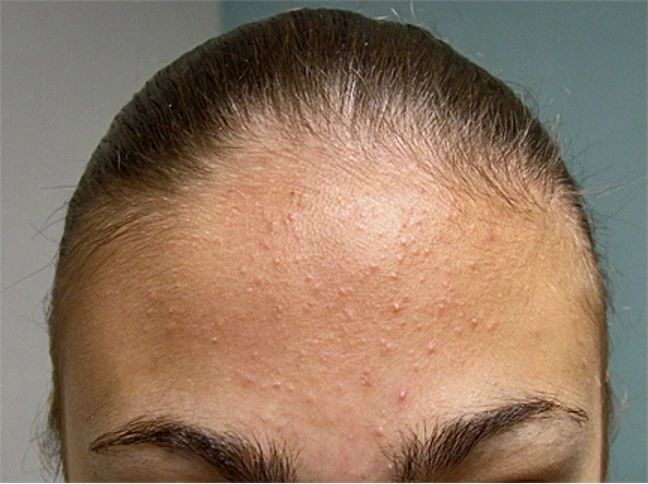

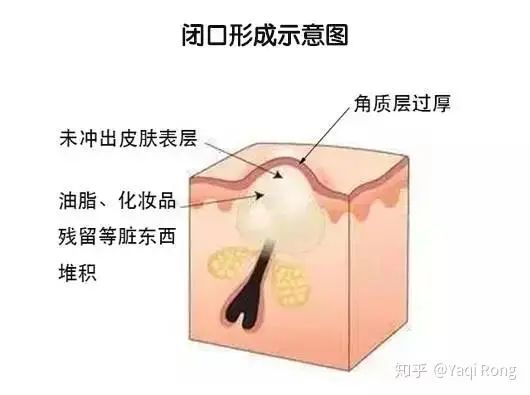

眼周长闭口粉刺,通常属于白头粉刺,是一种常见的皮肤问题,主要由毛囊皮脂腺单位的异常角化和皮脂分泌过多引起。

眼周本身皮肤没有太多毛囊皮脂腺单位,通常眶内很少出现粉刺或者痤疮丘疹的变化。但眶周外侧区域,比如眉间、鼻根部,比较容易出现闭口粉刺。

为什么会出现闭口粉刺

毛囊皮脂腺单位异常、皮脂分泌过多

毛囊口的角质细胞过度增生,导致毛囊口堵塞,皮脂无法正常排出,形成闭口粉刺。

青春期、月经周期、饮食习惯、压力等因素都可能导致皮脂分泌增加,增加毛囊堵塞的风险。

当然,年轻女性如果有一些不良的护肤习惯:比如使用不合适的护肤品,比如过于油腻的眼霜或面霜,或者卸妆清洁不彻底,也可能导致毛囊堵塞出现闭口粉刺。

这部分的治疗通常建议尽量保持皮肤清洁,选择适合自己肤质的温和洁面产品。避免过度摩擦眼周皮肤,减少眼部彩妆的使用。

如果眼周的闭口粉刺数量增多或影响美观,建议及时就医,由专业医生评估诊断,并根据具体情况确定相应的治疗方法。

麦粒肿又称睑腺炎,是眼睑腺体的一种急性化脓性炎症。麦粒肿分为内麦粒肿和外麦粒肿。

如果是睑板腺感染,称为内麦粒肿。如果是睫毛毛囊或其附属的皮脂腺或变态汗腺感染,称为外麦粒肿。

什么原因会引起麦粒肿

1、用眼过度,眼睛过于劳累。

2、用不干净的手揉眼睛导致细菌感染,多为金黄色葡萄球菌。

3、进食辛辣、刺激性、高糖分食物。

4、患有慢性疾病或抵抗力较差的人群。

怎么治疗?

如早期麦粒肿,症状轻微可以抗生素眼液滴眼,结膜囊内涂抗生素眼膏有助于感染的控制,如左氧氟沙星眼药水、红霉素眼药膏等。

麦粒肿一般不需要手术治疗,但如果出现难治性脓肿时,可考虑选择手术治疗,进行减压和引流排脓。

在眼周疙瘩大军中,还有一个“疣”家军——扁平疣、丝状疣,特别要注意。

它们是HPV感染造成的皮肤赘生物,虽然造不起啥大风大浪,但却极具传染性,可以通过共用毛巾等接触传播。

扁平疣最爱找免疫力低下的人群下手,如小孩、老人和产妇,通常在眼部、脖子周围骤然出现,表现为肉色、褐色的光滑小凸起,抓挠后可呈串珠状排列。

丝状疣则是一个尖尖的小凸起,可能有倒刺,像一个倒立的小钉子。

若在眼周发现这类小疙瘩,可在医生指导下用维A酸软膏、干扰素软膏、咪喹莫特软膏等药物治疗,情况严重的,也可尝试冷冻、激光疗法祛除。