这篇短文,不是简单罗列手术适应症。

讨论的对象是胃食管反流病患者,就是明确了症状和反流的相关性,或者已经有明确的食管并发症(反流性食管炎),或者反流相关食管外并发症的患者。

本文拟通过下面几个角度,希望帮助患者理解自身能否从抗反流手术中获益。

一.为什么某些胃食管反流病的患者,可以通过手术获得长期缓解?

二.胃食管反流病可能会发生哪些形态结构上的异常,手术能修复到什么程度?

三.“能获益”就是“要手术”吗?

一.为什么某些胃食管反流病的患者,可以通过手术获得长期缓解?

胃食管反流病的病因至少包括:

1.胃食管结合部抗反流结构受损

2.生活方式因素:食物种类、进食时间、体重、吸烟等

3.食管或胃排空动力障碍

4.心理因素:焦虑、抑郁、内脏神经高敏感等

最常见的病因是上述(1+2)的组合。而且胃食管结合部抗反流结构受损,也常常是不良生活因素长期作用下的结果。对这类患者,如果通过手术修复抗反流结构,同时纠正不良生活方式,避免后续再次持久伤害,就有望通过手术获得长期缓解。

二.胃食管反流病可能会发生哪些抗反流结构上的异常,手术能修复到什么程度?

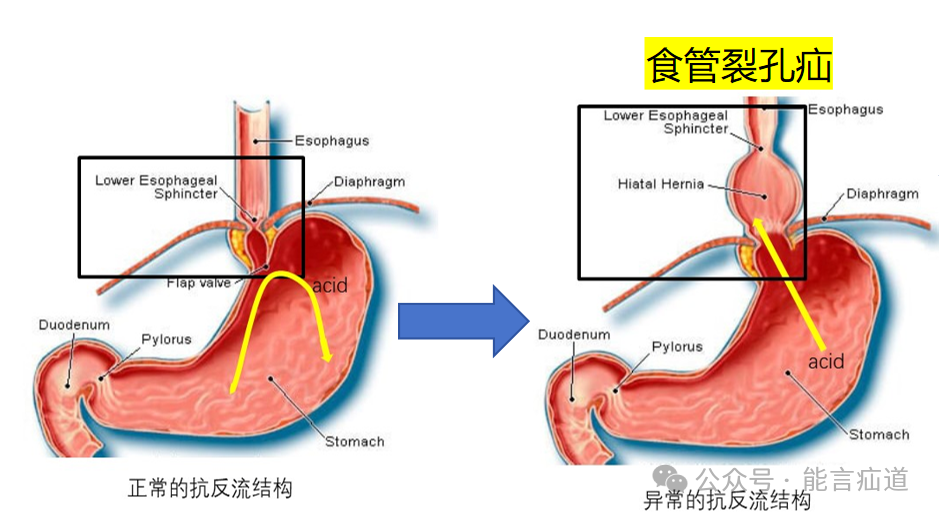

1.正常的抗反流结构

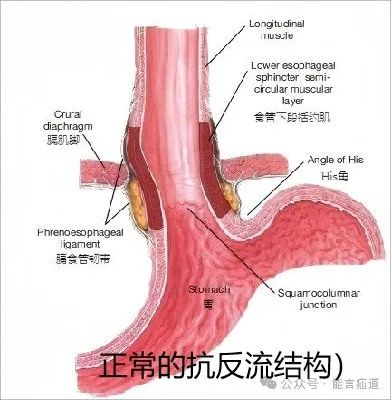

抗反流结构至少包括膈肌脚(CD)、膈食管韧带、食管下括约肌(LES)、His角。

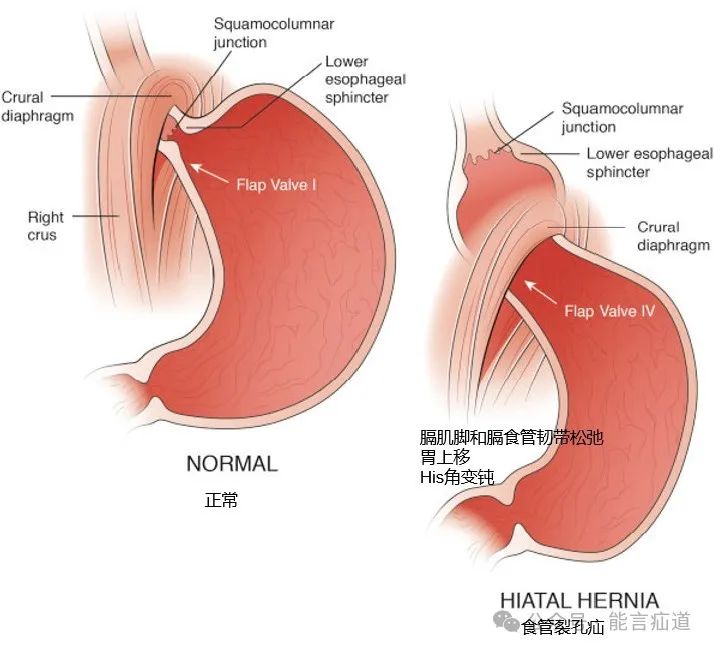

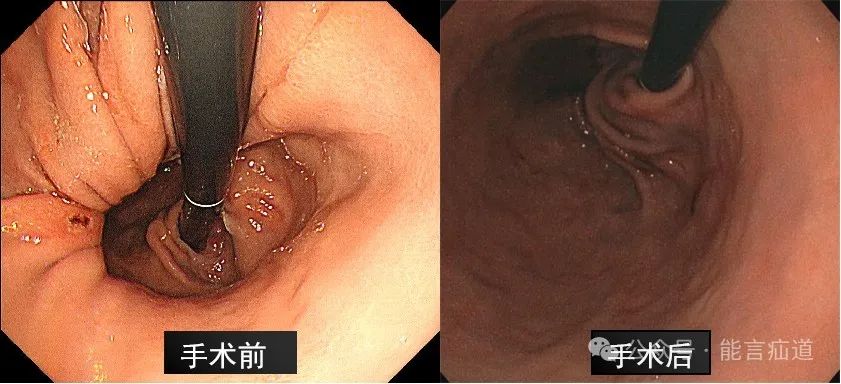

结构正常时,在胃镜下可以观察到形态正常的胃食管阀瓣瓣膜(GEFV)。

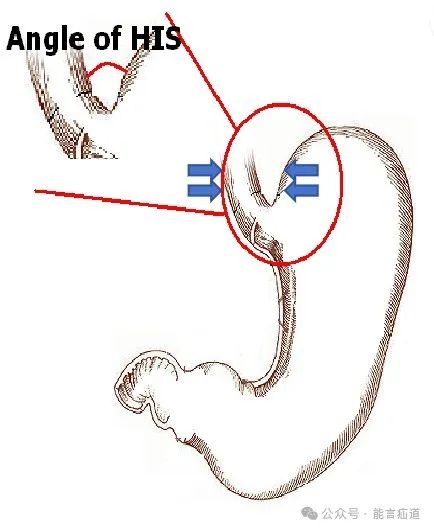

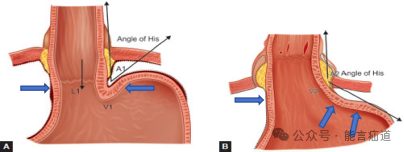

胃食管阀瓣瓣膜的正常位置位于腹腔内。在胃内压力升高时,胃内压推动His角锐角的胃底压向食管,胃底、食管下括约肌(LES)、膈肌脚(CD)三者共同作用,关闭食管防止胃内容物反流至食管;在胃内压力降低时,可以开放让食物从食管进入胃;上述各单元协同合作,形成一个单向阀门,发挥抗反流作用。

2.受损的抗反流结构

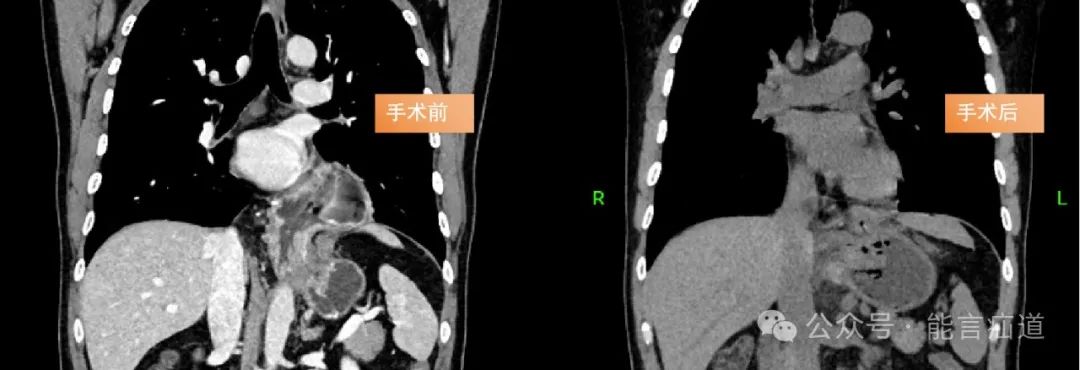

因为抗反流结构在身体内部,体表无法触及,轻度的结构受损不产生不适症状,往往被忽视。食管裂孔疝对抗反流结构损伤广泛,且容易通过检查识别,所以下面就以食管裂孔疝为例,描述一下常见的受损抗反流结构。

食管裂孔疝患者会有不同程度的膈肌脚(CD)和膈食管韧带松弛,His角变钝消失,从胃镜下可以观察到胃食管阀瓣瓣膜(GEFV)的破坏。且食管下段括约肌(LES)上移,和膈肌脚(CD)分离,抗反流阀门的三架马车(LES,CD,His角胃底)可谓分崩离析。胃内压增高时,反流就成为必然。

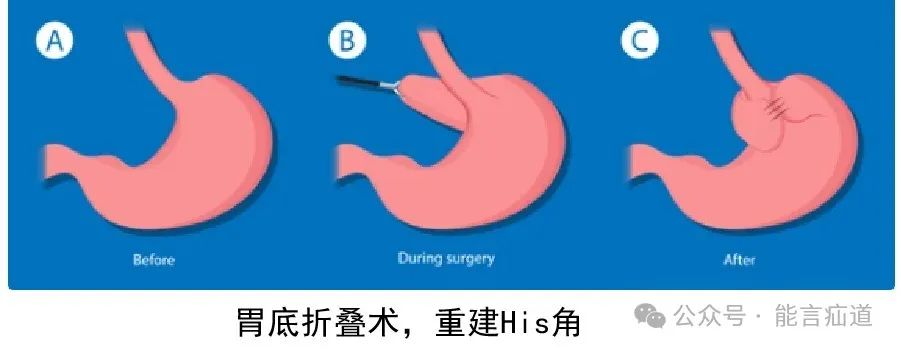

3.手术都修复了什么?

以食管裂孔疝修补术+胃底折叠术为例,手术修复了:

(1)松弛的膈肌脚(CD)和膈食管韧带,

(2)重建了胃底的His角锐角,

(3)把抗反流阀门的三架马车(LES,CD,His角胃底)重新修复在一个平面上,且固定在腹腔。

也就是完全恢复了正常抗反流结构的要素。

三.“能获益”就是“要手术”吗?

从上述的分析不难理解,只要病因主要归因于抗反流结构受损,尤其是伴食管裂孔疝的胃食管反流病患者,很大机会通过手术去除病因,长期获益。

但是不是所有伴发食管裂孔疝的胃食管反流病患者,都要手术呢?答案并不绝对。因为食管裂孔疝有轻重之分,也就是说,抗反流结构受损程度有轻重之分。胃食管反流病在抗反流结构异常、排空动力障碍、生活方式和心理因素综合作用下发生,如果伴发轻微的食管裂孔疝(抗反流结构轻微受损),短期使用药物压制胃酸分泌,同时针对其他致病因素(主要的可变因素是生活方式),能找到长期可行的解决方案,则无需手术,就可以在不需要长期服用抑制胃酸分泌药物的情况下,缓解症状和避免出现严重的食管炎。

小彩蛋:细心的您发现了吗?抑制胃酸分泌的药物(**拉唑,**拉生,等等),并不针对任何一个常见的病因(抗反流结构受损、生活方式、食管胃排空动力、心理因素),并不是病因治疗。抑制胃酸分泌药物的意义,在于无差别的迅速压制胃酸分泌,短期缓解酸反流症状和治疗并发症(反流性食管炎)。

如果不进行病因治疗,常需要长期服用药物。但长期压制胃酸分泌,代价又是什么呢?请回顾:胃食管反流病(二):假如没有胃酸,是不是一切就好了?