2019年,我国大肠癌的发病率和病死率分别为23.03/10万和11.11/10万,均保持上升趋势。虽然现阶段大肠癌在诊治方面取得了明显进步,但其病死率仍然很高,复发转移是其预后较差的首要原因。经常会有病人咨询,得了大肠癌(即结直肠癌)该如何治疗?下面介绍大肠癌的大体诊治思路。

第一步:大肠肿物的定位、定性 不少疾病表现为大肠肿物,包括息肉、间质瘤、淋巴瘤、大肠癌等。既有良性疾病,也有恶性疾病,有的要手术,有的适合药物治疗。因此,影像检查评估肿物与邻近、远处脏器关系,取肿物组织行病理学诊断至关重要,是治疗的前提!

CT、MRI等可评估肿物与周围器官组织关系、有无远处转移

肠镜取组织送病理检查

肠镜取组织送病理检查

病理科通过制片、染色、免疫组化等方法作出病理诊断

病理科通过制片、染色、免疫组化等方法作出病理诊断

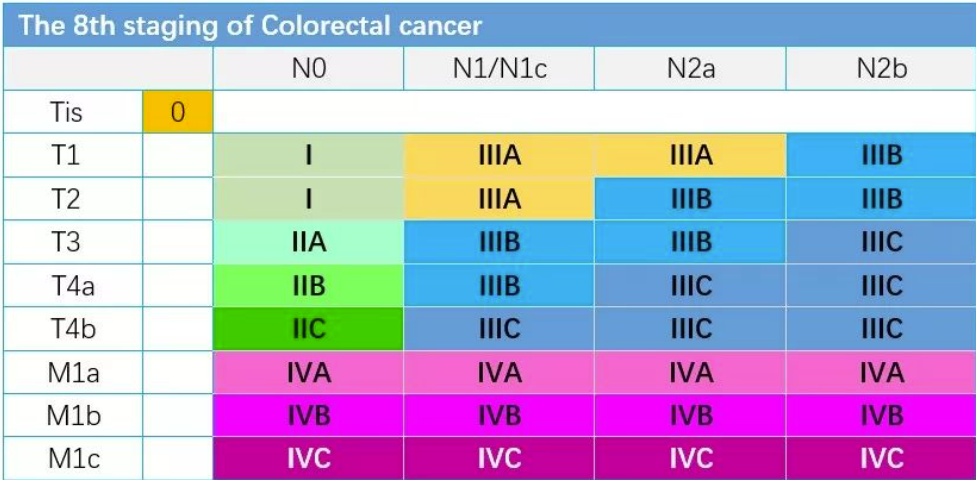

第二步:大肠癌分期 老百姓经常问的早中晚期是怎么定的?根据2017年第8版AJCC TNM分期系统,大肠癌T分期定义为肿瘤侵犯肠壁的深度,侵及黏膜下层、固有肌层、浆膜下或穿透浆膜/累及周围脏器依次分为T1-T4期;N分期则是肿瘤所在肠段的淋巴结转移个数,分为N0-N2;M分期代表是否存在远处转移,分为M0-M1。三者组合起来的TNM分期划分为I、IIA/B/C、IIIA/B/C、IVA/B/C期。 那么,TNM分期存在两种情况,一种是手术前根据CT、MRI等影像检查判定的分期,另一种是手术后根据切除的大体标本作出的病理学分期,二者大部分情况是相符的。

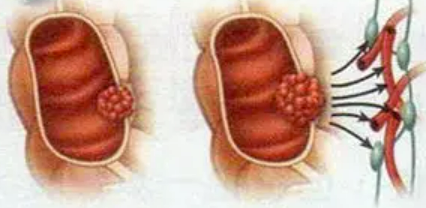

T分期:指原发灶侵犯肠壁深度,是否累及周围脏器

T分期:指原发灶侵犯肠壁深度,是否累及周围脏器

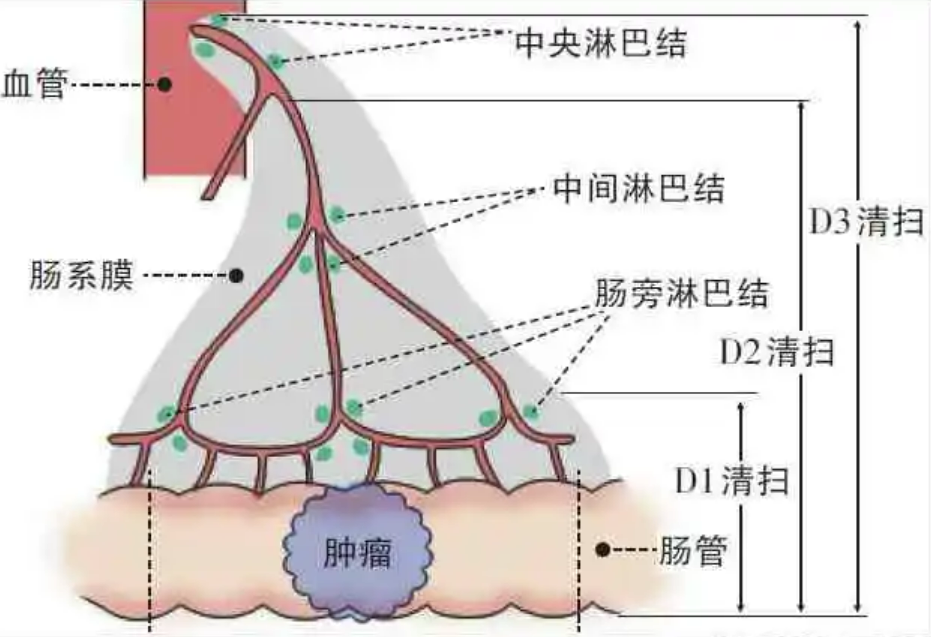

N分期:指是否有区域淋巴结转移及转移淋巴结个数

N分期:指是否有区域淋巴结转移及转移淋巴结个数

M分期:指是否有非区域淋巴结转移、远处脏器转移

第8版AJCC结直肠癌TNM分期

第8版AJCC结直肠癌TNM分期

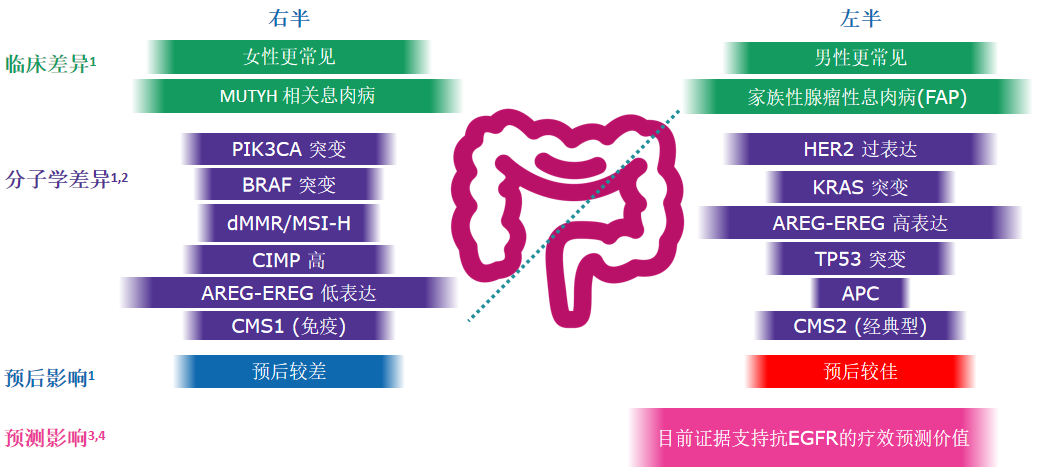

第三步:大肠癌分子分型 大肠癌的发生发展是多阶段、多步骤、多基因突变的过程。经过大量研究,不同分子分型的大肠癌生物学行为存在明显差异。 目前常用的分子指标包括:RAS/BRAF基因、Her-2、微卫星不稳定状态(MSI/MSS)或错配修复蛋白表达情况、PD-L1、TMB(肿瘤突变负荷)等,可以指导大肠癌的个体化诊疗、随访。

第四步:治疗决策 得到上述信息后,就可以参照当年最新一版的结直肠癌诊疗指南制定治疗方案:①肿瘤局限在局部的一般建议直接手术;②肿瘤引起肠梗阻、穿孔、出血等急症情况,则需急诊手术;③局部复发风险高、累及周边脏器或存在远处转移的病人(一般≤2个部位,≤5个病灶),则建议多学科讨论(MDT)评估,初始可手术切除但复发风险高的病人可通过新辅助治疗使肿瘤缩小、降期,然后手术可降低局部复发、转移风险;初始不可手术的病人可通过转化治疗,评估肿瘤生物学行为,同时杀灭微小转移灶,争取根治性手术和缩小手术范围的机会;④若全身广泛转移,则以全身抗肿瘤治疗、支持治疗为主。

知多D:

大肠癌病人在初诊时或后期进展为远处转移的概率约65%,最常见部位是肝脏,占40-60%,且仅有25%的肝转移灶初始可完全切除。可实行根治性手术切除的病人5年生存率为40-58%,但不能手术切除的病人5年生存率仅仅1-2%。因此,精准评估和制定规范化、个体化的治疗方案,才能使大肠癌病人最大程度获益。