诊室看诊经常问孩子大便如何,很多家长都会抱怨孩子排便费劲,特别干燥、粗大,好几天才排一次,实在不行了只能用开塞露通便,却又不敢常用。

俗话说吃的香、拉的顺,身体才健康,但是便秘这件事我们到底还能做什么?今天从以下几个方面谈一谈。

1、什么是便秘?

2、便秘的分类和原因?

3、功能性便秘如何诊断?

4、有什么办法改善?

5、什么情况下需要就医?

1什么是便秘?

儿童便秘是儿科常见就诊原因,约 20%~30% 中国儿童存在便秘 。

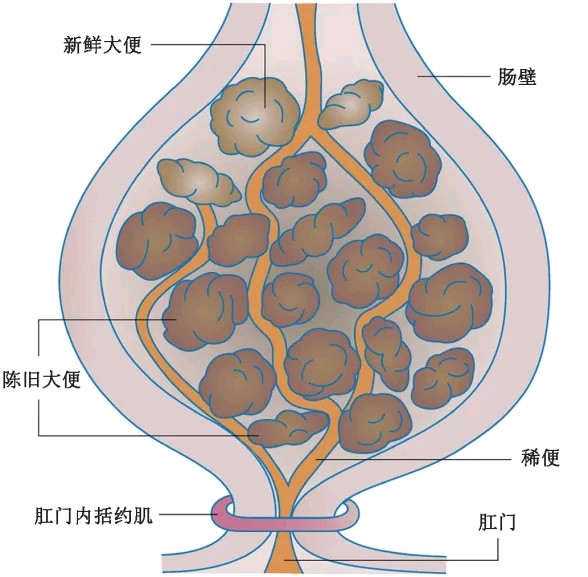

对于很多家长来说排便频率是最关心的事,儿童通常排便次数:出生 1 周内的新生儿平均每天排便 4 次;2 岁时,排便频率接近每天 2 次;4 岁左右时,排便习惯接近于成人,即从每天 3 次至每周 3 次。有的孩子 2~3 天才排便 1 次,但是没有排便费力,大便也是香蕉便,这种不能算便秘,只有当大便干硬和排出困难疼痛时才能诊断有便秘 [2]。当然前面提的大便很粗大,有的甚至阻塞马桶,也算便秘的一个表现。此外当大便潴留,结肠从大便中吸收水分,使得粪便更加难以排出,严重时直肠日益膨胀,可导致溢出性大便失禁,直肠感觉丧失,导致肠动力减弱、厌食、腹胀、疼痛。

溢出性大便的形成

2便秘的分类和原因都有什么?

便秘分为功能性便秘(functional constipation, FC)和器质性便秘。

这次主要谈一下功能性便秘,儿童功能性便秘约占 90%,功能性便秘是除外身体结构和生化异常引起的便秘。功能性便秘主要与饮食、心理因素、生活习惯、环境相关。

3功能性便秘如何诊断?

儿童功能性便秘诊断标准(罗马 IV 标准):

(1)4 岁以下儿童诊断标准

满足以下项目 ≥ 2 条,持续时间 ≥ 1 个月:

每周排便 ≤ 2 次

有大便潴留史

有排便疼痛或困难史

大便直径粗大

直肠内有巨大的粪块

对于接受排便训练的儿童,以下也作为选项:

能控制排便后每周出现至少一次大便失禁

粗大的粪便曾堵塞马桶

(2)4 岁以上儿童诊断标准

满足 ≥ 2 条,并且每周发作至少 1 次,持续时间 ≥ 1 个月;不能用其他疾病解释以下症状:

每周排便 ≤ 2 次

每周至少一次大便失禁

憋便姿势或者刻意控制排便史

有排便疼痛或困难史

直肠内有巨大的粪块

粗大的粪便曾堵塞马桶

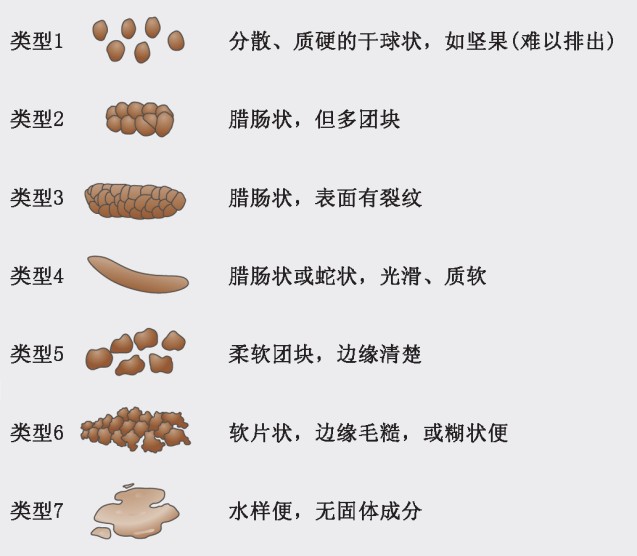

布里斯托大便分类图(儿童版)

4有什么办法改善?

(1)医学教育:向家属和孩子宣教,如功能性便秘其实没什么大不了的,消除孩子的恐惧、焦虑心理;在使用导泻剂后,溢出性失禁的情况可能会短暂加重,然后再趋于好转;肠道恢复需要时间,所以即使用药有效,也不要过早停止治疗。

(2)良好生活习惯的养成:如厕奖励,建立规律排便习惯并予以鼓励。

(3)推荐均衡的纤维饮食,足量饮水。膳食纤维富含于谷类、薯类、蔬菜及水果等植物性食品中。另外,有研究发现 78% 受便秘和牛奶蛋白过敏影响的儿童在消除过敏原刺激后症状得到改善 ,CMP 过敏或不耐受被认为是儿童慢性难治性便秘的原因

4药物治疗

(1)渗透性泻剂:如乳果糖,口味好,可以和水一起服用。

(2)容积性泻剂:聚乙二醇(PEG)为一线治疗,增加肠道水分,软化大便,使大便更容易排出,且不会影响肠道的功能,不会导致体内代谢的紊乱。

如 PEG3350,剂量为 1.0~1.5 g/(kg·d),连用 3 d。PEG 的不良反应极少,偶见腹痛、腹胀或轻微腹泻 [3]。

(3)兴奋性泻剂:如番泻叶,通过刺激结肠和直肠神经来诱导肠蠕动,仅在必要时使用。

(4)润滑性泻剂:如开塞露,润滑并刺激肠壁,不推荐长期,因其效果会逐步减弱。

(5)解除嵌塞:对于 7 天或 7 天以上不能有效排便的儿童,可以考虑使用通便治疗。

(6)维持治疗:见效后要不要立刻停药,通常至少要维持治疗至儿童便秘期结束。

(7)其他:益生菌:有研究发现益生菌对排便频次有影响,但对于便秘的缓解临床证据不足 [9]。外科治疗:某些难治性儿童 FC 可能需要外科干预,如顺行灌肠和肛门括约肌注射肉毒杆菌毒素

5什么情况下需要就医

(1)从出生或出生后的最初几周开始发病;

(2)胎粪排出延迟 > 48 h;

(3)巨结肠家族史;

(4)无原因的下肢无力,运动迟缓;

(5)腹胀、胆汁性呕吐;

(6)无肛裂情况下出现便血;

(7)带状(变细,条状)大便;

(8)生长发育迟缓。

出现以上情况可能提示存在器质性疾病情况,需尽快就医明确诊断。