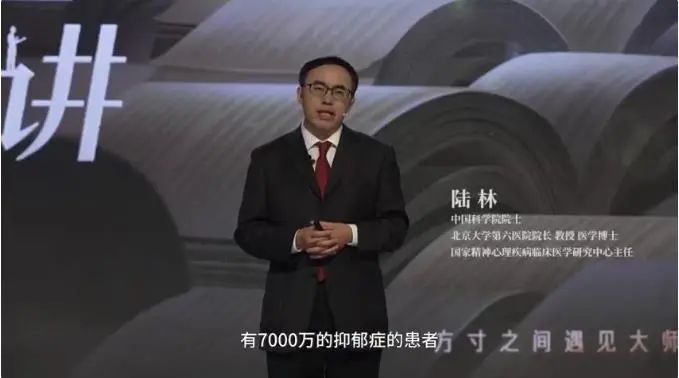

前不久,中科院院士陆林在科普栏目《科创中国·院士开讲》中关于新冠疫情对人类心理影响的推测受到广泛关注,他表示,这种心理层面的影响将持续至少20年。

他给出了一份数据,新冠疫情发生以来,全球新增超过7000万抑郁症患者,9000万焦虑症患者,数亿人出现失眠障碍问题。世界卫生组织近期发布的一份报告也显示,在新冠大流行的第一年,全球焦虑和抑郁的发病率大幅增加了25%。

陆林在《院士开讲》中提醒道,大众应该做好长期心理准备,及时调节情绪,保证睡眠。

世卫组织对“健康”的定义,不仅仅是没有疾病或身体不虚弱,而是始终强调人的精神完好和良好的社会适应,精神健康的状态下,个体能够认识自己的能力,能够应对日常生活中正常的压力,能够卓有成效地工作,并对自己所在的社会有所贡献。

更具体地说,一个心理健康的人,对自己的工作有兴趣,能自我接纳,也能调节自己的情绪,很好地适应环境并拥有良好的人际关系。

但事实上,已知的心理疾病超过400种,最常见的是抑郁障碍、焦虑障碍和各类睡眠障碍。

“抑郁障碍在中国的发病率是7%左右,在欧美国家超过10%。”陆林介绍,“焦虑障碍的发病率7%左右,在很多国家达到15%。”此外,成人中有20%到30%的人有各种各样的睡眠问题,“成为疾病、需要到医院治疗的,有15%左右。”

01.抑郁症

抑郁症是最常见的抑郁障碍,以显著而持久的心境低落为主要临床特征,它是心境障碍的经典类型。

目前,据世界卫生组织调查,目前全球有3.5亿名抑郁症患者,抑郁症已超过冠心病,成为了世界第二大负担疾病。

它的病理成因非常复杂,涉及到生物学、性格特征、后天环境等多方面因素。

患者通常具有心境低落、兴趣和愉快感丧失、精力不济或疲劳感等典型症状,并且伴有至少持续两周的:

集中注意和注意的能力降低;

自我评价降低;

自罪观念和无价值感(即使在轻度发作中也有);

悲观主义,感觉人生无望;

有自伤或自杀的观念或行为;

睡眠障碍;

食欲下降

......

02.焦虑症

它是神经症这一大类疾病中的代表,主要分为“急性焦虑”与“慢性焦虑”两种。

急性焦虑又称惊恐发作,它来势汹汹,让人猝不及防,患者在发作间歇期无明显症状,但发作时无明显诱因,不可预测,并且迅速达到高峰。

在发作时,患者会有非常强烈的恐惧、焦虑等痛苦体验。以上症状需要在一个月内至少三次发作,或在首次发作后,对其再次出现的害怕感持续一个月。

慢性焦虑则是持续的、广泛的,慢性焦虑会使患者持续的,无缘由的提心吊胆,身体紧张、局促不安,甚至会延伸到神经系统,引起头晕、心慌、坐立不安等一系列生理上的不适。

这些过于紧绷的情绪会影响他们的社交与生活,并至少持续六个月。

03.失眠障碍

失眠症是指患者对睡眠时间和(或)质量不满足,并影响日间学习和生活的一种症状。

睡眠潜入期:入睡时间超过30分钟;

睡眠维持:夜间觉醒次数超过2次或凌晨早醒;

睡眠质量:多恶梦,总的睡眠时间少于6小时;

日间残留效应:次晨感到头昏,精神不振,嗜睡,乏力等。

本病大多能治愈,主要通过药物治疗、物理治疗以及心理治疗。如不引起重视或延误治疗,可对患者心理情绪,白天学习工作生活等造成影响。

1、情绪上是否有恐惧紧张、焦虑不安、抑郁悲伤等。2、身体上是否有失眠、头痛头晕、胃肠不适、心慌胸闷、肌肉紧张等表现。3、认知上是否存在注意力不集中、记忆力减退、反应迟钝、判断和理解能力下降等。4、行为上是否有过激行为、怕脏等盲目消毒、作息混乱、不健康行为增多(如:吸烟、喝酒)、不愿意和人交流等。

如果目前出现的上述表现不影响正常工作、生活,通过自我调节可以改善;如果影响了正常的工作、生活,且持续时间超过2周,应尽早寻求专业帮助。如何进行自我心理调适:

一、是识别接纳情绪。要学会识别和接纳自己的情绪,明确地告诉自己“我现在很不舒服”“我很烦躁”等,当情绪被识别后,它的破坏力就瞬间降低了,有助于我们放下焦虑恐惧。

我们也要进行心理上的自我引导和积极暗示。可以告诉自己:“我确实有些紧张,有些生气,但我可以不过分关注,做点别的,会慢慢好起来的。”允许自己有一个逐步调整的过程。

二、是保持健康生活方式。

1.保持正常作息和饮食规律,不要熬夜和日夜颠倒,维持生活的秩序。因为规律的作息能增强自我控制感,降低内心的焦虑不安,获得心理内部的稳定。

2.每天坚持适度的锻炼。比如深呼吸、瑜伽、冥想、太极等,这样有助于释放压力。

3.做感兴趣的事情(听音乐、读书、写作、看剧等)充实精神世界,或者学学烹饪,和家人共同享受美食,让自己放松和愉悦。

三、是建立人际互动。要与家人、朋友、同学等保持积极联系,给他们打个电话,与亲友倾诉,表达关心,获得情感支持,有利于保持平静稳定的情绪。

四、是营造良好的家庭心理氛围。家人之间也难免会产生摩擦和矛盾,不良的情绪会相互影响和传染的,家庭成员之间也要学习控制处理自己的情绪,保持情绪的边界。

遇事少抱怨多沟通,不被情绪左右。交流时姿态低一些,音调降一降。

学会示弱,多表达关心,比如“你已经做的很好了”“如果把这个改掉可能就更好了”等,分享感受,加深彼此的感情沟通。

如果以上的自我调节方法不能帮助你缓解你的负面情绪,仍然感到焦虑不安,恐惧、忧郁、难以忍受甚至痛苦不堪,出现消极观念及行为,必须要及时寻求专业的心理帮助。