01.

硕博生,精神障碍“高危群体”

02.

眼下的困境,为何如此难熬?

“如果无法按时毕业,身边人会怎么看我?我会不会让父母失望?我的人生是不是就此毁了?”

03.

微笑抑郁,我只是在假装开心

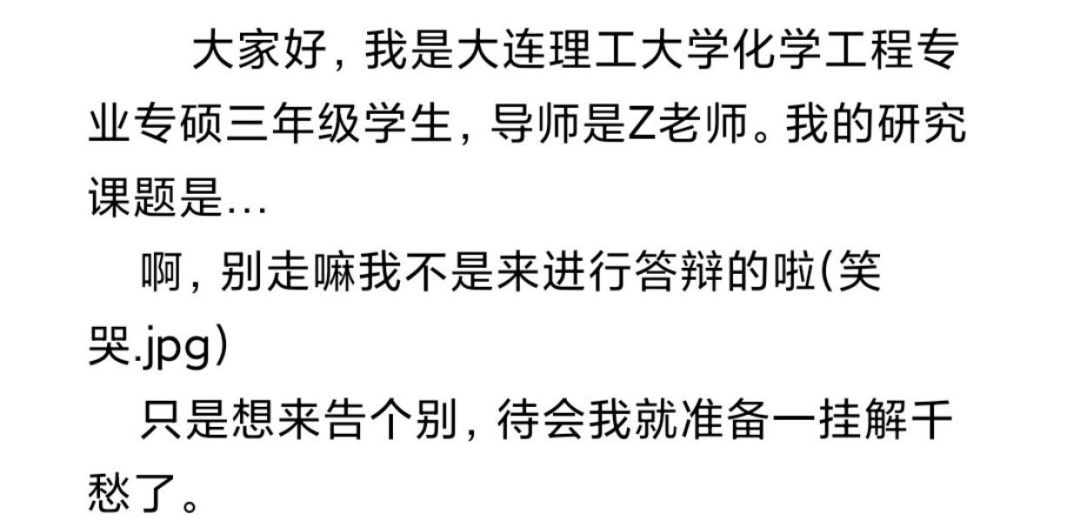

在读到这位研究生的遗书时,我一直有一种似曾相识的感觉贯穿始终。

(大连理工研究生遗书的开头部分)

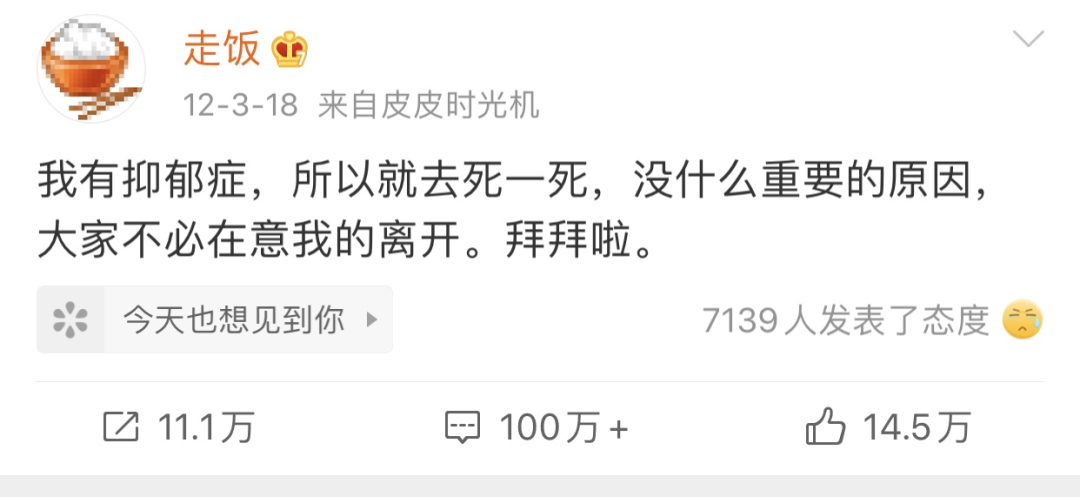

很久之前,我在微博上关注了一个叫@走饭的微博博主,曾是南京某高校的学生,也是一名抑郁症患者,于2012年自杀身亡。

“精神心理健康

咨询预约通道”

精神心理疾病发现后一定要及时寻找专业医院进行诊疗,以免错过最佳看诊时间。

您可以通过以下途径进行咨询:

1、点击下方“阅读原文”进行咨询;

2、直接拨打热线咨询电话:023-63838120;

3、如需预约,请点击 “预约挂号”