01.

为什么你越激动,Ta越沉默?

情况一:“沉默是一种武器”

故意的沉默是常见的情感操控方法,也是一种被动型攻击的形式。

临床心理学家认为,这样的沉默是一种对对方的惩罚。

当然,并不说对方所有的沉默都是在隐含地表达攻击性,也有一部分人是出自于对自我的保护。

情况二:“除了沉默,不知道做什么”

在特定的沟通情境中保持沉默,是一种自我保护的本能反应。

会让人沉默不语的,往往是充满了一定压力的场景。比如谈论严肃话题,或是对话的另一方情绪十分激动。

02.

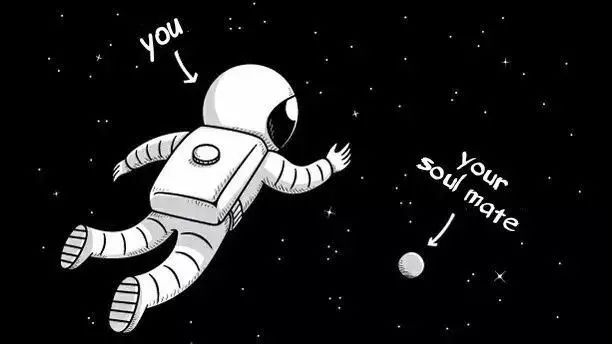

你的要求和Ta的沉默

构成了“有毒”的沟通模式

在一方一直沉默不语,另一方试图打破沉默,情绪激动,迫切地想让对方开口的情境中。

03.

该如何破解“有毒”的沟通模式?

Part 01

如果你是情绪激动的一方:

在这整个过程中,非语言的表达是特别重要的——你的语音、语调、面部表情和身体姿态,都可以为沟通的顺利进行助力。

Part 02

如果你是沉默不语的一方: