俗话说:

“冬不藏精,春必病温。”

“三九补一冬,来年无病痛。”

“冬天进补,开春打虎。”

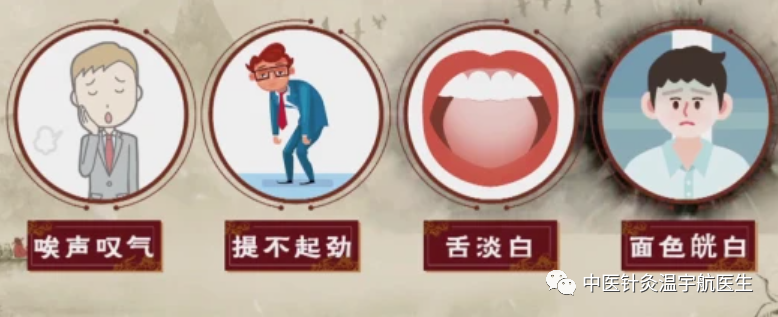

你需要补吗?

明显感到身体远不如前......可能身体“虚”了。

吃饱喝足休息好了,还是头晕无力、倦息懒言,胸闷气短、频出虚汗、食欲不振......可能气虚。

面色苍白、头晕目眩、四肢麻木、手脚冰凉......可能血虚。

腰膝酸软、性欲下降、阳痿、记忆力下降、注意力不集中、早衰、脱发、耳鸣......可能肾虚。

饭后腹胀、少食乏力、易疲少言懒语、消瘦或肥胖浮肿、面无血色、小便短少、白带多、月经过多......可能脾虚。

气短、自汗、怕风、咳嗽痰多、体弱无力、口干舌燥、干咳无痰或少痰、潮热盗汗,喘促少气......可能肺虚。

心烦、失眠、低热盗汗、四肢乏力、虚汗、面色苍白、头晕、健忘、胸闷不适......可能心虚。

......

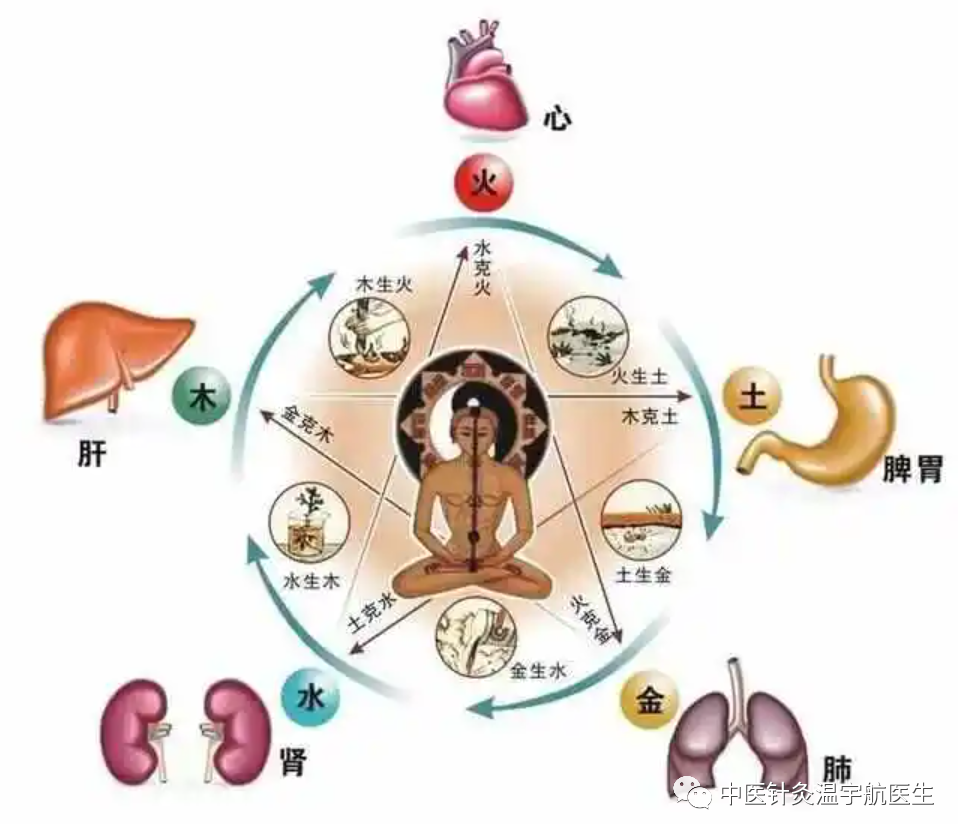

五脏六腑作为支撑身体的“核心部件”,一旦体虚,就意味着脏腑功能不能正常发挥,以至于不能正常供给人体所需。

该化生的气血不能足量化生,该供给身体各处的阳气、阴津不足,该供应毛发、肌肤的血液亏虚......

《黄帝内经》曰 :“实则泻之,虚则补之。”

如果身子虚了、弱了,就应积极应对、及时“进补”,将小病小痛消化于无形,也是中医提倡的“治未病”的重要方法之一。

进补最佳时机

秋冬最宜,冬天最佳

人生于天地之间,与自然万物合而为一,进补也要顺应大自然规律。

中医认为“春生,夏长,秋收,冬藏”,一年进补需按此律。

春夏阳气生发,尤以夏季阳气最盛,若此时进补,会适得其反,易现上火症状。

春夏气温渐高,人活动量加大,出汗多,消耗多,此时摄入营养物质也易被消耗掉。

秋冬气温渐低,冬季最低。阳气收藏,肌肤腠理致密,不易出汗,阳气不易外泄,活动少,消耗也少,摄入营养更易吸收储藏,转化成能量,补身体虚弱。气温低,食欲更旺,也有利于摄入更多营养物质。

冬季适当进食些传统“大补”、“滋补”品,不仅不会上火反而能补充体力,让原本虚弱的身体变得强健。

春夏,特别到了夏末秋初,人体往往或多或少呈虚弱状态,利用秋冬收敛、蛰伏时节,给身体进补可将春夏所耗补回来。

俗话说:“冬天进补,来年打虎”,要想健康安度冬季,来年生龙活虎,冬季进补很有必要,也是最佳时机。

进补8误区

进补需得法,不可随意补

1、没有做好准备就补

进补的营养物质,只有被身体吸收了,才能达到进补的效果。

进补过程中,身体存在各种不利于进补因素时,进补等于白补。

如大便不通,毒素排不出去,此时进补,一来补不进去,二来不能被充分消化吸收,三来可能会转化成对身体有害的毒素,这就不如不补。

还有脾胃是消化吸收器官,脾胃不好,消化吸收不了,吃进再好的补品也等于没补。

进补前要做好准备,确保进补有效。

2、没有依据随便补

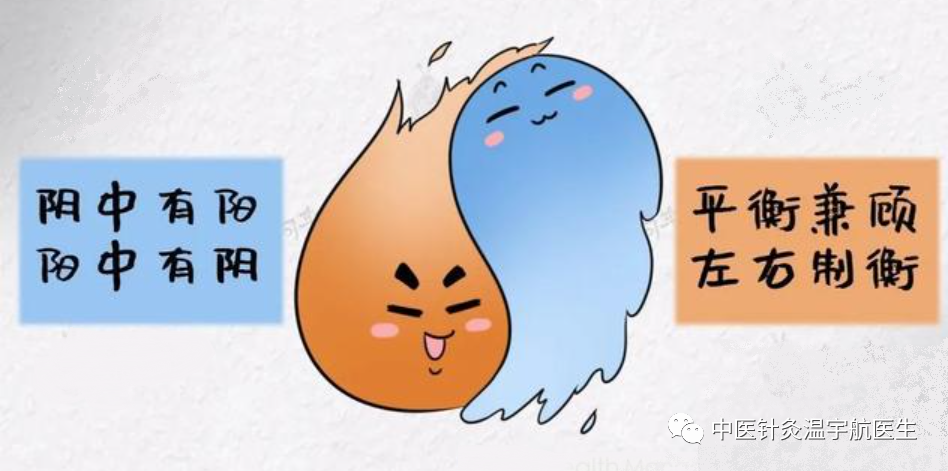

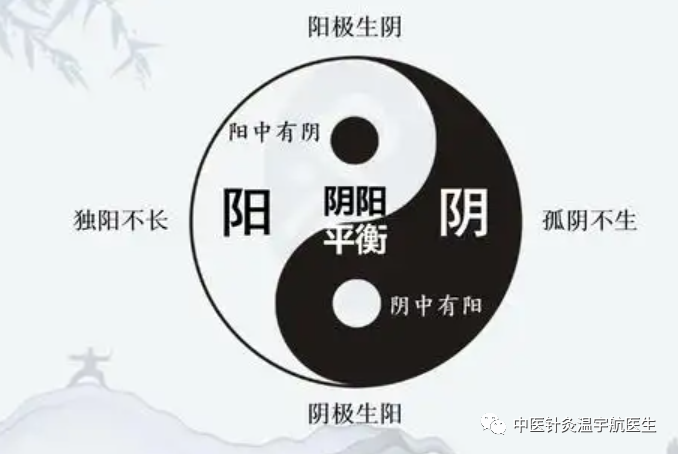

中医养生讲究平衡阴阳,并将调整阴阳作为养生防病的根本,进补也一样需遵循阴阳平衡法则。

例如不懂“秋冬养阴”养生原则,一味补阳壮阳,导致阴不足更甚,就要出问题。

参见:冬季养生| 秋冬养阴,秋冬频变下深圳人如何应对?中医养生的变与不变

3、“虚不受补”不能补

体弱久病的老人,因脾胃虚弱,消化能力差,不能承受滋补,补后反而会出现厌食、脘腹胀满、恶心呕吐等症,让身体更虚。

有的人因脾受湿邪所困,滋补药物不仅不能达到补虚效果,甚至还会出现腹胀便溏、嗳气呕吐、口干、鼻出血、皮疹等情况。

有的人湿气重,补养不能被人体吸收利用,反而可能使湿气更难祛除。

有的人经络不通、气血运行不畅,补可能加重瘀阻。

这些都容易出现“虚不受补”。

如果你属于这种类型,建议先通过中医、针灸调理好体质后,再请教医生如何进补。

4、感冒上火无虚不能补

感冒时不能补,补可能导致邪气留恋,不易祛散。

上火时不能补,补可能使内热加重。

无虚不能补,即使确是虚弱。

中医虚证还分为气虚、血虚、阴虚、阳虚,各种虚证既可同时存在,也可能相互转化,还常常合并有湿气、痰浊、瘀血等实邪。

如有疑惑,建议在进补前先咨询医生。

这时,建议先进行中医、针灸治疗,而不是以补代治,越补越糟糕。

5、不分脏腑,补无侧重

到底自己是需要补肺、补肾,还是补气、补血,都不知道,反正就想犒劳犒劳自己,煮点好东西补补身子。

6、不分体质,一通乱补

不清楚自己到底是什么体质,阴虚、阳虚还是....,一通乱补,很易补错。

7、不分人群,一视同仁

是老人需要补,还是孩子需要补,是男人还是女人......各不一样。

8、与养生保健混为一谈

进补一般针对特定人群,如体弱多病者,长期高强度工作、学习劳累者,大病初愈者。

此时进补可增强体质、强身健体、补充精神气血、调理阴阳寒热,一般方法是食补兼膏方、药膳。

养生保健则人人皆可,不管是否体虚。

进补是养生保健的一种途径,却不是唯一途径。

进补5类

温清平峻缓

1、温补

以温热性的食物或药物补充人体阳气。

适合体质虚寒者。

2、清补

补中兼清,常用补而不滋腻、性质平和、不伤脾胃的食物或药物进补。

适合体虚内热者。

3、平补

用药性平和的食物或药物补益,调整阴阳。

适合体质虚弱者。

4、峻补

即急补,用强力补益药物治疗气血大虚、阴阳暴脱等证。

适合极度虚弱的危重患者。

5、缓补

利用平和的食物或药物缓缓调补。

适合疾病愈后调理者。

进补5法

1、一时进补法

在一段时间内间断或者连续进补。

适合病后体虚、产后体虚、体质在某一方面明显衰弱的人。

适用于顽疾最易复发的秋冬之时。

2、气血互补、阴阳互补法

在补虚时,往往是气虚者补气,血虚者补血,阴虚者补阴,阳虚者补阳。

但中医还有气血互用、阴阳互生的理论,认为“血为气之母,气为血之帅”,阴阳二者互为其根。

因此,在补气时,往往也要适当补血,让气有所归;血虚时也应适当补气,以助生血。

在补阴方中佐以温阳品,在补阳方中又配补阴品,由此“阴中求阳,阳中求阴”,让阴阳互济而平衡。

3、辨清真假虚,虚则补之

《黄帝内经》曰:“实则泻之,虚则补之。”

哪里虚补哪里。但是补之前,要注意先辨清真虚还是假虚。

《景岳全书》曰:“虚者宜补,实者易泻,此易知也。而不知实中复有虚,虚中复有实,故每以至虚之病,反见盛势;大实之病,反有羸状。此不可不辨也。”

当人太过虚弱时,反而觉得身体还挺好,而当体内明明有实邪需要清泻时,又往往表现出一些虚弱的体态。

如果单从表象上判断就加以进补的话,往往会让虚者更虚,实邪也去泻不了。

如果搞不清楚自己是真虚还是假虚,欢迎咨询温医生哦。

4、规律进餐法

脂肪在体内堆积过多,会影响秋冬进补效果。

为防脂肪过度堆积,应制订规律进餐时间。

如早餐7:30左右,午餐12 :30左右,晚餐19 : 30左右。

除此以外,其他时间不吃零食,给脂肪充分分解时间。

两餐间的空腹时间一定要有4 ~ 6小时,甚至更长。

5、轻断食法

每周选两天不吃正餐,只吃稀饭、豆浆、果汁、牛奶或清粥等流食。

这种轻断食法可有效帮助清除体内废物、让肠胃代谢顺畅。

进补煎煮4要则

1、煎煮用具:砂锅最佳,金属锅不宜

用补益药物进补时,要注意煎汤时应用砂锅,搪瓷锅也可以,不能用金属锅。

因为一般补药都需长时间煎煮,才能让有效成分充分煎出来,而金属锅容易与药物中的成分发生反应,从而改变性质,影响药效,所以要尽量用砂锅。

2、煎煮前准备

滋补的药物在煎煮前先浸泡一下,更容易令有效成分溶解出来。

可先将药物放入砂锅中,加冷水浸泡1小时左右,然后再开始煎煮。

3、煎煮过程

加水量应根据药物的多少和治疗的需要来定,一般最终的药液在200毫升左右为宜。

药力大的药可煎2~3次,以免浪费,也可多加些水再次煎煮。

4、药锅食锅分开

注意煎药的药锅不要用来煮食物,尤其是油腻的食物。

今天,大家先把这些进补之道、原则、要点记在心中,循规进补。

明天,温医生再针对不同阶段、体质、脏腑、气血、人群,具体介绍各种进补食疗方、膏方,以供选择。

欢迎关注我——你身边的医生朋友,点赞支持。

作者简介

温宇航,副主任医师,深圳市针灸学会秘书,1988年毕业于广州中医药大学,博士研究生。曾在深圳市中医院针灸科从事临床、教学、科研工作35年,承担省、市级课题四项,发表论文二十余篇,长期受邀在市委、市政协、党校等机关事业单位授课。

治疗专长

综合运用针灸中药治疗各种心脑血管病、头痛、眩晕、失眠、面神经麻痹(面瘫)、各种痛症、思维疾病、过敏性疾病、亚健康状态、男科疾病、部分妇科疾病以及各种疑难杂症。

出诊时间:周一至周六,上午08:30~12:00,下午02:30~05:30

联系电话:13510064988(个人微信)

往期回顾

往期回顾