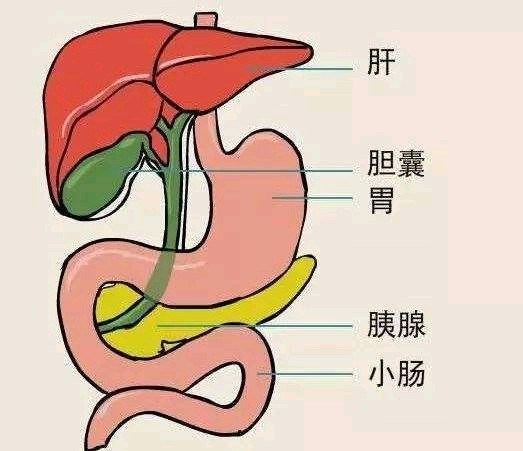

慢性胆囊炎

胆囊炎是较常见的疾病,发病率较高。根据其临床表现和临床经过,又可分为急性的和慢性的两种类型,常与胆石症合并存在。右上腹剧痛或绞痛,多为结石或寄生虫嵌顿梗阻胆囊颈部所致的急性胆囊炎,疼痛常突然发作,十分剧烈,或呈现绞痛样。胆囊管非梗阻性急性胆囊炎时,右上腹疼痛一般不剧烈,多为持续性胀痛,随着胆囊炎症的进展,疼痛亦可加重,疼痛呈现放射性,最常见的放射部位是右肩部和右肩胛骨下角等处。

在发病初期会出现腹胀、恶心、腹部隐痛等症,患者会误判为消化不良而未引起重视;也有少数患者无明显临床症状,多由体检发现;急性发作期会出现剧烈疼痛、大汗等症状。

怎么知道自己患有慢性胆囊炎?

1.慢性发作时:

饱食尤其是食用油腻、高蛋白食物后出现

反复发作性右上腹不适或疼痛(隐痛)。

嗳气、饱胀、腹胀、恶心等消化不良症状[2]。

2.急性发作时:

疼痛:腹部持续疼痛并加重,可向右肩背部放射。

发烧、恶心、呕吐、大汗淋漓等。

出现上述症状患者可及时去医院进行B超检查,B超是最简单也是最直接、有效的检查方法。

慢性胆囊炎一般以药物治疗为主,预后良好,但是若一直未引起重视,病情会持续发展,导致胆结石产生或加重,少数引起胆囊坏疽、穿孔,甚至胆囊癌,危害患者的生命健康

诊断依据:

临床表现:腹胀、嗳气、恶心、呕吐、腹部隐痛等。

体格检查:一般腹部没有明显体征,少数患者可出现上腹部压痛或叩痛。

腹部超声:胆囊壁增厚(≥3mm)、毛糙、胆囊结石、胆汁淤积或者胆囊收缩功能欠佳等。

其他检查:腹部超声结果不明确的患者需要进行MRI、内镜超声或CT检查确诊

发病机制:

慢性胆囊炎的具体发病机制目前仍不明确,各类型的病因有:

1.慢性结石性胆囊炎:比较常见,最主要的病因是胆囊结石,若合并细菌感染,则更容易发病[2]。

(1)胆囊结石:约90%~95%的慢性胆囊炎是由胆囊结石引起的。结石反复梗阻胆囊管,损伤胆囊黏膜,导致反复性的胆囊壁炎症反应、瘢痕形成和胆囊功能障碍。

导致结石的病因有:

饮食:长期低纤维、高脂肪、高热量饮食,导致胆汁胆固醇浓度增加,诱发胆囊结石。

药物:如头孢曲松代谢物钙盐易沉淀形成结石;雌激素会导致胆汁合成减少、胆固醇分泌增加诱发结石;非甾体类抗炎药经胆囊排泄代谢物,形成结石。

肥胖、体重快速减少、妊娠、糖尿病等也可能会引起胆囊结石。

(2)细菌感染:正常情况下,胆汁是无菌的,当结石堵塞胆囊或胆管时,以革兰阴性菌(如:大肠埃希菌、不动杆菌等)为主的肠道菌群就有可能逆行,导致胆囊或胆管出现肠源性细菌感染。

2.慢性非结石性胆囊炎:相对少见。

(1)胆囊排空障碍(胆囊动力异常):是慢性非结石性胆囊炎最重要的病因。胆囊动力异常时,分泌的胆汁无法及时排空使得胆汁淤积,导致胆囊增大,长此以往,胆囊壁逐渐纤维化病出现炎症。

(2)感染:大肠埃希菌、不动杆菌等肠道细菌经胆管逆行,或经血液、淋巴等途径到达胆囊,诱发细菌感染。蛔虫等寄生虫以及人类免疫缺陷病毒等感染少见。

(3)胆囊缺血:因败血症、大型手术等病因导致严重贫血,引发胆囊缺血,诱发炎症和坏死。

(4)代谢因素:肝细胞病变或胆管疾病导致致胆汁酸代谢异常,最终引起胆囊炎症。