01.「知识诅咒」:你不是厌蠢,而是无法做到换位思考

我们为什么会对他人的无知感到厌烦?一部分原因在于我们常常认为自己所处的环境和经历代表了整个世界的样子。殊不知世界上还有很多我们不曾了解、无法想象的情况。

Birch 和 Bloom ( 2007 )的研究指出,当我们掌握了某些知识后,很难理解那些没有这方面知识的人的感受。这种现象被称为「知识诅咒」。

想象一下,父母在辅导孩子作业时,明明是些很简单的加减法算术题,解释了半天孩子还是一脸懵懂,父母也逐渐变得不耐烦;再比如,当我们尝试教父母用智能手机去进行微信支付时,他们总是学不会,那一刻我们也会忍不住怀疑人生。

在职场中,老员工觉得一些操作流程已经是常识,而新员工却频频出错,这时候老员工可能会因为新员工的频繁提问而感到厌烦。

当你学习到某个知识后,就无法想象还会有人不知道它,它就像「诅咒」一样,让你很难再从换位思考的角度看待他人,最终这种「误解」变成了「厌蠢」。

▷ 《复仇者联盟 3:无限战争》

02.厌蠢情绪可能是「自我被忽视」的一种信号

这种情绪其实是自我被忽视的一种信号。

研究显示,当我们在某方面感到被忽视或不被尊重时,这种内心的不平衡感会放大我们对他人错误的反应,最后演变成所谓的「厌蠢症」。

「自我被忽视」还与我们的成长经历有关。在苛刻和被忽视的环境里成长的人,会认为对权力更高的人清晰表达自己的意图是不妥的。

因此,当长辈或领导的做法不如自己预期时,就会产生强烈的厌恶感,混合着失望与后悔。

▷ 《我的解放日志》

日常生活中经常会有类似的例子。一次,家里的电脑出现了问题,小王知道该如何修复,但父母坚持按照他们自己的方法来操作。为了避免冲突,小王没有反对,过程中也没有提出自己的意见。

结果父母在尝试半天后,电脑反而出现了更严重的故障。小王忍无可忍,爆发出极大的愤怒与委屈,觉得父母「愚蠢」且「顽固」。

所以,下次当你对别人的「蠢」行为抓狂时,想一想,会不会是因为自己内心的想法被忽视,才会感到如此烦躁呢?

03.厌蠢过程,只是在表达对「不完美自我的厌恨」

想象这样一个典型的场景:你和伴侣正在准备晚餐,ta 不小心把盐罐打翻了。你的第一反应可能是:「你怎么这么笨手笨脚!」但实际上,愤怒的导火索可能并不是对方「打翻盐罐」,而是因为你为自己最近工作上的失误感到羞耻。你把这些负面情绪投射到伴侣身上,通过指责对方来转移自己内心的痛苦。

羞耻和内疚是自我攻击的一种信号,当我们看到他人犯错时,这种情绪被激活,并转移到他人身上。通过批判他人,我们暂时避免了直面自己的脆弱和不足。

▷ 《我们由奇迹构成》

心理学家 Tangney 和 Dearing 的研究也指出,羞耻和内疚是强烈的自我意识情绪,往往会导致自我攻击、低自尊甚至抑郁。

不仅如此,未解决的痛苦记忆也会在我们面对他人错误时激发强烈的情绪反应。研究表明,曾经痛苦和怨恨的记忆会在我们面对类似情境时重新浮现,导致情绪反应过度。

比如,你在工作中有个同事总是犯小错误。每次他一犯错,你就忍不住嫌弃,心想:「他怎么这么笨?」其实,你的这种情绪反应可能是因为你在过去的某个阶段,被领导批评过类似的错误,没有释怀的怨恨记忆在你看到同事犯错时被激活,导致「厌蠢症」的产生。

前段时间我们国家的乒乓球混双代表孙颖莎、王楚钦,「莎头」组合在巴黎奥运会上勇夺金牌,这本来是一件全国欢庆的喜事。然而,某位明星歌手在社交媒体上发的一条庆祝微博却引发了争议,成为了当时的热搜话题。

他在微博上用了「杀青」一词来庆祝孙颖莎和王楚钦的胜利,但这种表达方式被部分网友批评为「没文化」,甚至被过度解读为是对运动员们后续比赛的一种「诅咒」。

微博上迅速聚集起了大量指责和嘲讽的评论,直接将该歌手推上了舆论的风口浪尖,也使得本该举国同庆的事件最后变得复杂和负面。

社交媒体在放大情绪方面有着无可比拟的威力。人们往往在网上更加大胆和直率,它的匿名性给予了他们无形的保护。通过评论和转发,个人的负能量和偏见迅速扩散,甚至演变成了集体行为。而这也是为什么「厌蠢」情绪会在社交媒体上会变得更易蔓延。

如今的网络时代,每一个人都可以在屏幕背后,通过简单的文字和图片,将自己的负面情绪投射到他人身上。在这种缺乏真实交流的现象下,「厌蠢症」似乎也成为了一种应激反应。

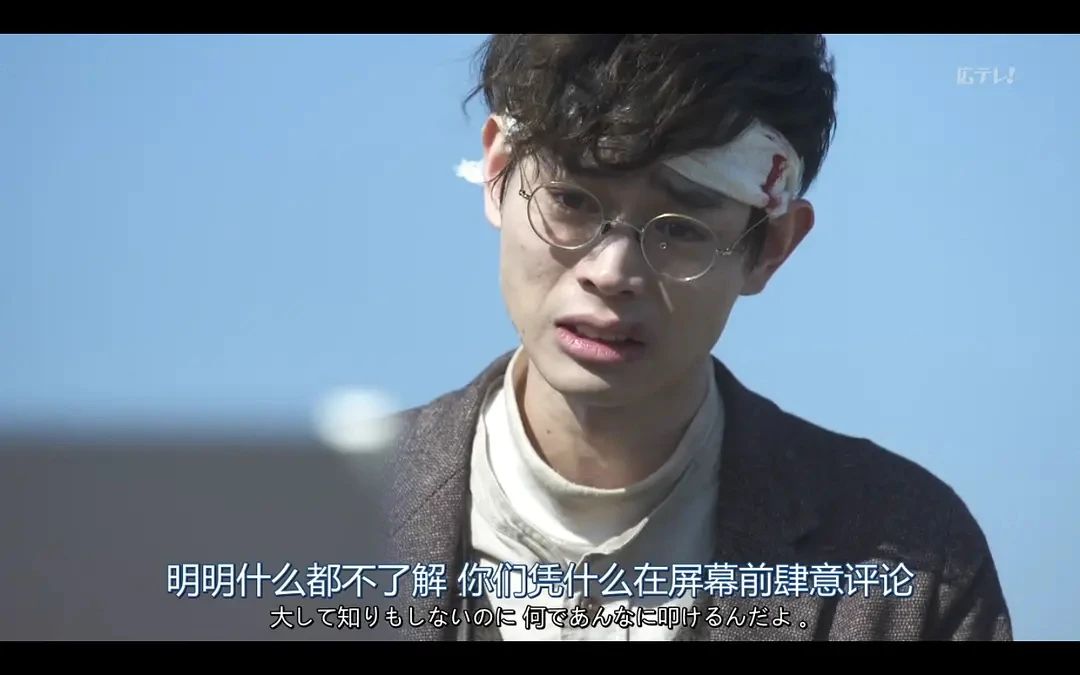

▷ 《3年A班:从现在起,大家都是人质》

05.为何愤怒后总是内疚?这就是所谓的「厌蠢后遗症」

某个工作日结束后,你拖着疲惫的身躯回到家里,面对父母反复的询问和关心,你突然觉得他们怎么这么唠叨。于是,你失去了耐心,对他们发起了脾气。

可是当夜深人静时,你回想起那一刻父母无助的表情,又会有深深的内疚涌上心头,让你开始反思,自己是否应该如此过激。

为什么我们在厌蠢后经常会有这种情绪呢?简单来说,当我们的行为和心中的理想自我不一致时,就会感到不舒服。比如,你一直都认为自己是个孝顺温和的人,但对父母发脾气时,你的行为与这种「自我认知」不符,于是你感到不安和内疚,这种内疚感是为了帮助你恢复内心的平衡。

此外,我们每个人心中都有自己的道德标准,当我们的行为违背了这些标准时,同样会感到羞愧。回到对父母发脾气的例子,你「不耐烦」的行为和「要体谅父母」的道德标准产生冲突,会让你事后格外自责,因为你觉得自己没有达到心中的道德要求。

这种现象不仅是对亲人,在陌生人身上也会发生。当你在排队买咖啡时,前面的人一直在纠结点单,犹豫要喝哪一款,这种磨磨蹭蹭的行为让排在后面的你感到无比恼火。于是,你忍不住催促对方,让 ta 不要浪费大家的时间。

可当你坐下来,回想刚才的情景:那个人可能是第一次去那家店,又或者只是有点选择困难症。你又会觉得自己的反应有些刻薄,是不是应该对别人多一些耐心。

这些情感的起伏,其实是我们内心在不断调整和平衡的过程。理解了这种「厌蠢后遗症」,或许下次你就能更好地控制情绪,找到更温和的表达方式。

▷ 《花束般的恋爱》

——《杀死一只知更鸟》阿蒂克斯·芬奇

人与人之间,互相理解,本就是世界上最困难的事情之一。但即使是这样,即使我们没有在同样的环境里成长,却仍然有可能成为朋友、伴侣甚至亲人。

希望每一个在面对「厌蠢」情绪时感到困扰的人,都能找到自己的情绪根源,学会温柔地对待自己和他人。接受别人的不完美,也是在接受自己的不完美。

毕竟,每一次善意的理解,都是对内心世界的一次温柔呵护。

▷ 《花束般的恋爱》

图文摘自网络,侵权必删!