随着社会的发展,人们受到心理问题困扰的可能性逐步上升:

虽然近几年心理咨询行业有了一定的发展,但仍然有很多人抗拒接受专业的心理咨询服务。

究其原因,一方面与国内心理师鱼龙混杂,大家缺乏选择靠谱心理咨询师的知识储备,容易被那些“挂羊头卖狗肉”的所谓心理师误导,对心理咨询产品负面的评价。

另一方面,也是最主要的原因是人们对心理咨询的认识存在误区:

❌ 心理咨询=聊天

❌ 心理咨询=窥视内心

❌ 心理咨询=心里有病

但其实,这都是源于大家对心理咨询不了解而产生的误会。

那今天就跟大家从“心理咨询为什么有用”的角度,来回答以上疑问。

很多人觉得心理咨询不就是聊聊天吗,能有什么用?

但你也许也发现了,很多时候情绪不好,跟亲友倾诉时,很容易会产生“唉,你不懂我”的无奈感,甚至会被教育一通。

而这种情况在咨询中是不会发生的。

因为心理咨询不是随意的聊天,语言交流只是心理咨询的显在形式,真正产生作用的是心理师采用的语言技巧,以及语言下的心理学思维。

比如上面的情景,如果在咨询中,心理师是不会轻易去评判,或者强硬推动你向前。

在那刻,他会与你深深共情,理解你,看到你真正的需求。而这种被理解的积极情感体验,正是治疗的根本保障。

比如,一位发现丈夫有婚外感情的妻子,自己内心很苦恼,她对心理咨询师说:"我发现丈夫有婚外情后,很想离婚,但想到孩子还小,一旦离婚,孩子没有了家庭,就下不了离婚的决心,我为此非常苦恼。”

如果心理师回答:"这种事只能二选一了,不可能两全其美的。"这显然是没有体验求助者的内心冲突所在,明显缺乏共情,也可能使求助者感受到心理师根本没有理解自己,甚至怀疑心理师是否愿意帮助自己。

但是,如果心理师回答:"每一位妻子遇到这种情况都可能会在如何解决上苦恼,就像人们在遇到需要选择的时候不知如何抉择一样,你在得到的时候可能要失去,而你想很圆满地解决这个问题又不失去,但实在找不出好的办法,确实是很让人苦恼,如果是我,我可能也会这样。”

这时的心理师采用共情的技巧,从她的内心去体验,让来访感受到自己是被理解、尊重和接纳的。

为什么这么说呢?

因为改变的第一步,就是能开始跟自己的情绪好好相处,而抱持性环境恰恰能给你提供一个安全的空间,支持你去容纳被你看作是不安全的情绪情感。

这可能不是很好理解,我来举个例子:

屋子来了一个怪兽,你想赶走他,不想它呆在你的屋里。如果你只是被害怕支配,大喊“快离开!”,甚至躲起来,那你是很难达到这个目的的。

但如果你能冷静下来,在心理师的“安全盔甲”里,跟他在屋子里相处,观察他的习性,深入了解这个怪兽到底是个什么东西,了解他为什么会进屋,喜欢什么,不喜欢什么,那你就能找到方法引导他离开你的屋子,同时还能预防他下次再次到访。

这就是为什么说,只有当我们感受到了来自心理师的接纳、真诚和包容,体会到自己可以突破固有模式而不被轻易评价,不被别人伤害,才有可能醒悟自己的认知模式和行为模式,并产生改变的可能性。

很多时候,我们面对解决不了的难题,往往受限于我们对解决的定义与认知。那心理咨询是怎么来带我们解决问题的呢?

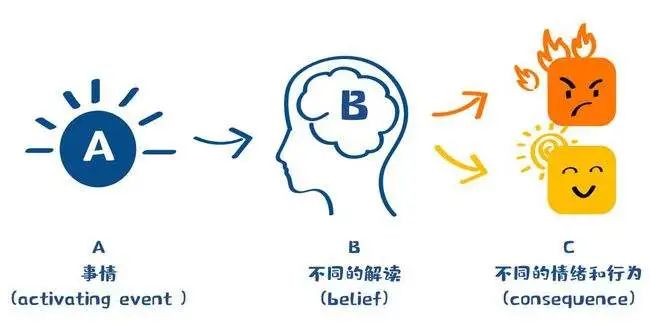

美国心理学家埃利斯创建的情绪ABC理论认为:人的情绪(C)不是由某一诱发性事件(A)的本身所引起,而是由经历了这一事件的人对这一事件的解释和评价(B)所引起的”

比如你走在路上被人撞了一下,你会很生气,但是扭头发现是一个盲人不小心撞到的,你就不生气了。

同样是被撞了,决定你情绪的,是你怎么看待这件事,而不是事情本身。

但是很多时候,我们在解决问题的时,更多的是关注怎么解决这件事。

而好的心理咨询,是通过帮助你改变你的认知(B),带动情绪和行为(C)的改变。当你情绪自由了,你就不会再纠结于事情(A)本身的走向,你的选择性就会自如了。

还是刚才老公出轨的例子。按一般的做法,大家可能只会关注这件事情该怎么处理,分析利弊,但是无论怎么选,你依然会面临其中一种选择带来的消极情绪。

但如果能通过认知调整,让你做到情绪自由,不管怎么选你都能从容面对的时候。那你就不会再被“事情”胁迫,更容易做出你内心真正的选择。

心理咨询不是要让你的负面情绪走开,反而我们要通过认识它们的方式来处理、认可他们,并试图避免让它们以不健康的方式影响你。

当然有时也会失败。但我们人生的歌曲里也需要一些低音,不是吗?