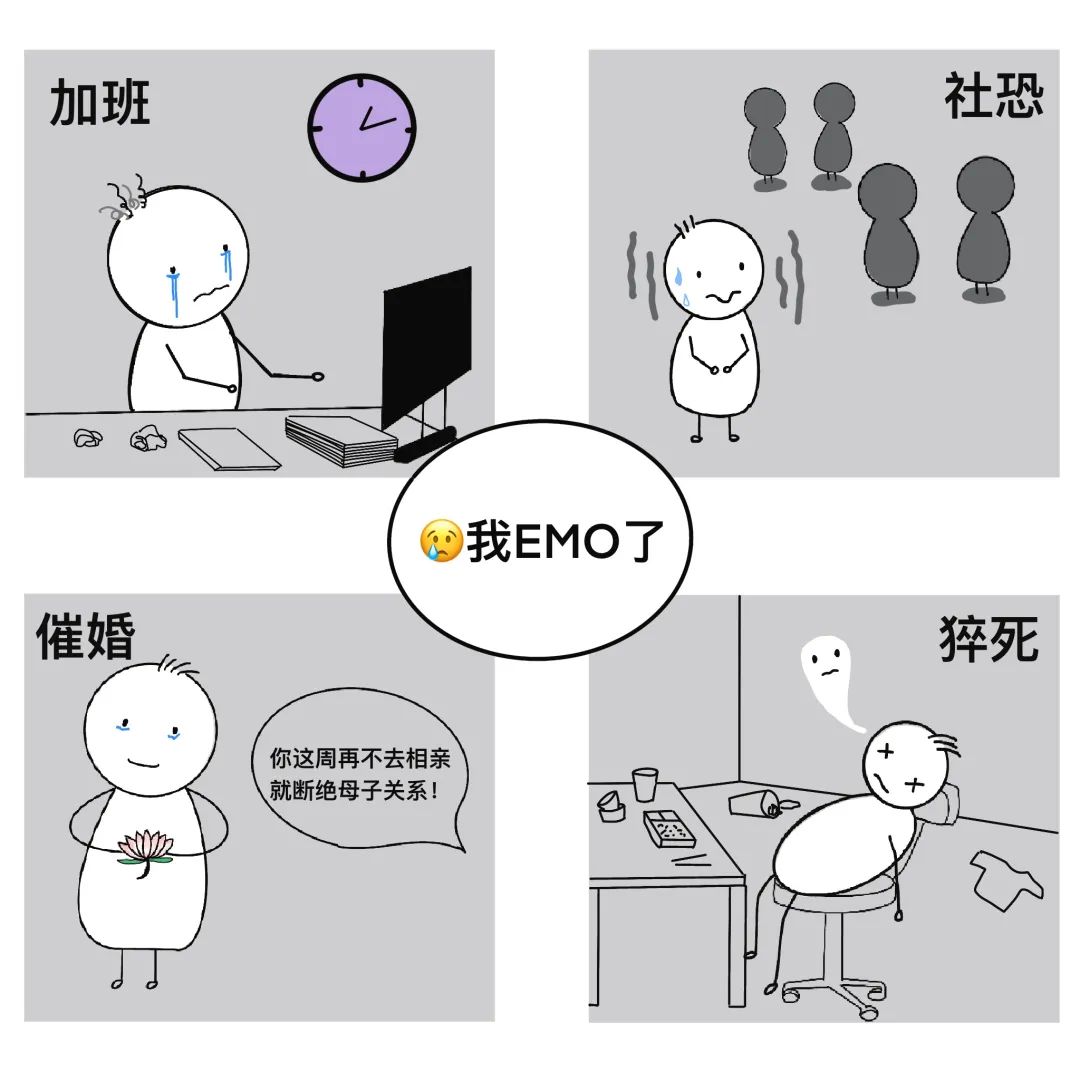

现代的生活,工作压力大

996、社恐、逼婚、熬夜、猝死

经常闯入大家的视野

我们对情绪的把控能力好像也在慢慢丧失

抑郁成为了一场全时代的“流行感冒”

*EMO原是指一种摇滚风格,全名为情绪硬核,是朋克音乐的一个子类。后来泛指情绪化,可以理解为“不高兴”“郁闷”。

而精神疾病不是单纯的生物学概念,不像其他疾病,通过做身体检查就能确诊。也不能用正常和异常来定义。他是一个心理社会概念,判断包括心理学标准和社会学标准。(注:建设性的精神痛苦是,例如文学创作者在创作的时候会很痛苦,但是却能创作出伟大的作品,而且痛苦是暂时的)自理生活的能力丧失

人家交往和沟通能力下降

丧失工作、学习、操持家务的能力

不能遵守社会规则

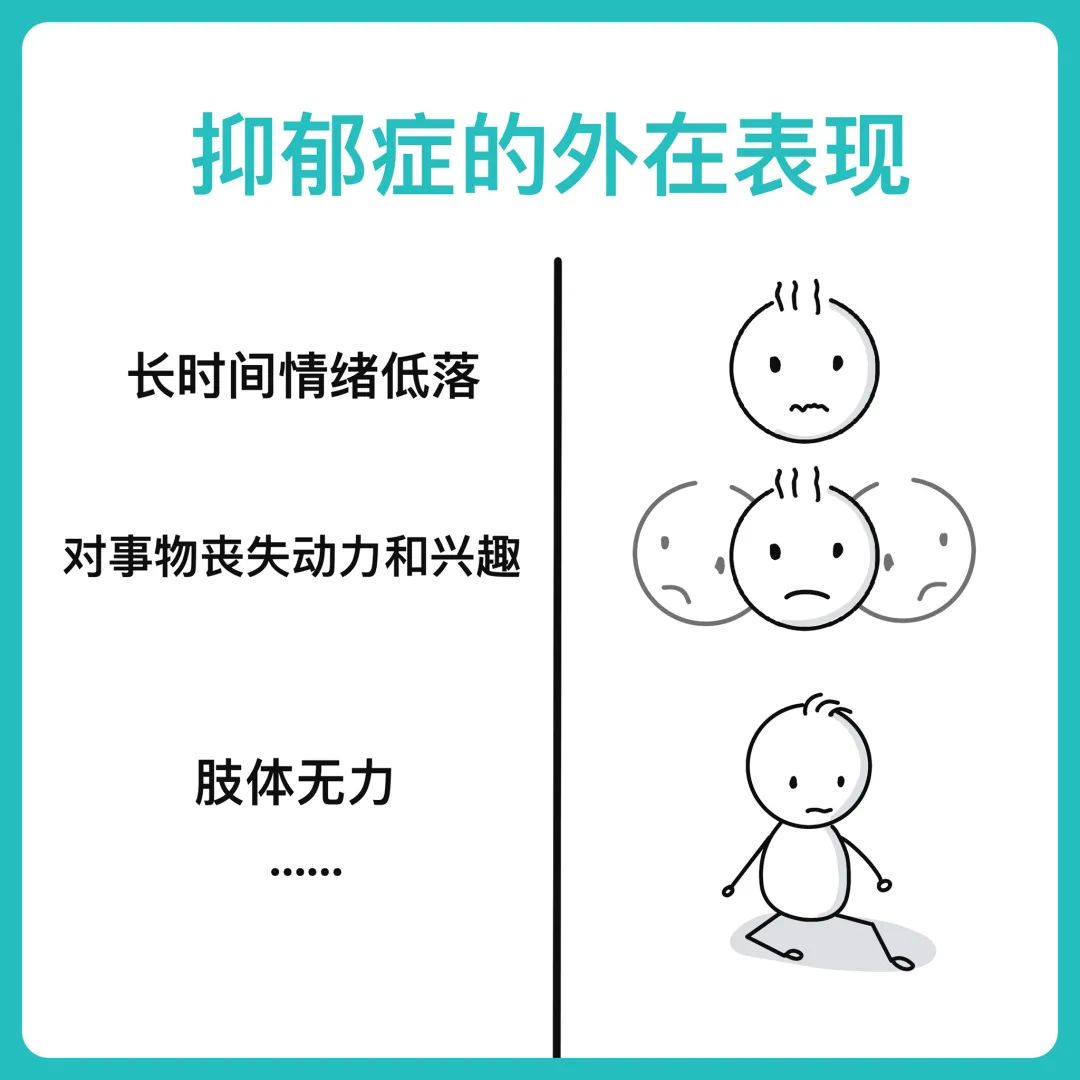

精神症状是心理活动的外在表现和精神障碍的临床表现。目前对抑郁症归纳为核心症状、心理症候群、躯体症候群3个方面。▪ 核心症状

▪ 心理症候群

焦虑、自罪自责、精神病性症状和认知扭曲、注意力和记忆力下降、自杀、精神运动性迟滞或激越、自知力受损▪ 躯体症状群

睡眠紊乱、食欲紊乱、性功能减退、慢性疼痛、晨重夜轻、非特异性躯体症状另外,别以为开朗的人不会得抑郁症,开朗乐观只是他们的保护色,容易让大家忽略掉他内心真实的需要和感受,他们的抑郁症状往往隐藏得更深,大家可能都察觉不到。一旦他们主动求助,不要以为他们在开玩笑,请给与他们理解和关心。抑郁的其中一个表现是有抑郁情绪,但是反过来,有抑郁情绪不等于有抑郁症,抑郁情绪是一种正常情绪,当遇到生活不顺和压力时,会产生情绪的波动,这是正常的现象。当我们积极去应对,调整自己的生活方式,减低它对我们的影响,这就不是抑郁症。被诊断为抑郁症需要满足症状群并达到一定的程度和时间。抑郁症的诊断标准

【症状标准】以心境低落为主,在以下9项中满足至少4项:

①兴趣丧失、无愉快感

②精力减退或疲乏感

③精神运动性迟滞或激越

④自我评价过低、自责或有内疚感

⑤联想困难或自觉思考能力下降

⑥反复出现想死的念头或有自杀、自伤行为

⑦睡眠障碍,如失眠、早醒或睡眠过多

⑧食欲降低或体重明显减轻

⑨性欲减退

【严重标准】社会功能受损,给本人造成痛苦或不良后果

【病程标准】

①符合症状标准和严重标准至少已持续2周

②可存在某些分裂性症状,但不符合分裂症的诊断。若同时符合分裂症的症状标准,在分裂症状缓解后,满足抑郁发作标准至少2周。

【排除标准】排除器质性精神障碍,或精神活性物质和非成瘾物质所致抑郁。

【说明】本抑郁发作标准仅适用于单次发作的诊断。

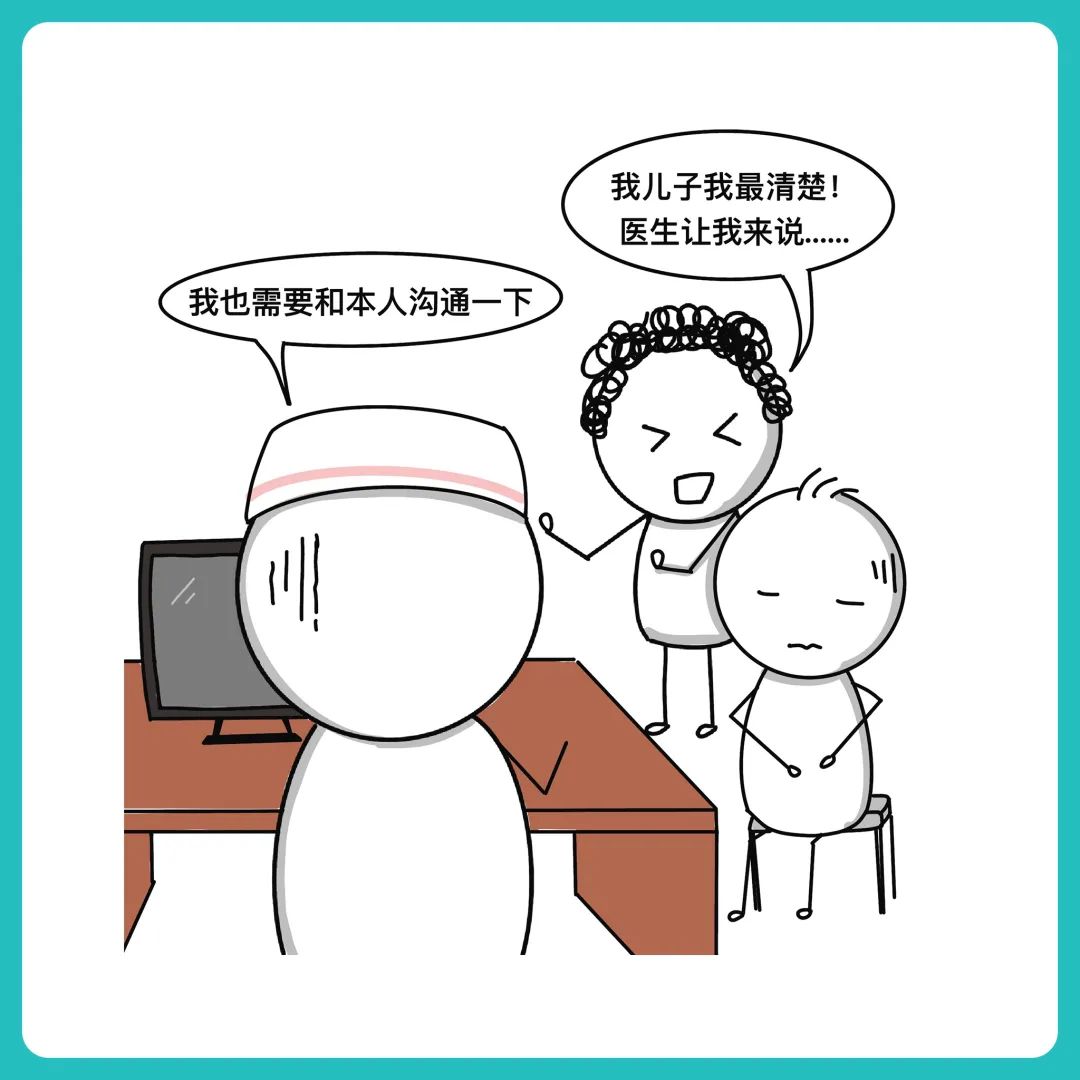

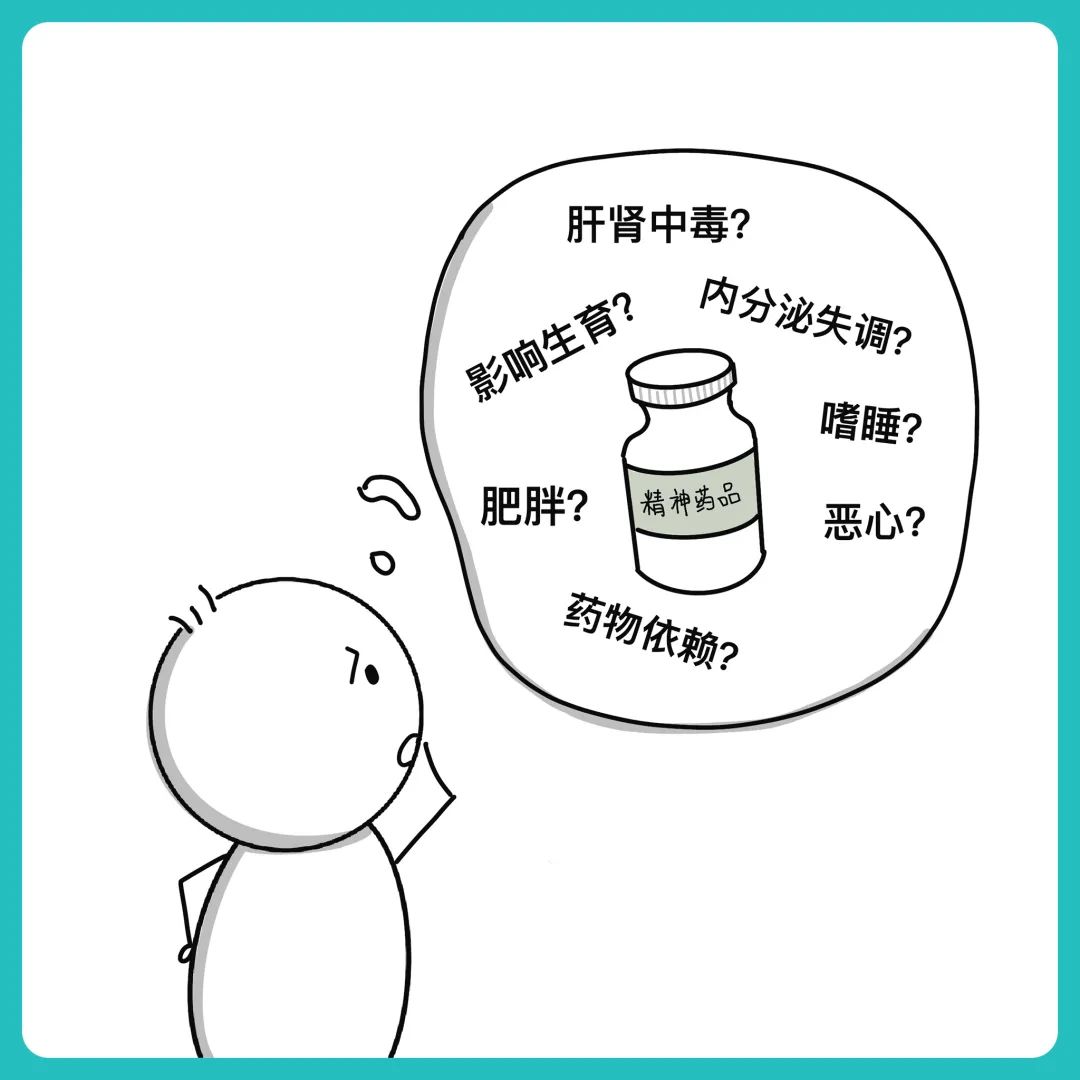

自评量表是评估在一段时间的情绪有哪些及它的严重程度,量表的结果只是一种参考,但不能直接诊断为抑郁症。精神科的诊断,不同于内外科诊断,将检查结果拿给医生看,医生能做出一个诊断。精神科的诊断需要和患者面对面交流,医生通过患者的表情、言语、行为、进一步提问的回答等来诊断患者。亲朋好友的描述可以作为参考,但是明确诊断,还是需要与本人到现场。药物的依赖性指的是药物成瘾性,指吃了药物后开始有效,但继续治疗后,同样剂量的药物开始没有效果,需要增大剂量才有效果,一旦停药有强烈的撤药反应。由于长期连续使用某种药物,使人体对药物的存在产生适应,若骤然撤药,人体不适应此种变化,就可发生撤药反应,主要表现为症状反跳(Rebound)。

而抗抑郁药物,绝大部分是不具有依赖性的。造成长期吃药的原因,更多是因后期的复发,需要更长的时间巩固疗效。①早期治疗期间不听从医嘱、自行停药减药,没有一个很好的巩固和维持治疗。

②还有人格影响或环境变化太多,受打击太大,需要用药物来保护和支撑。

抑郁的治疗,需要巩固和维持期,所以当症状缓解后,仍然需要服用一定时间的药物,减药停药需要遵医嘱。常见的误解是因为精神类药物有副作用,然后就将它视为洪水猛兽。但是与治疗作用相比,副作用是有限的,而且部分副作用是可逆的。当有明显副作用的时候,尽量少去贴吧百度,因为用药效果好还去发帖吐槽的可能性不高。还是应该复诊的时候和医生多沟通,不要轻易地停药和减药。对于轻度或者只是有抑郁情绪的人来说,适量的运动和休息可以调整自己的心理状态。但是对于中、重度的患者来说,只通过运动和休息并不能很好地调整,甚至会延误病情。这其实是一个错误的认识,得了抑郁症,只要积极地面对和接受治疗,很多患者是可以康复的,并且不再复发。其次患抑郁症无分年龄、职业、社会地位,不要妄自菲薄,要相信你终将战胜这只“黑狗”。客观上疾病会损害大脑神经认知功能,部分药物对大脑功能也有抑制作用,所以这种主观体验是存在的,但是通过认知功能的训练可以得到改善,康复后也是可以重新投入到工作学习中的。走出抑郁症后,你也会拥有更多的信心,去接纳自己和面对生活。❌ 误区11:得了抑郁症,不能结婚生子

只要病情稳定或已经康复,是可以结婚生孩子的。如果遇到合适的另一半,爱情还有利于患者康复。无论是过分认同还是拒绝承认,都是因为对抑郁缺乏正确的认识。需要患者的家人和朋友从正确的途径了解知识,处理好自己的情绪,并支持鼓励患者积极面对。不知道什么是正确的途径? 可以让他们看看各大医院的宣讲和权威平台分享的知识啊!

可以让他们看看各大医院的宣讲和权威平台分享的知识啊!