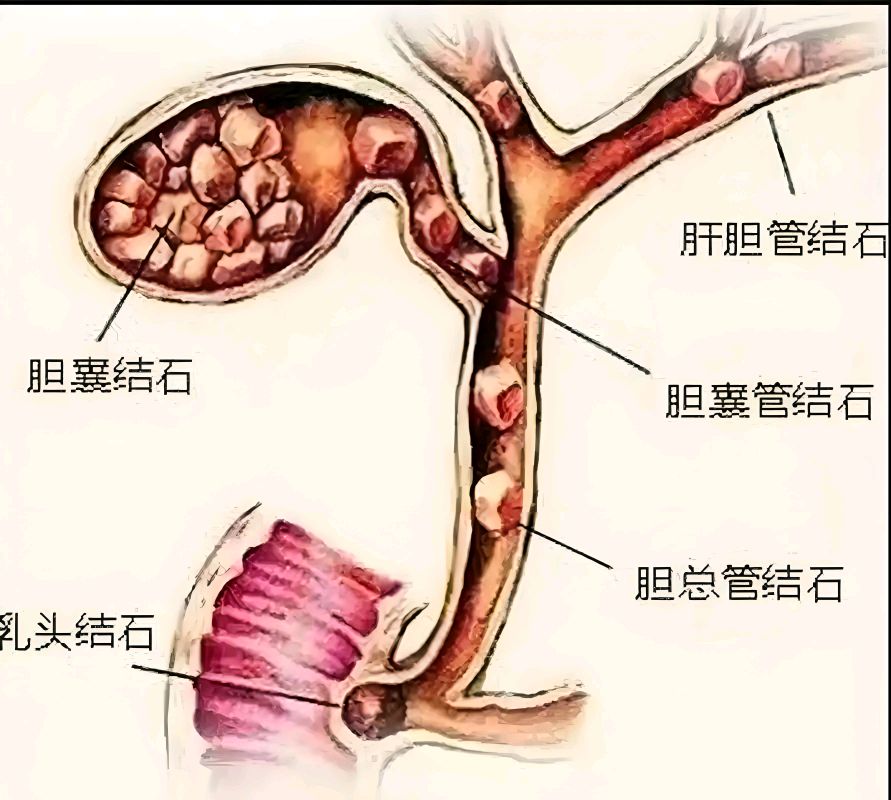

在胆总管结石治疗领域,医生与患者常面临关键抉择:选择腹腔镜辅助胆道镜探查取石(LCBDE)还是内镜逆行胰胆管造影取石(ERCP)。这两种术式对十二指肠乳头括约肌的影响,将直接决定患者未来数十年的消化系统命运。

手术方式的解剖密码

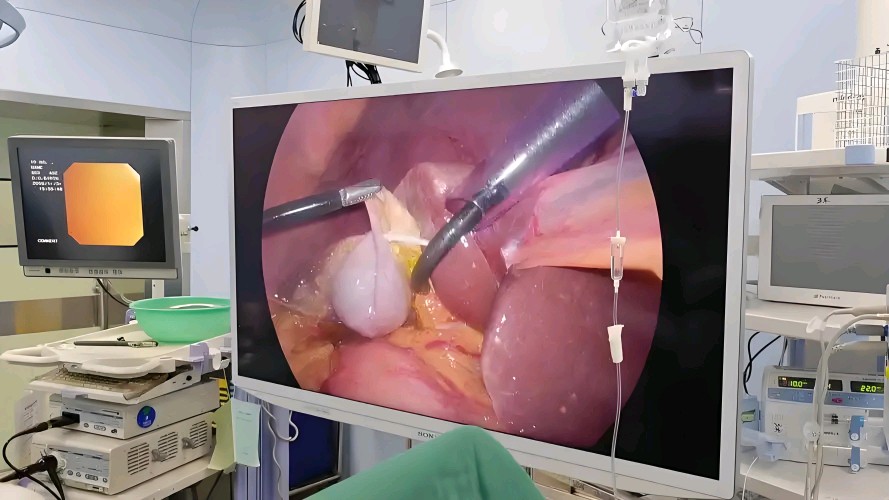

1. 腹腔镜辅助胆道镜探查(LCBDE)

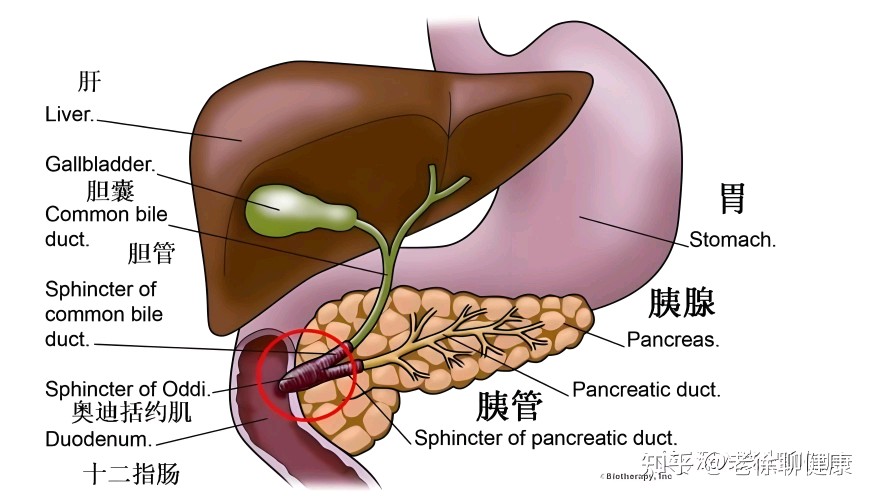

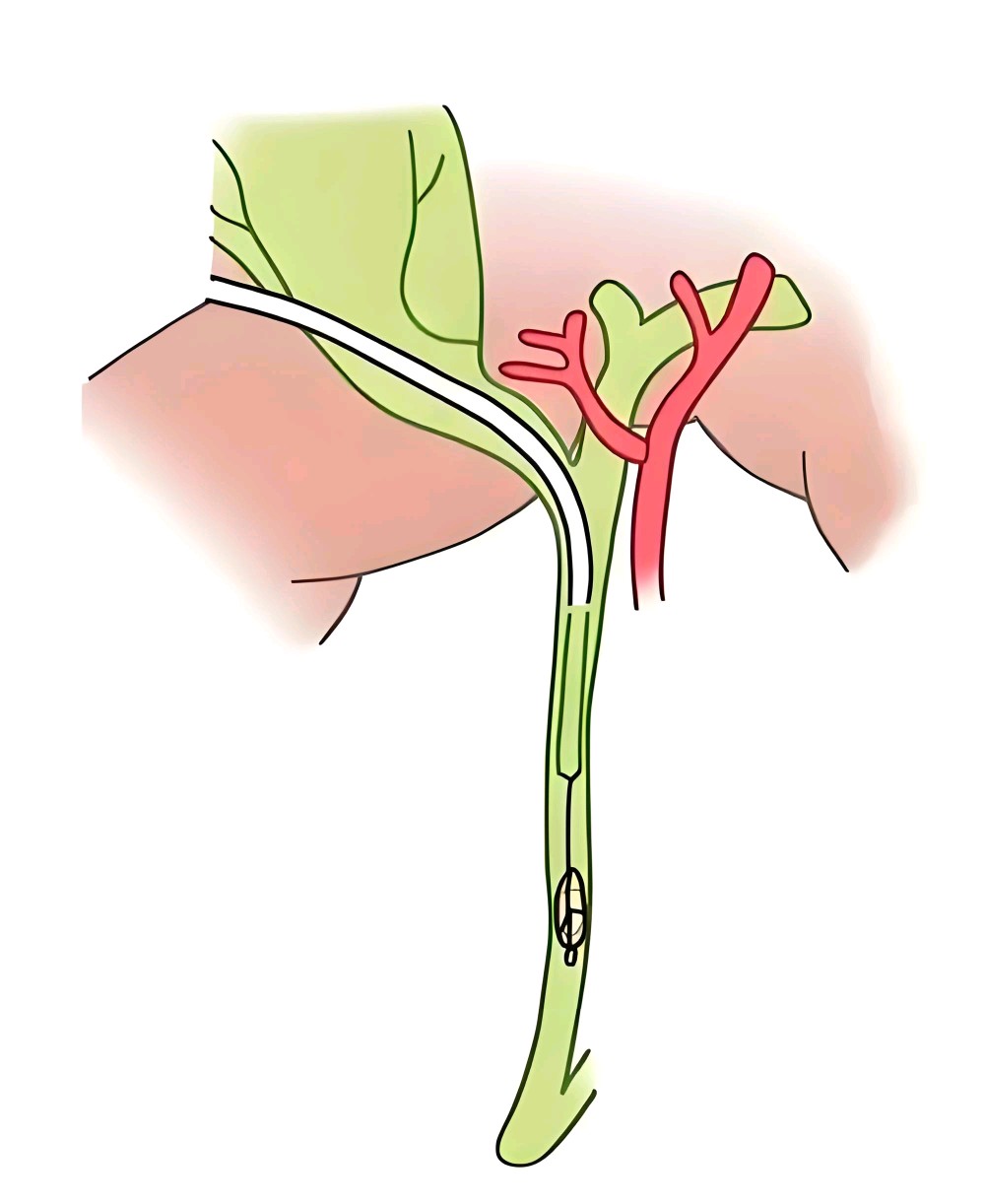

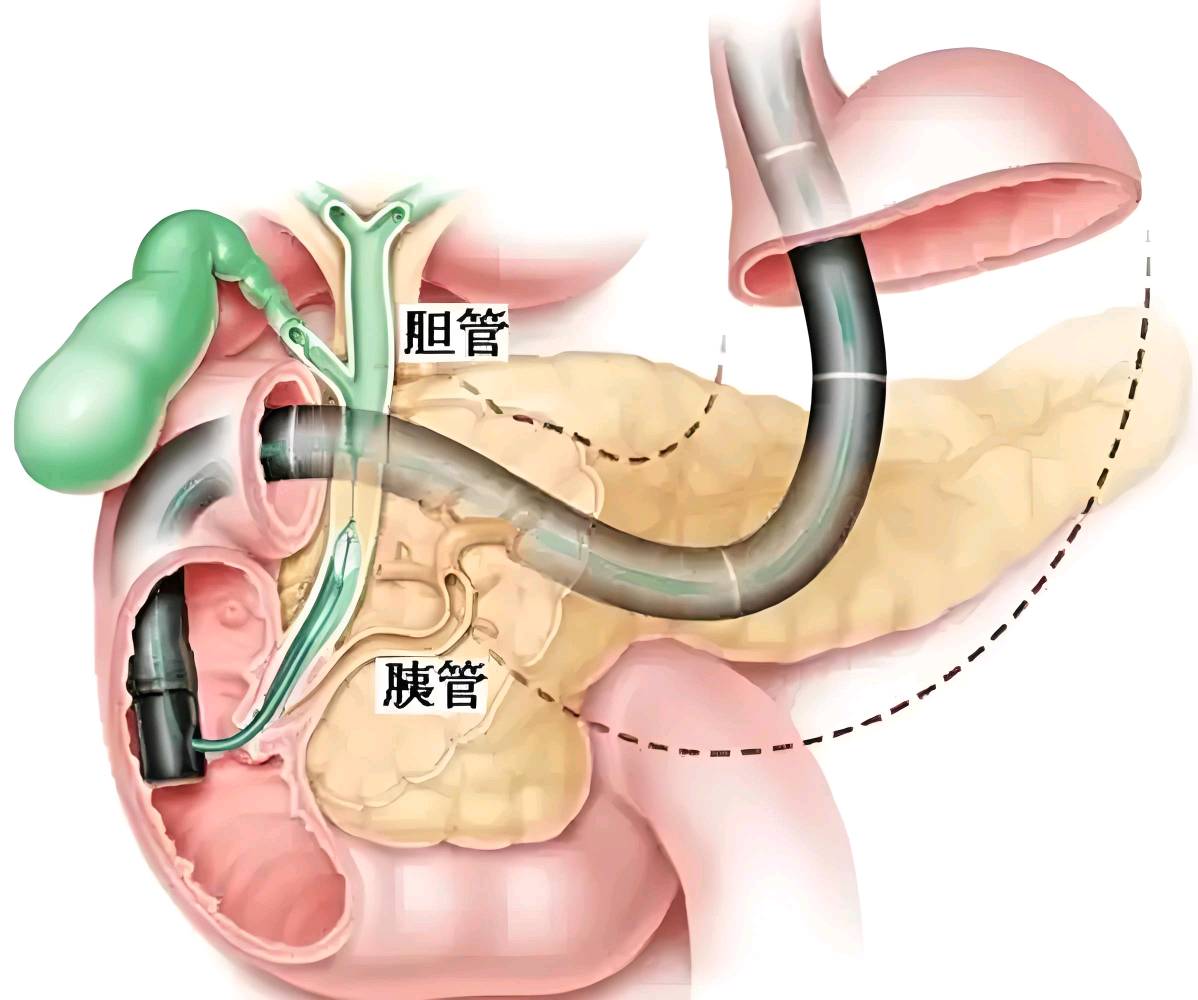

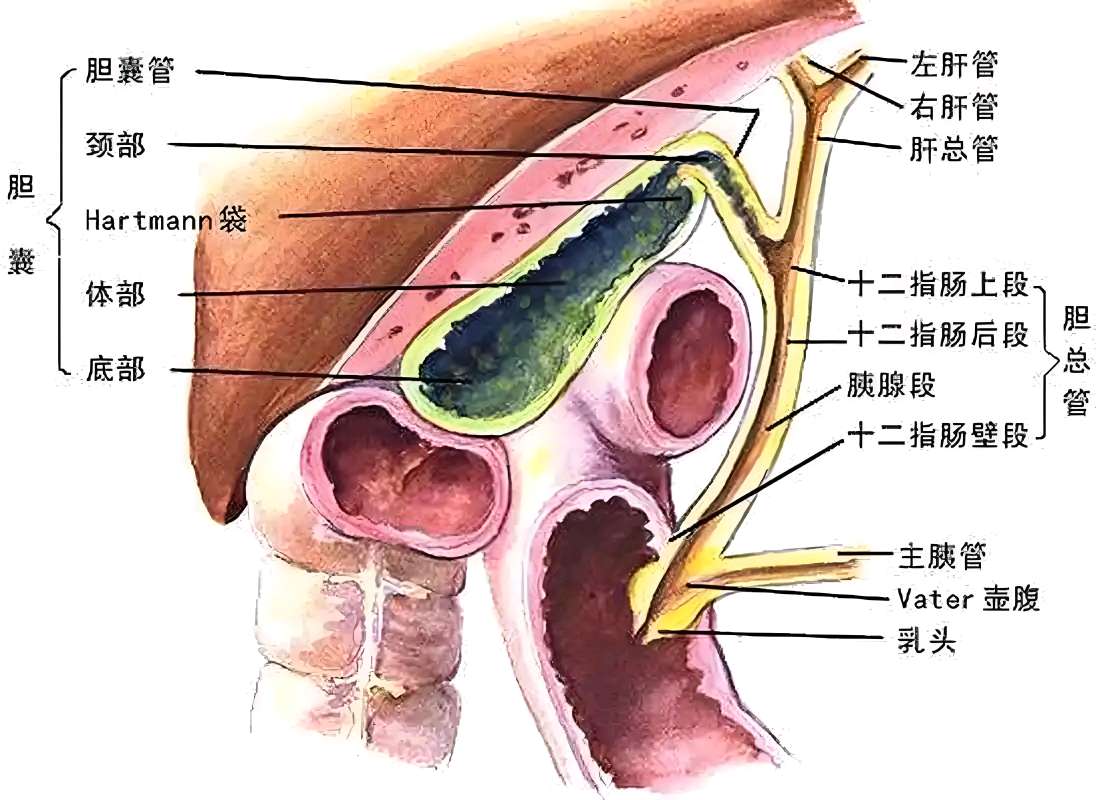

通过腹壁建立的5-10mm微创通道,在胆总管前壁切开约1cm开口,利用纤细的胆道镜(直径3mm)直接探查取石,如同在输油管道内精准作业。手术全程不经过十二指肠乳头,完整保留括约肌结构。

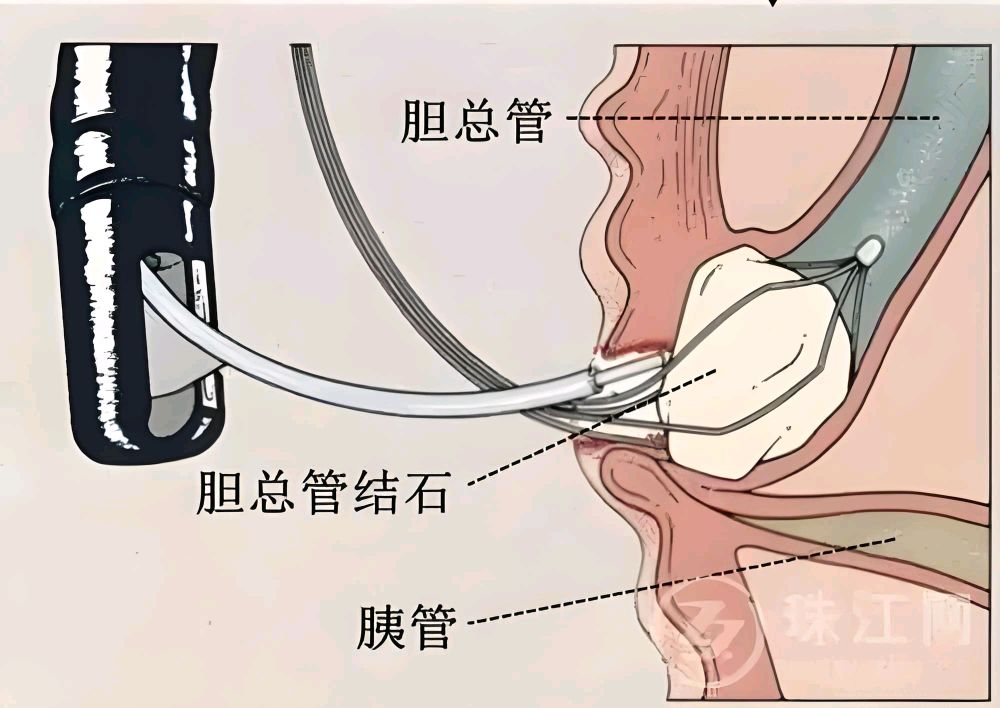

2. ERCP取石术

经口腔插入十二指肠镜,通过天然开口——十二指肠乳头逆向进入胆总管。当结石较大时,往往需要实施括约肌切开术(EST),如同在"生物阀门"上切开永久性缺口,切口长度通常达1.5-2cm。

括约肌的生死抉择

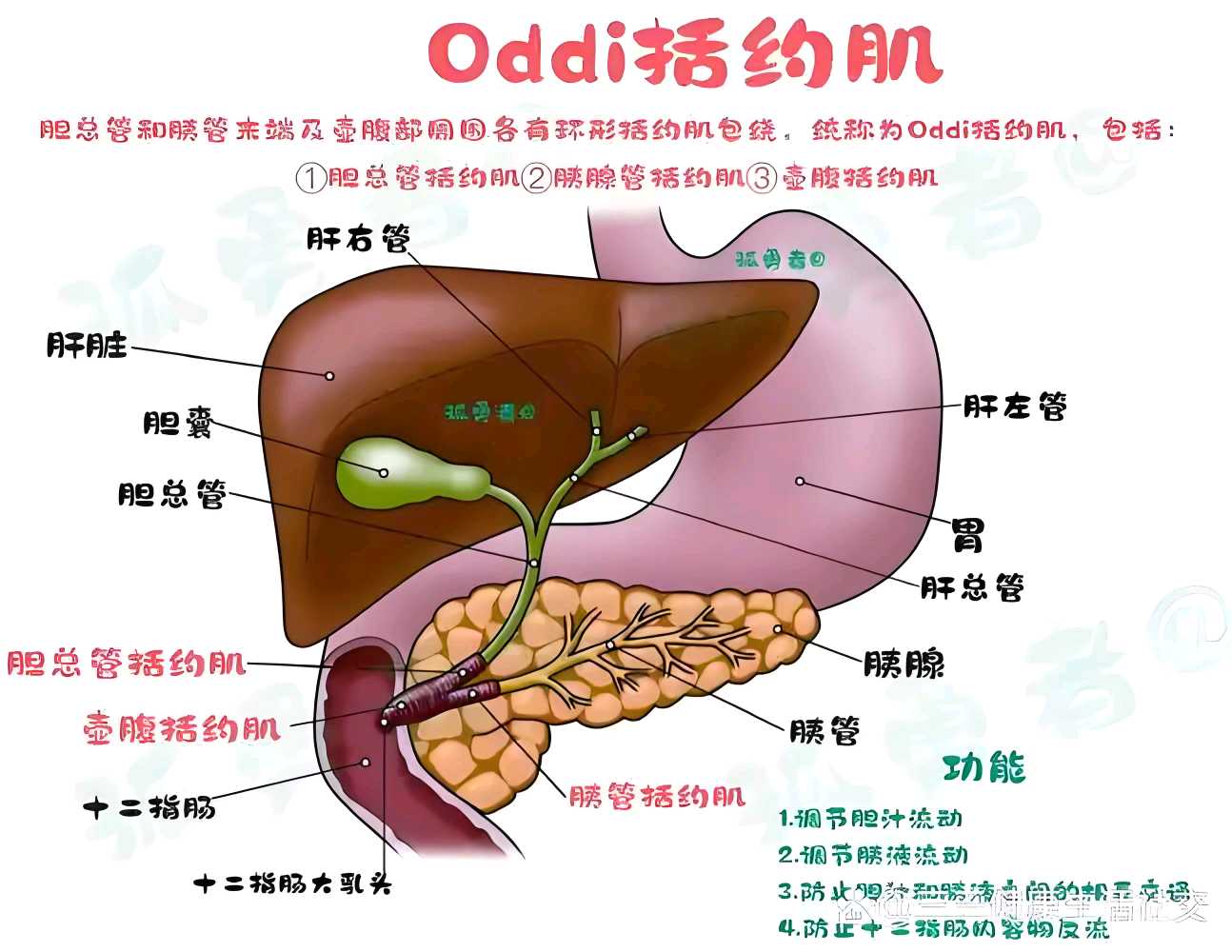

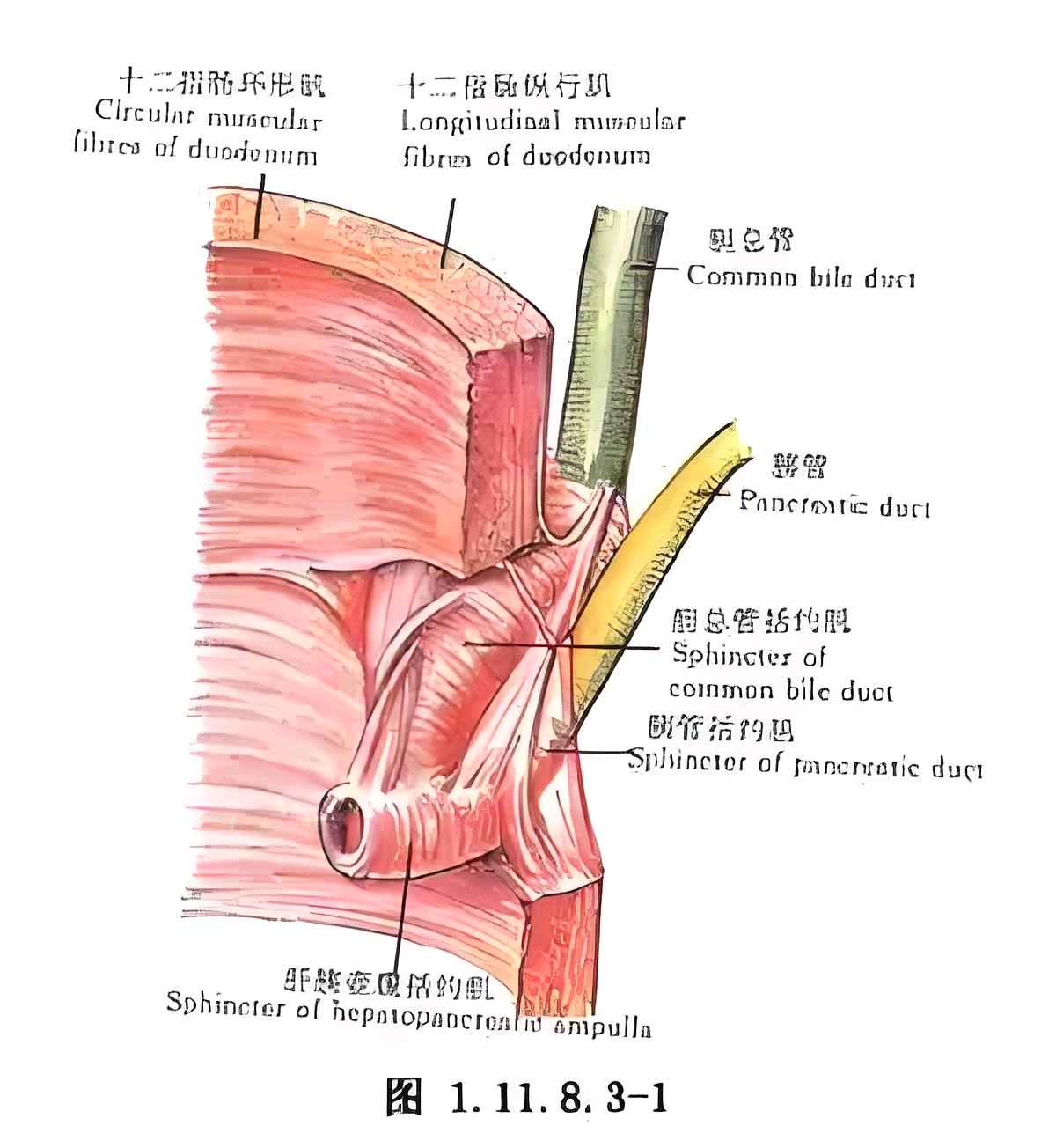

Oddi括约肌三大核心功能:

- 单向阀门作用:阻止肠液反流入胆胰系统

- 压力调节器:维持胆道压力10-15cmH₂O

- 生物节律泵:每分钟4-6次规律收缩

ERCP术后改变

括约肌切开后:

- 反流性胆管炎风险增加5-8倍(发生率12%-25%)

- 胆囊收缩功能下降40%,胆道结石复发率提升至15%

- 长期随访显示:20%患者出现慢性胰腺炎改变

LCBDE优势

- 括约肌完整性保存率达98%

- 术后胆道压力维持生理水平

- 胆汁菌群检测显示:肠道细菌定植率较EST组低83%

手术方式选择的决策

1、优先考虑LCBDE的情况:

- 年龄<60岁,预期寿命较长

- 合并胆囊结石需同期切除

- 结石直径>1.5cm或嵌顿性结石

- 存在十二指肠憩室等ERCP高风险因素

2、ERCP的适用场景:

- 高龄(>75岁)或严重基础疾病患者

- 既往胃部手术致解剖异常

- 急性化脓性胆管炎需紧急减压

- 细小结石(<0.8cm)且胆囊功能正常

术后随访与管理

接受EST的患者需建立终生防护机制:

1、每6个月检测粪便弹力蛋白酶(评估胰腺功能)

2、每日补充熊去胆酸(10mg/kg)预防结石复发

3、避免高脂饮食(脂肪摄入<40g/日)

而选择LCBDE的患者,术后1年胆道核素显像(HIDA)显示:89%的患者维持正常胆汁排泄节律,证明括约肌功能完整保留。

在胆石症治疗领域,每一次手术选择都是对未来生命质量的长期投资。保留Oddi括约肌不仅关乎当下的结石清除,更是守护消化系统自然屏障的战略决策。医学发展正在从"破坏性治疗"转向"功能性保全",在这场无声的阀门保卫战中,医患共同的智慧选择将书写更优质的生命答卷。