一种叫做导管周围炎,过去也称乳腺导管扩张症和浆细胞性乳腺炎,抗生素治疗几乎无效的疾病正在悄悄袭来。还有一种类型的乳腺炎与宝宝吃奶无关,它多发生在年轻女性身上。

更为苦恼的事情是,这种疾病大多数医生不了解,手术切开引流后,反复发作。曾经遇到一位38岁的女士已经反复治疗8年,每年一次手术。也曾有一位小女孩做过三次大型手术后,乳房几乎被切除,痛苦不堪,最后还是复发了。

她说:乳房这样,我已经失去治疗得信心,今后不谈男朋友,不结婚了。

好像,在我们的认知里,有宝宝吃奶的妈妈才容易患乳腺炎。但是事实却并非如此。

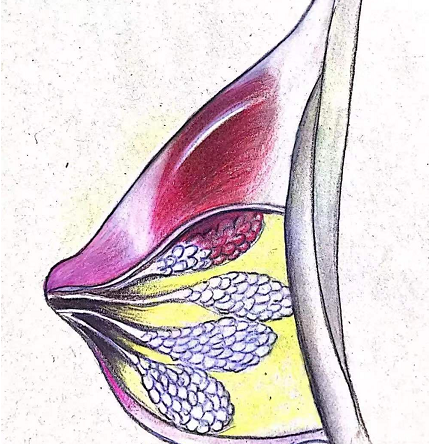

乳腺炎症中的魔鬼——导管周围炎。乳房导管周围炎到底长什么样子,什么样得人容易得病呢?

它发病率不高,但十分难缠。在国内,它发病率占乳腺疾病的比例为1.9-5%。占乳腺良性疾病的比例为3.2%。它可以发生在任何年龄,主要是40岁以下的年轻女性,偶尔出现在个别男性身上。

如果一位年轻女士无意中发现乳晕周围2CM的范围内,出现红肿,化脓,乳头流出黄色粉刺样液体或乳汁样液体。后期肿块越来越软,形成脓肿,一部分人可以看到乳头有内陷。这个时候就要有所警觉了,一定要及时治疗。

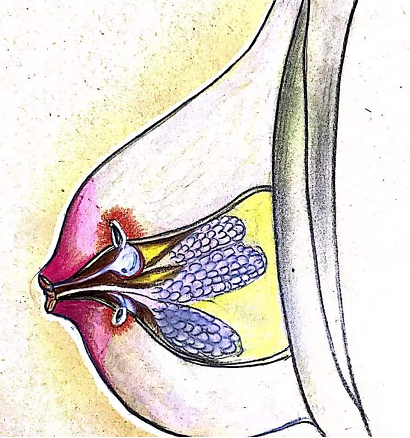

这时候的脓肿被称为“冷脓肿”,不发烧,不发热,一旦严重,病情就会久治不愈,反复发作,最后在乳晕处破出来,伤口一直不愈合,医学上称其为“窦道”。

各种姿态的魔鬼难逃医生的法眼——导管周围炎的类型:

真假难辨——隐匿型:

以乳房胀疼,轻微触痛,或乳头溢液为主要表现,约占发病人群的9.4%。 与乳腺增生一样的感觉,但它与乳腺增生的区别为:不是周期性胀疼,跟月经没有直接关系。当乳头流出液体后,疼痛就会减轻很多。乳头往往能挤出牙膏样,粉刺样,奶酪样粘稠的液体或半固体。

心惊胆寒——肿块型:

大约有74%的人是因为乳房肿块到医院就诊。这种类型的导管周围炎与乳腺癌在影像学检查下很难辨别出来,肿块多位于乳晕周围,扁平或小结节状。通过核磁共振或穿刺活检,才能诊断,经过医生的各种怀疑后,患者几近精神崩溃。有时在乳头或乳晕下可扪及增粗呈条索状的大导管。

满头雾水——脓肿型:

乳晕下的脓肿在乳管周围炎的发生率高达21%,在慢性炎症的持续刺激下,发生急性的感染形成。严重者有潮红,灼热,触痛。但是发生败血症极少,前提是不要按摩。

反复发作——瘘管型:

在乳晕的旁边出现了一个破溃的小孔,脓液流尽后,渐渐愈合,三月后的某一天,又鼓起一个包,慢慢又破溃流脓,反反复复。这样的患者约占6.3%,经久不愈,让人失去治疗的信心,觉得已经无法治愈了。

切记!不要随便手术:对付只有乳头溢液、疼痛、没有肿块的类型,乳管冲洗对非肿瘤引起的溢液73%都是有效果的,不用特殊治疗。一旦有了肿块,该病与乳腺癌真假难辨,曾经有报道称约5.5-8%的女性被误诊为乳腺癌并且切去乳房。

在脓肿形成的急性期切不可做脓肿切开引流,不可采用粗针穿刺抽脓。不然很容易导致难治的瘘管和窦道形成,久治不愈。

我院目前治疗浆乳和肉芽肿的方法主要有手术治疗和中西医结合治疗,手术治疗针对患病晚期,乳房严重破溃,被误诊及尝试多种治疗无效果后依旧饱受病痛折磨的患者,手术的治疗时间短,减少病人很大的痛苦,且不影响患者正常的学习和工作。

另一种“中西医结合”的治疗方法,患者在检查出患有肉芽肿性乳腺炎初期,使用中药治疗结合乳导管探查的方式,有效缩短病程,清除患处脓腔,减少患者因病产生的“变态反应”。排脓后进行手术彻底的清除病灶。

中西医结合的治疗方法能有效保证患者不受病情久病不愈、反复发作之扰。优势在于缩短病程,减少患者长期疾病反复的苦痛,我采用“美式疗法”,在手术彻底清除病灶的同时做到“伤口小、出血少、外观美”。将患者乳房外形、哺乳功能的保护做到最好。