小明是个2岁半的小男孩,活泼好动,精力充沛。有一天清晨,小明起床后,从卧室跑到客厅的路上摔了好几次,刚开始家人没在意,以为是刚起床,孩子还有点迷糊,不小心摔到的。可是,在公园里玩耍时,小明妈妈发现不对劲,平时蹦蹦跳跳的小明现在走路像是喝醉了酒,酿酿锵锵的,小腿有时还抖动,没力气,特别容易摔倒。小明妈妈决定带小明去医院看看,来到医院的第2天,小明出现了说话不清晰,医生考虑是“急性小脑共济失调”,对症治疗后症状缓解,仅留有轻微走路不稳。

但好景不长,间隔1个月后小明症状加重,小明再次出现独走不稳,甚至不能独坐,还伴随眼球震颤、手抖、易激惹、不易安抚等。可是,头颅核磁共振检查、眼底检查、生化及病原学检查,均正常,除外小脑占位性病变、免疫脱髓鞘病变,那到底为什么会这样呢?

到底是什么病?

如果是急性小脑共济失调,经治疗,症状会好转,而不会加重,如果不是小脑的问题,那又是什么导致的呢?在医生的建议下,小明做了全身性检查,而不只是检查脑袋。果不其然,找到了“罪魁祸首”——神经母细胞瘤。原来啊,在小明的肾上腺上藏着一个小包块,经病理证实是神经母细胞瘤,那之前疑问也解答了,小明的症状是由于神经母细胞瘤伴随的阵挛-肌阵挛共济失调导致的。

神经母细胞瘤

神经母细胞瘤是儿童时期颅外最常见的实体肿瘤,占所有儿童肿瘤的7%~8%,好发于7岁以下儿童,中位年龄16个月。其来源于胚胎时期的原始交感神经,可以发生交感肾上腺轴的任何部位,如颈部、纵膈、肾上腺、腹膜后以及骶前部位。

目前,最被认可的治疗方案为肿瘤切除+化疗,还可行全身放疗和干细胞移植等。

眼阵挛-肌阵挛综合征

眼阵挛-肌阵挛综合征(OMS)是儿童时期最常见的神经副肿瘤综合征。儿童OMS约半数与神经母细胞瘤相关,OMS的好发年龄为6~36个月,通常以小脑急性或亚急性的共济失调起病,主要症状为不能行走或端坐,肌阵挛、共济失调,眼阵挛,可伴有语言及行动障碍、易怒性格及行为的异常。

OMS发病机制尚不明确,多数学者认为是免疫性疾病,可能与B细胞的过度表达或扩增有关。国际公认的OMS诊断必须具备以下4条中的3条:

(1)眼球阵挛;(2)肌阵挛或共济失调;(3)行为改变或睡眠障碍;(4)神经母细胞瘤。

OMS与肿瘤发生的时间不是固定不变的,可以早于肿瘤出现,也可晚于肿瘤或与肿瘤同时出现。

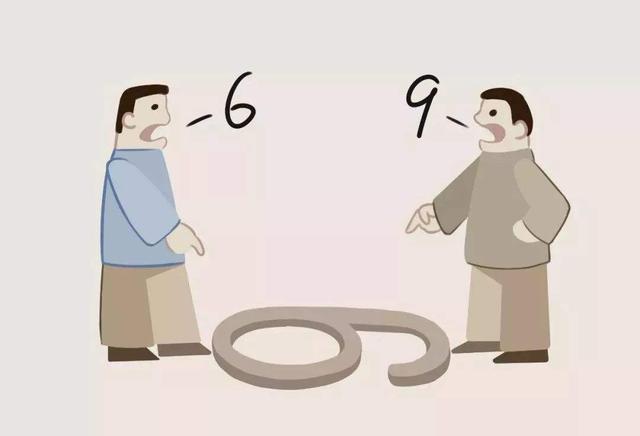

小心误诊

在疾病早期,OMS最常被误诊为急性小脑共济失调。部分患儿在治疗后症状不能缓解时才被考虑。共济失调是儿童神经系统常见症状,多数为小脑病变所致,但当发现不符合原发小脑病变规律或治疗效果不佳者,应考虑OMS。

此外,OMS特征性眼球阵挛呈快速、粗大、多向的不自主运动,急性小脑共济失调的眼球震颤多为水平方向。这一点也是不同的。

预后怎么样?

小明发病初期走路不稳,肢体震颤,逐渐出现独坐不稳,伴易激惹的行为异常,符合OMS诊断标准,手术切除肿瘤及免疫疗法治疗后,小明的共济失调症状明显改善,后来在康复老师的帮助下,小明不仅可以像以前一样蹦蹦跳跳的走路,语言表达也越来越清晰了。

伴有OMS的神经母细胞瘤常为低危或中危分型,相对预后较好。70~80%的神经母细胞瘤患者会有神经系统后遗症,如认知损害、语言障碍、行动异常及运动障碍等。因此,早期诊断、早期治疗、早期康复干预才能改善患儿预后。

当病情稳定后,也是康复干预介入的好时机,早期进行康复干预才能更好的提高患儿的功能,提高其当下及以后的生活质量。